2019年11月,一項由新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授黃國和(Ng Kok Hoe)主持的調查統計發現,新加坡全島各處都有街頭露宿者的蹤跡,他們的數量高達千人以上。

這是新加坡本地第一個針對全國街頭流浪者人數的調查。這項調查揭露了一個殘酷的事實:即便如新加坡一般光鮮亮麗的花園城市,也有其不為人知的一面。

這1000多個流浪漢就是新加坡的另一面。

身後是燈火璀璨的新加坡CBD,身前卻只有自己的幾件行李

自2020年初,新冠疫情開始在新加坡蔓延,政府於4月開始實施「斷路器」措施,要求民眾儘量待在家裡,避免非必要的外出。

那這些流浪漢呢?別人都有家可回,這群連家都沒有的人又該怎麼「待在家裡」?

疫情期間,鮮少有人關心這些流浪漢的去向,他們就這樣「消失」在新加坡的街頭巷尾,更加「消失」在人們的視線中。

這1000多個「消失」的新加坡流浪漢去了哪裡?

01. 「居者無其屋」

「居者有其屋」一詞本脫胎於孫中山先生提出的「耕者有其田」的民生思想,意指凡是需要定居(居住)的人都應當獲得住所(房屋)。

大眾對這個詞的認知,卻更多來自新加坡。

上世紀60年代初期,新加坡只有不到一成的人有自己的房子,超過九成的新加坡人都居住在狹小擁擠的簡陋住所中,居住環境惡劣,其中潛藏的疾病、犯罪等不穩定因素也是政府和民眾的心頭大患。

面對嚴重的屋荒問題,1960年2月1曰,新加坡政府成立了建屋局,其首要任務就是解決人民的住房問題。1964年,時任新加坡總理的李光耀說了一句被載入史冊的話:「我們的新社會,居者有其屋是關鍵。」

這就是我們今天聽到的新加坡「居者有其屋」的原始的模樣。

50多年過去了,新加坡政府經過半個多世紀的努力,在這片不足700平方公里,卻容納近六百多萬人的國土上解決了91%的居民的住房問題。(數據統計截止到2018年)

聽起來是個奇蹟,但它確實就是新加坡如今的真實寫照。有資料顯示,新加坡每十個人中就有八個住在組屋區,而其中超過90%擁有自己的組屋。

新加坡總理李顯龍在接受媒體採訪時自豪地說:「放眼世界,沒有任何一個國家擁有如此全面的公共住屋計劃,而新加坡也是全球國民擁屋率最高的國家之一。」

2008年,新加坡的「居者有其屋」計劃獲得聯合國公共服務獎。2010年更是獲得全球人居領域的最高榮譽「聯合國人居榮耀名冊獎」。

陽光的另一面總會伴隨著陰影。

別忘了,91%的人住房問題得到解決,還有另一層解釋:在新加坡,還有9%的居民住房問題尚未得到解決。

2019年,新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授黃國和(Ng Kok Hoe)發起了一項針對新加坡流浪者的調研,在數百名志願者、社會工作者及非政府組織的協助下,共進行了三個月的實地調查。

根據2019年11月發布的調研報告,新加坡約有921到1050人每晚都在公共場所露天睡覺。

新加坡街頭的這一千多名流浪漢就藏在這9%中,時時刻刻在這個「居者有其屋」的國度中過著「居者無其屋」的生活。

許多流浪漢需要面對健康或營養不良的問題:他們中每四人就有一位每天只吃一餐或什麼都不吃,有一半每天只吃兩餐。

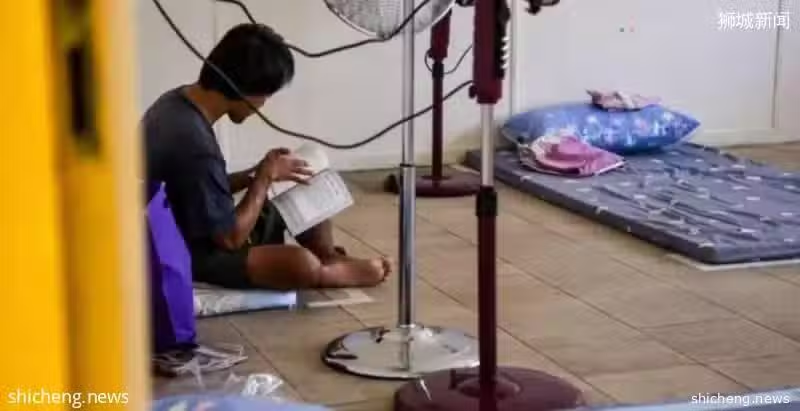

有時,他們會在工作場所附近過夜,但多數會睡在24小時快餐店,公園和政府組屋樓下,因為這些地方能提供電源、水和一方遮蔽。

很多流浪漢都已經露宿街頭長達一年到五年,有的甚至已經露宿街頭長達6年甚至更久。

02.

「消失」的流浪漢

你在新加坡街頭見過流浪漢嗎?

可能大多數人的答案都會是:沒有。

造成這個答案的原因,一部分在於新加坡政府對街頭行乞行為的整治:2010年,新加坡有133名乞丐被社會及家庭發展部帶離街頭,之後每年的街頭乞丐數量逐年下降,2014年上半年僅38人。新加坡法令也規定,乞丐被捕定罪後,可能被判2年有期徒刑或罰款7萬2000元。

另一個原因,不是大家的眼睛不夠敏銳,實在是新加坡的流浪漢早已練就了一身不著痕跡地混跡在人群中的本領。

刻板印象中的流浪漢或許是衣衫襤褸、蓬頭垢面,甚至身有殘疾的:

但新加坡的流浪漢,卻有可能是這樣的:

他們中的大多數都衣衫整潔、形象體面,即便是跟你面對面碰上,你也只會覺得他是一個普普通通的上班族而已。

正如新加坡國立大學社會學系研究員陳錦權所說:

「這裡不允許乞討,那是違法的,因此白天在大街上我們是看不到街頭露宿者的,很多人都去工作了。再加上這裡不像那些會進入寒冬的國家,街頭露宿者不用帶禦寒用品,全身『家當』可能就是個背包,那就更不顯眼了。」

上文提到的調研中,工作人員隨機採訪了其中88位流浪漢,發現並非所有的流浪漢都是失業者。

每10位流浪漢中,有6人有工作,但多數從事的是清潔工和保安等低薪職業。與新加坡3467新幣的月收入中位數相比,有工作的流浪漢月收入中位數僅有1400新幣。

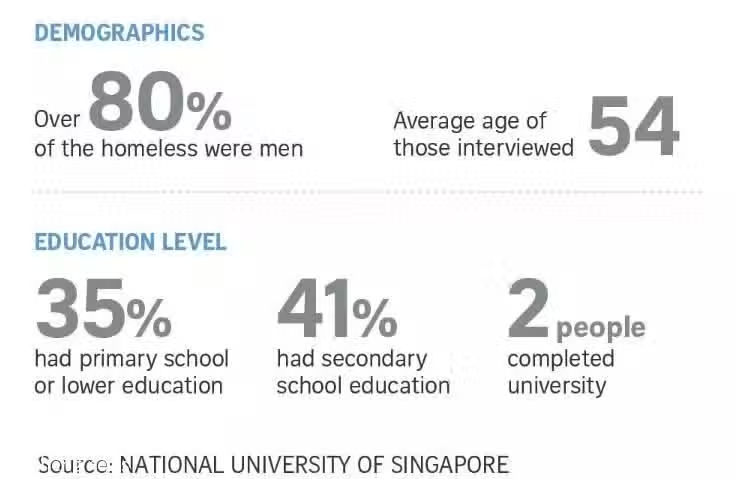

調研結果還顯示,35%街頭露宿者的教育程度為小學或以下,41%有中學學歷,其中2名受訪露宿者甚至完成了大學學業。

圖片來源:海峽時報

這些流浪漢的衣著打扮,甚至談吐看起來和我們每個人都一樣。

於是,他們自然而然地「隱藏」在熙熙攘攘的人群中,成為這個城市中最不起眼的一部分。「消失」在茫茫人海里,「消失」在我們的眼中。

那在人人自危的疫情期間,在新加坡政府號召全民待在家裡的這段時間,他們又去了哪裡?

新加坡祖屋、商場空地的流浪漢 視頻來源:Huda Babyz

「以天為蓋地為廬」的生活被突如其來的新冠疫情打破,早已習慣的「住所」因為疫情的蔓延也不能再待下去,他們就這樣從街頭「消失」了。

更糟糕的是,疫情期間,由於馬來西亞的行動管制令,新加坡的邊境管制以及疫情造成的失業等一系列影響,新加坡的流浪漢數量會大量增長,遠遠超過1000個。

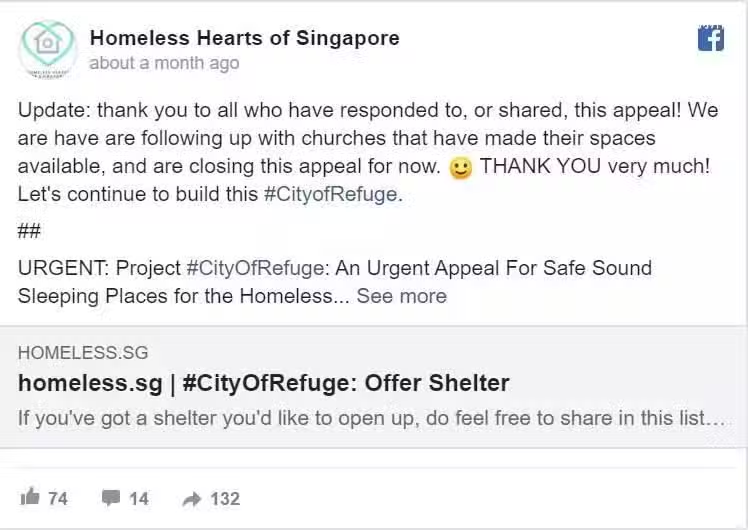

新加坡公益組織「流浪者之心」(Homeless Hearts of Singapore)在疫情期間收到了大量無家可歸的公民和外國人的援助請求,其中一些人由於疫情帶來的經濟影響而失業,搞得無家可歸。

實際上,新加坡社會和家庭發展部針對疫情期間流浪漢的問題已和35個機構達成合作,為他們提供住宿。這些機構被列為「社區安宿處」,包括教堂,清真寺,廟宇和指定的庇護所等,能夠容納多達700名流浪漢。

此外,還有大約1900名流浪漢被安置在提供照料和康復服務的福利院。

圖片來源:8視界新加坡

社會及家庭發展部長李智陞在國會答覆議員詢問時指出,疫情爆發後,有將近300人尋求住宿等援助。新加坡政府協同警方和國家公園局合作,協助流浪漢向當局求助,這些流浪漢也不會在《2019冠狀病毒疾病(臨時援助措施)法令》下受到處罰。

公益組織「流浪者之心」的志願者們也行動起來,為流浪漢分發口罩和洗手液,測量體溫,並且持續為流浪漢們提供援助。

圖片來源:「流浪者之心」Facebook

可喜的是,這些流浪漢沒有被完全遺忘。

遺憾的是,很少有人問過他們到底去了哪裡。

無論是疫情來之前還是來之後,人們都讓這群流浪漢選擇性地「消失」在了自己關注的視線中。

03.

安得廣廈千萬間

「消失」並不意味著不存在。

在黃國和教授發起的調研中,40%受訪的流浪漢表示自己曾經在過去一年求助,對象包括社會服務中心、家庭服務中心和國會議員。他們雖然試圖求助,卻依然無法跳脫流浪的困境。

新加坡流浪漢的人數比例不高,但絕非微不足道。在社會底層苦苦掙扎的人們應該享有同等的居住權。

對此,黃國和教授建議政府應該大範圍聯絡流浪漢,同時對現有的組屋租賃計劃做出調整。現行制度規定,單身者必須和另一位單身者聯合才能租住享受政府高度津貼的租賃組屋。許多流浪漢是因為和室友發生衝突或基於隱私,而寧願露宿街頭。黃國和認為政府應該考慮取消上述限制,以協助更多流浪漢「居者有其屋」。

公益組織「流浪者之心」在官網上提出了個人該如何幫助這些流浪漢:

圖片來源:「流浪者之心」官網

第一,除非得到首肯,否則不要輕易聯繫警察局;

第二,提供一些食物;

第三,傾聽他們的話,把他們當做朋友去聊天;

第四,儘量提供非金錢的幫助(如購買食物、充值公交卡等);

第五,鼓勵或陪同他們前往附近的援助中心;

第六,在「流浪者者之心」Facebook留言;

第七,尊重他們的隱私。

政府也和社區義工聯合起來,幫助流浪漢尋找住所及解決就業問題。但是導致人們在街頭流浪的原因非常多元化,問題比想像中複雜。

新建中轉寄宿所是政府的一個新嘗試。

2020年第一季投入運作的寄宿所,是社會及家庭發展部支持的新庇護宿舍,由新希望社區服務組織管理。寄宿所位於舊女皇鎮綜合診療所的瑪格烈通道原址,最多可收容約80人。它也會提供餐食、洗衣設施,並有社工及職業導師常駐,協助解決住戶各種疑難雜症。

圖片來源:聯合早報

申請是有一定條件的,設立中轉宿舍是為了幫助他們重拾生活信心,開啟新的人生,因而想要成為住戶的流浪者須是至少滿18歲的新加坡公民或永久居民,且須以30天為限,找長期住房或一份安定的工作。