在經濟發展中,小國面臨的普遍性難題是規模狹小衍生的諸多經濟脆弱性。緩解根深蒂固的經濟脆弱性是小國經濟發展始終不渝的終極目標。

地理因素對小國經濟發展的影響是個不爭的事實,生長何處至關重要。脆弱性與依賴性越顯著的小國,地理條件賦予的經濟意義就越突出,小國經濟發展的確存在不可否認的地理偶然性。

在國際比較效應作用下,沒有一個國家願意安於清貧,以至於人心思變,動盪不安,成為國際社會憐憫、施捨和維和的失敗者。無論國家的規模是大是小,它們都不會忘記追求國泰民安、國強民富、國際尊重的初心,也不會困於落後現狀而碌碌無為,淪為天下人的笑柄和歷史的匆匆過客。在進取、崛起、停滯、衰落的大國興衰史中,利益、權力、榮譽之爭貫徹始終。與塑造社會和國際環境相伴隨的是這些大國利用和駕馭自然環境能力的博弈,地理因素因而構成了大國發展和大國競爭的基本背景。在技術進步的時代,地理稟賦的傳統影響雖然大大淡化,但仍是國家行為和國際政治不可或缺的變量。如果納入規模效應的話,那麼地理效應的效度和程度則有明顯的差異性表現。規模越小的國家,地理效應就越顯突出。在小國經濟發展和對外關係領域,地理因素帶來的建構性影響就是活生生的例證。

一、小國經濟發展中的地理效應

在經濟發展中,小國面臨的普遍性難題是規模狹小衍生的諸多經濟脆弱性。緩解根深蒂固的經濟脆弱性是小國經濟發展始終不渝的終極目標。小型規模決定了小國經濟資源相對匱乏、市場空間極為有限、公共服務規模偏大以及經濟發展手段較為單一,彌補這些缺陷的根本舉措無一例外是利用外部市場,尤其是毗鄰區域的經濟資源。在這個過程中,地理位置和地緣環境扮演的角色非同小可。

第一,小國的經濟條件和發展程度具有明顯的地理特徵。小國經濟發展的特點之一是地區間展現出來的顯著差異性。歐洲小國基本上都屬於已開發國家,東亞和加勒比小型經濟體也具有較高發展水平,而非洲小國則幾乎都是發展中或不已開發國家。究其原因,地理位置對經濟發展的決定性影響首當其衝,與世界經濟核心國家和地區鄰近的小國往往有更優越的發展機遇,偏遠地區的小國則面臨更多的發展障礙。

亞洲四小龍

「亞洲四小龍」是指從20世紀60年代開始,亞洲的中國香港、中國台灣、新加坡和韓國推行出口導向型戰略,重點發展勞動密集型的加工產業,在短時間內實現了經濟的騰飛,一躍成為全亞洲發達富裕的地區。圖為「亞洲四小龍」的地理位置

歐盟小國普遍較為發達相當程度上得益於它們所處的地理位置。工業革命以來,歐洲(以西歐國家為核心)一直是世界經濟中心之一,是國際貿易、國際市場、國際資本、技術創新制度變革的核心區域。歐洲小國與這個世界經濟中心的經濟強國山水相連,文化相近,價值共享,因而就有了交易成本低、參與地區產業分工的機遇多、市場信息靈通、經濟依賴度大等發展條件。與此同時,隨著歐洲經濟一體化的不斷廣化和深化,「規模不經濟」 (Diseconomies of Scale)造成的公共物品供應難題不再成為歐盟小國經濟發展的巨大障礙。

在戰後國際經濟體系中,東亞地區的小型經濟體頗受世人矚目,「亞洲四小龍」「東協四小虎」是東亞經濟奇蹟的重要體現。這與東亞迅速成為全球經濟核心區域的地緣經濟環境緊密關聯。日本和中國經濟的先後崛起為地區內的小型經濟體提供了市場、資本、技術和管理方式的強大支持和發展空間,是促進這些小型經濟體經濟成長的關鍵動力。

非洲小國普遍落後,其偏狹的邊緣位置難辭其咎。遠離世界經濟中心的處境迫使它們必須付出高昂的成本才能進入世界市場,國際市場信息閉塞,外來投資不足,因此很難融入全球資源配置的網絡中,也就不具備有效緩解經濟脆弱性所必需的外部條件。

加勒比小國經濟表現相對更佳,是因為它們鄰近另一個世界經濟中心美國,來自美國的旅遊者、投資和購買力大大推動了這些小國的經濟成長,其人均GDP遠遠高於普遍落後的非洲小國。

如此看來,地理位置的確是小國經濟表現的關鍵「先生」,它們在地區間的顯著差異性可資證明。

第二,地理位置是小國經濟發展策略選擇的依託和依據。與海洋的遠近對小國的經濟治理影響重大,某種程度上也界定著它們的產業布局。以內陸小國和沿海小國為例,截至2012年,全球共有44個內陸國,其中內陸小國有30個,占其中的68%。內陸小國除了所有小國共有的規模劣勢外,還因為離海洋較遠,沒有入海口與港口,使得交通受限,遠離世界市場,無法利用漁業等海洋資源和發展海運,所以大多以畜牧業或工礦業為主,社會經濟發展水平比較落後。小島嶼國家大多具有較豐富的旅遊資源和海洋資源,旅遊、熱帶農產品和漁業具有一定的競爭優勢。

馬爾地夫

馬爾地夫位於南亞,是印度洋上的一個島國,由1200餘個小珊瑚島嶼組成。旅遊業、船運業和漁業是馬爾地夫經濟的三大支柱。圖為馬爾地夫菲利西澳島的旅遊景觀

普遍來看,在應對經濟脆弱性的過程中,小國逐漸形成了力圖揚長避短的發展理念。「市場專長(market niches)」是小國行之有效的經濟發展策略。該策略的要點是,選擇一個諸如研發、教育、金融、保險、旅遊、商品等特定領域作為經濟發展支柱,並樹立起自身的品牌優勢。地理位置某種程度上決定了小國經濟發展策略的選項。

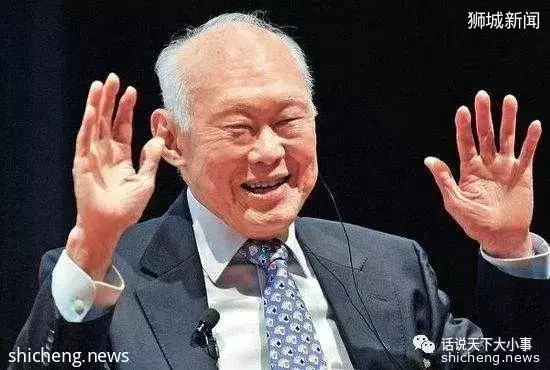

以我們似乎較為熟知的新加坡為例。該國幅員狹小,有「小紅點」之稱,是一個不折不扣的小國。因為太「小」,外界一度質疑這個國家能否獨自生存下去。李光耀也坦言新加坡獨立的無奈以及國家生存的艱難:「一些國家原本就獨立,一些國家爭取到獨立,新加坡的獨立卻是強加在它的頭上的。對新加坡來說,1965年8月9日不是什麼值得慶祝的日子。我們從沒爭取新加坡獨立,一個獨立的新加坡根本無法生存下去。」令人始料不及的是,今天的新加坡已發展為一個治理有方、經濟富裕之國,其人均GDP早就雄居東亞諸國之首,在國際關係中也活蹦亂跳,有聲有色,是小國大外交的代表性國家。新加坡人究竟何德何能?所謂「新加坡奇蹟」究竟有何玄機?地理稟賦是解讀這一現象的「鑰匙」。

李光耀,新加坡人民行動黨創始人之一,被譽為「新加坡國父」

獨特的地理位置是新加坡實施外向型發展戰略、進取持續發展的前提。新加坡是幸運的,它恰好處在戰略價值非凡的位置之上。它南瀕新加坡海峽,是中國南海、爪哇海與馬六甲海峽間的咽喉。馬六甲海峽位於馬來半島與蘇門答臘島之間,是太平洋與印度洋的連接紐帶以及亞、非、澳、歐沿岸國家貿易往來的關鍵海上通道,通航歷史長達兩千多年,東亞國家所需之石油和戰略物資都要途經此地。如此顯赫的地理位置是新加坡歷史演進和現實政經發展的關鍵動因之一。

新加坡的歷史變遷與該國的地理位置緊密相關。隨著東西方經貿關係的不斷發展,該國地理位置的優越性也在水漲船高。英國人史丹福·萊佛士(Stamford Raffles)1819年前來開埠是新加坡近代史的發端。在迅速發展的國際貿易中,新加坡的人口數量迅速攀升,種族結構也逐漸成型。英國的長期殖民統治深刻影響著該國的社會文化和政治生態,這為現代新加坡的發展奠定了基礎。

優越的地理位置是建國以來新加坡經濟起飛的依託和「催化劑」。新加坡國家規模狹小,自然資源稀缺,缺乏維持經濟持續發展的先天條件,外部市場是新加坡經濟發展的唯一依託。然而,藉助天賜的地利,新加坡大力發展港口業務、轉口貿易和服務業,在東西方之間、中東和東亞經濟體之間充當中轉服務角色,從而迅速推動了國家的整體經濟成長。不斷演進的經濟全球化趨勢與地緣經濟價值相互激盪,構成了有利於新加坡經濟發展的良性循環,天時地利為該國的可持續經濟發展創造了理想的外部條件。

新加坡案例充分說明了地理稟賦對一個小國經濟發展的重大意義,只有人和,而無地利,小國緩解經濟脆弱性的難度可想而知。

第三,毗鄰大國對小國因應規模缺陷至關重要。不言而喻,與鄰和睦相處的開放型經濟體會從邊界的不斷開放中獲取公共物品供給。相對而言,遠離世界經濟核心的小型經濟體(其中許多為小島嶼國家)卻不得不承受巨大的規模劣勢。這種劣勢越大,島國居民就會遠走高飛,越來越少。由和平的友鄰環繞的小國能夠彌補「規模不經濟」帶來的規模劣勢;與「流氓國家」鄰近或沿海且與其他國家相距遙遠的小國卻難以做到這一點。的確,鄰里關係和鄰國的政經表現對一個小國的經濟治理而言關係重大。

利用地理鄰近的特點,島國可以通過地區合作方式來分擔公共物品的高成本。譬如,在東加勒比地區,安圭拉、安地卡及巴布達、多米尼克、格瑞那達、蒙特塞拉特、聖基茲與尼維斯、聖露西亞、聖文森特與格林納丁斯等八個小國或地區聯合設立了一家多國中央銀行,即:東加勒比中央銀行(Eastern Caribbean Central Bank, 簡稱ECCB)。該行行使中央銀行職能,集中管理外匯儲備,規範貨幣信用政策。同時,東加勒比地區還建立了共同法律體系和通訊管理機構。又譬如,南太平洋小國建立了全球僅有的兩所區域性大學之一,即:南太平洋大學,從而以相對較低的成本推動了當地高等教育的發展。在遙遠的非洲,西非和中非的法語國家各自設立了貨幣聯盟並使用共同貨幣,這不僅降低了成本,而且改善了貨幣政策和專業技巧以及監管質量。總之,小國可以通過地區合作途徑,在培訓、高教和技巧發展等領域彌補「規模不經濟」的劣勢。顯然,地理鄰近、心心相印是上述經濟合作模式形成和運作的基本背景。

南太平洋大學

南太平洋大學成立於1968年,是全球僅有的兩所區域性大學之一。該大學由12個成員國共同所有,在各成員國設有分校。圖為位於吉里巴斯的分校區

奧地利同樣有效利用了毗鄰大國的地利來緩解自身的規模劣勢。該國充分利用富強德國的公共物品,大幅節省了主權國家理應提供的公共服務成本。該國從德國「輸入」了大量法律制度,只是將這些法律稍加改動就付諸實施,省卻了可觀的時間成本和制度成本。20世紀70年代中期,該國中央銀行甚至乾脆照搬德國的貨幣政策。與此同時,德國南部地區的許多基礎設施也是奧地利人廣泛利用的公共物品。生活在奧地利西部的奧地利公民使用慕尼黑機場;在兩國邊境附近,德國人的公共設施可為奧地利人提供豐富的消費機會、公共服務、市場信息和全球性業務,是他們連接外部世界的必需環節。對許多小國而言,免費使用外國公共物品或者僅僅支付邊際運行成本的現象是非常普遍的。此外,與一個經濟強國毗鄰,也會給小國帶來更多的商業機遇和更便利的出口通道。

奧地利案例同樣印證了地理位置對小國經濟的重要性,鄰近經濟強國對小國緩解「規模不經濟」等規模缺陷無疑具有積極意義。

第四,領土形狀對小國經濟發展存在額外影響。不同的領土現狀具有不同的經濟意義。譬如,多島嶼小國的經濟發展和國家治理的難度更為突出。多島嶼國家面臨的地緣政治現實是領土的碎片化,這使得大多數基礎設施和公共服務不得不重複建設,政府也不得不用更多的資源、更高的人均成本來提供基礎設施和公共服務。這就造成國民生產總值中的政府開支比重更大,政府人員規模也相對更大,最終對國家的總體經濟發展構成巨大的制約。因此,在多島嶼小國,基礎設施和基本服務供給面臨著財政負擔的重大挑戰,其管理能力和基礎設施需求不能由規模效應加以彌補。原本的規模劣勢由於領土的碎片化而被大幅放大,經濟發展因而面臨更大的困境和不確定性。

不難看出,地理因素對小國經濟發展的影響是個不爭的事實,生長何處至關重要。脆弱性與依賴性越顯著的小國,地理條件賦予的經濟意義就越突出,小國經濟發展的確存在不可否認的地理偶然性。

下面讓我們把目光投向國際關係領域,看看地理稟賦帶來的影響會否有所不同,小國是否依舊深陷揮之不去的地理「宿命」之中。

二、小國對外關係中的地理效應