克拉碼頭 圖片來源:楊棄非 攝

每座城市都有自己的生長軌跡,引人留人是其無法避免的重要課題。對於土地面積、資源稟賦等先天條件並不占優的新加坡,23個「新城」就如其每個階段交出的答卷——在3/4的國土面積上,如何通過規劃提升宜居度、吸引人口是必答題。

自1992年淡濱尼新城首度榮獲聯合國「全球宜居獎」以來,新加坡的「造城運動」成效開始顯現——南洋理工大學城市與環境工程學院高級研究員Gopinath Menon告訴我們,很重要的一點是,這種成功與TOD——用軌道交通來引導城市發展的理念密切相關。

城叔也在探訪中發現,站點布局、站城一體是「造新城」過程中非常重要的方式,但卻並不是全部。更深層次的理念,還包括土地綜合開發利用、產業規劃、綠地打造等一系列做法,甚至新城本身這個概念都在隨時朝著新的方向演化。

方式雖多變,但目的卻只有一個——就是提高宜居性,提供優質的生活環境,因為只有這樣,人們才會發自內心地願意留在新城。

從站到城

裕廊先鋒(Pioneer)地鐵站圖片來源:楊棄非 攝

晚上9點,泛起微涼的風,身處熱帶海洋性氣候潮熱空氣中的新加坡人總算能透過氣來。遠離市區、位於新加坡西南角的裕廊地區靜如鄉村一般。每日此時,在市區工作的蒙嘉會經歷1個多小時的通勤,回到這裡的出租屋。

就在數十年前,裕廊工業區建設的成功,沒能解決「留不住人」的問題。當時裕廊的管理者甚至試圖以抬高通勤班車票價的方式留人,一度引發當地工人的不滿。

往事如煙。今天的裕廊已有了顯著變化。位於「裕廊北」的先鋒(Pioneer)地鐵站附近,生活氣息相當濃厚。以白色為主基調的公屋如骨牌般沿主幹道不斷堆疊,展現出新加坡組屋的基本面貌;而在另一個方向,由大排檔構成的夜市街則透露出當地居民的生活樂趣。

站點對引人的重要性毋庸置疑。Menon告訴我們,每個新城基本上都有至少兩個TOD項目,在標配的狀況下,一個是新城的中心,另一個則是副中心。但TOD並非全部——對於裕廊地區而言,要從工業區變成居住區,真正實現宜居性的提升,需要講究方法和技巧。

華人文化是裕廊的特色。根據當地居民介紹,最早一批下南洋的華人就一度定居在裕廊,捕魚為生。當地人世代沿襲下來的街邊飲食習慣被當地政府察覺到,大排檔並未被安置進具有新加坡特色的「大食代」,反而在政府引導下形成一個特色街區,中式烹飪的海鮮也成為當地的特色。

「新加坡的娛樂場所不比國內,幾乎找不到KTV、電玩城這些中國式的娛樂方式。」已經在新加坡生活了10年的蒙嘉因工作繁忙很少有機會回國,與朋友在大排檔夜敘,是他「社畜」生活之外的快樂來源。

華人、馬來、印度、歐美等多元文化並存,讓新加坡不得不在滿足不同需求上下功夫。不少站點都有明顯的社區特色——小印度(Little India)幾步路外的印度市場蔓延幾個街區,馬來文化區甘榜格南的各種文化與商業載體被5個地鐵站所整合。

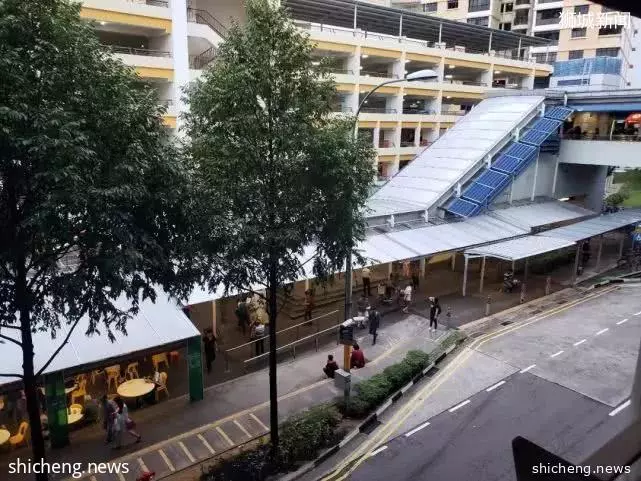

眼下,榜鵝站配套水濱坊(Waterway point)已經幾乎完成建設,這個數層樓高的商業綜合體對榜鵝站附近的布局帶來改變。

一個商業體搭配一個公交轉換樞紐——是新加坡首個以車站為中心打造新城的大巴窯(ToaPayoh)探索成功的模式,這種模式已經在不少新城得到複製。在Menon看來,商業應該是TOD項目的重要要素,因為它不僅能推動TOD區域在就業上的自給自足,其商業價值與伴隨而來的便利度,還能夠進一步有效吸引前來定居的居民。

站點布局

組屋 圖片來源:楊棄非 攝

在新加坡,宜居性很大程度上體現在新城和地鐵站之間的關係上。

裕廊北的大量居民讓蒙嘉感受到組屋對新加坡聚人的價值。「裕廊北附近基本上都是建了幾十年的組屋,屋子很舊了,很多華人在這裡定居。」

在新加坡,新城最重要的功能是提供組屋這種保障住房。當年,新加坡國父李光耀提出「居者有其屋」,隨後「組屋」理念被引入,其中一大目的就是為了疏解建國初期擠在中心地區的全國72%的人口。在當時,人們賴以生存的生計幾乎都與中心區域80平方公里土地有關。所以提供更優質的生活環境,可以被看作新加坡政府吸引居民的「王牌」。

不過,在推動新城與地鐵站融合過程中,新加坡也走過一些「彎路」。

根據喬治亞理工學院城市規劃與建築學院副教授Peiju Yang的研究,90年代的新加坡新城格局以「棋盤式」為主,即以地鐵站為中心,主幹道為邊緣,城內的幾個副中心與中心由輕軌相連;但到了90年代後期,由於更多功能向地鐵站聚集,一種「燈塔式」的發展模式開始占據主導。

原來分散在新城的組屋被重新規劃,進一步向地鐵站靠攏。這樣做的目的自然是為了進一步提升土地利用效率。根據歐美國家的實踐經驗,TOD高密度發展模式提高生活便利度的同時,高容積率也可能降低市民的幸福感。類似的討論隨後在新加坡出現:不斷有聲音指出建築密度不斷增大,讓新加坡正在淪為「水泥磚牆城市」。

很快,負責新城規劃的建屋發展局(Housing Development Board,HDB)公開其最新規劃,規整、分散分布的「棋盤式格局」再次出現。更加混合的土地利用模式是其基礎——在高聳的樓房中間,串聯著大片低矮的綠地。時任新加坡建築學院主席Theodore Chan認為,由此帶來的更具「鄉村感」的布局方式,更能有效增加城市對人的吸引力。

綜合開發

HDB大廳 圖片來源:楊棄非 攝

在Menon看來,新加坡語境下的TOD自帶「土地混合利用」的內涵。而實際情況表明,如何實現土地集中、綜合利用開發,可以影響到新城發展的深度與廣度。

上世紀60年代,新加坡第一批組屋選址裕廊東。據新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚介紹,這個決定與當初打造裕廊工業園的理由一致:

由於遠離市區,裕廊土地成本低廉,更容易吸引外資投資,伴隨工業園區產生的是大量居住需求。將產業用地與居住用地共同規劃,促生了新加坡特色的產業園和其管理者裕廊新城公司(JTC)——後者也是該國大部分產業園區的運營方。

即便組屋價格優勢明顯,在解決引人這個問題上,JTC仍花費了一番功夫。其中最明顯的是對裕廊工業園業態升級:為了增加就業機會、創造可持續發展的前景,裕廊從最初的廠房與倉庫開始不斷升級,並先後引進了技術密集型製造業、資本密集型工業和高新技術產業,綜合性科技園區的雛形開始成形。

在顧清揚看來,一座新城要有發展潛力,關鍵要有產業基礎。產業鏈有多長、能帶來多少就業,最終決定其吸納人口的能力。因此,要讓新城成功發展,進行恰到好處的產業計算尤為重要。

為了確保產業符合當地需求,新加坡採取的是以規劃引領的方式——新加坡最大的規劃部門市區重建局(URA)通常會聯合多方,共同確認某產業園的核心產業、最佳區位、如何做好配套等問題。據JTC相關負責人介紹,這樣打造的產業園從一開始就包括了打造社區和吸引並留住人的目的。

土地綜合利用的另一面,就是見縫插綠,增加開敞空間。不斷增大的綠化空間,在有機統一城市肌理的同時,也築起城市靈魂。

新加坡是著名的花園城市。2004年,新加坡希望其著名的濱海灣新城(Marina Bay)不僅成為金融與商業聚集區,同時也滿足宜居與休閒的要求。一個URA下屬的、專門協調濱海灣規劃管理事務的濱海灣發展處(Marina Bay Development Agancy,MBDA)成立。此後,濱海步道等一系列能夠讓人可進入、可觀賞的綠化綠地空間開放,與此前已名聲在外的濱海灣公園共同構成了整體綠地面貌。

HDB的CEO蔡君炫在接受《UrbanSolution》雜誌採訪時曾指出,濱海灣是舊城在發展的過程中塑新的極佳案例。「因為濱海灣有許多老建築,它們本是城市的『背面』,(通過打造水道),我們將其轉到水道的正面。」

她指出,「我們還打造了無縫連接的步道與綠帶,並讓所有人能夠進入,它們能夠將城市的舊與新聯繫起來。」在土地多樣化利用的過程中,一種新舊結合的方式也自然而然產生。

在世界銀行亞太區主管Gerald Ollivier看來,正是不同區域的相異與互補構成了城市生長的基礎,而這種複雜性也正是城市的迷人之處,在濱海灣,比交通更重要的是對社區的構建,這真正為城市發展構造了更多的空間。

未來城市

濱海灣 圖片來源:楊棄非 攝

值得注意的是,在新城建造過程中,TOD所代表的軌道交通導向也僅僅是其中一種方式。城市的創新永遠都不會停止,尤其是在提升宜居度上,就連新城這個概念本身都在不斷更新、進化。

新加坡的規劃部門深諳此點,各類關於城市更新的試驗正在鋪開,比如智慧城市的框架就被率先引入榜鵝新城。該框架包含了規劃、物業、環境、生活與社區等在內的智慧化城市解決方案。

其中,尚在打造當中的Treelodge是一塊生態規劃區,這個「生活實驗室」將探索在高密度、高容積率的區域實現水、廢物、交通、能源、建築和城市生態共生共存、自我循環的方式。一種基於未來的生活方式將在此得到滿足。

濱海灣東側加冷(Kallang)鎮的甘榜武吉士(Kampung Bugis)規劃區即將迎來無車或少車試驗;西側的登加(Tengah)鎮則是社區農場的所在地。北側的兀蘭(Woodlands)鎮成為首個出台新一輪規劃導則的新城,在導則中,城市被分為生態、探索(Discovery)、健康、社區、工業園和主城六個主題片區。

而隨著中心城區的不斷發展,打造新中心也被新加坡提上日程。

儘管裕廊北的居住氛圍已十分濃厚,蒙嘉節假日期間仍然會到市區消磨時光:與烏節路等中心地區相比,裕廊「能買的還是太少」、又「幾乎沒什麼休閒活動」。

縱觀新加坡海岸線,南邊的CBD擴張已幾近極限,東邊的樟宜機場和北邊正在建設中的新山-新加坡快速鐵路系統正在成為輻射周邊市鎮的重要力量。然而在西邊,作為超過百萬人口的居住區,由於人口與產業結構原因,裕廊的潛力一直沒能很好的調動起來。在裕廊湖區,一個已超過十年的規劃正在變成現實——這裡將成為新加坡第二個CBD。

根據當地媒體報道,有別於中央地區,這個全新的CBD將擁有更大尺度的土地混合開發,讓開發者更好適應難以預測的市場條件變化。

比如,它引入了一種「白色」區域,開發商在此可以擁有修建居住到商業等各種形態建築的自由。

對於以嚴格規劃立城的新加坡,如何更好地控制該區域的發展,將是立在HDB和其他部門面前的巨大挑戰。