一些公眾更隨地丟棄已用的一次性口罩。(stomp)

作者 侯佩瑜

隨著各國逐漸踏入后冠病時代,每天戴口罩和抗原快速檢測(ART)已成為了日常生活的一部分。

但你可知道,口罩等防疫設備在守護人類健康的同時,卻帶來了新一輪海洋生態的污染源。

一次性口罩以及抗原快速檢測儀等使用量激增,還有前線醫護人員使用的個人防護裝備,都導致塑料垃圾量暴增,帶來的環境問題或許比疫情所帶來的負面影響更持久。

專家估計:

全球每月會使用和丟棄1290億個口罩和650億個手術手套;

一個外科口罩重約3.5克,一個月產生的塑料垃圾約45萬1500公噸,如果並排放置,覆蓋面積大約是新加坡面積(728.6 平方公里)的三倍。

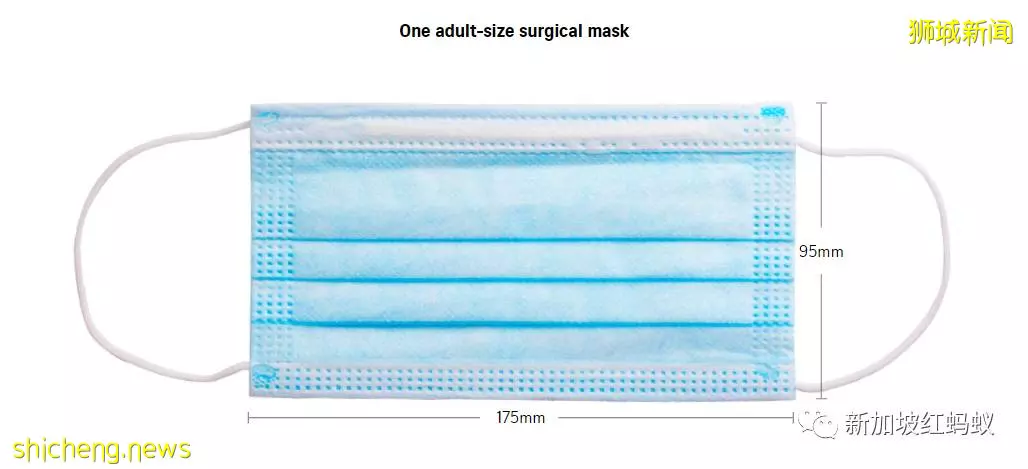

一個成人的手術口罩,寬度95毫米,長度175毫米。(海峽時報)

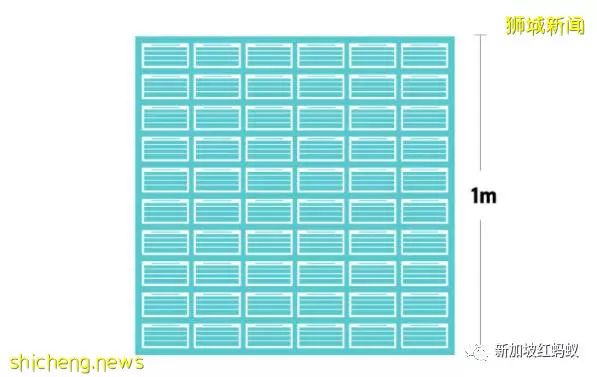

60個口罩並排放置時,可覆蓋 1平方米的面積。(海峽時報)

環保主義者以及非政府組織因此非常擔心,各國一味在產生大量與冠病相關的塑料垃圾,卻沒有正確和適當地教導人民如何處理。這些塑料垃圾最終會丟進垃圾填埋場、水道和海洋,會讓每年已有800萬噸塑料垃圾傾倒其中的海洋不堪重負。

大多數的手術口罩都是由不能被生物降解的化學物品聚丙烯(polypropylene)製造,只要有1%處置不當,隨著洋流進入海里,就已經需要花費450年才能降解,而且還容易滋生細菌傳播病毒;

全球每秒就使用並丟棄4萬9800個口罩,並排放置時,可覆蓋 827平方米的面積,也就是約七間五房式的組屋面積(每間110平方米);

一分鐘全球就使用並丟棄290萬個口罩,可覆蓋4964平方米的面積,相等於約4個奧利匹克游泳池的大小(每個1250平方米),或者3.5間優質洋房(Good Class Bungalows,每間1400平方米)。

上述這些數據還不包括其他的防疫廢棄物,如手套、防護衣、屍袋、冠病自檢儀、免洗消毒液瓶子等。

據海洋保護組織OceansAsia發布的數據,光是2020年至少有15.6億個廢棄口罩流入海洋,相當於生產了4680至6240噸海洋塑料污染。而在2021年,抗原快速檢測的投入和使用,塑料污染的數據更是不可小覷。

非營利組織海洋保護協會首席科學家喬治(George Leonard)博士說:

「毫無疑問,手套和口罩等與防疫相關的裝備正在傷害海洋生物。海鳥、海龜和其他海洋動物可能會被口罩的鬆緊帶纏住,或者誤當飄在海岸線或水中的口罩和手套為食物,吞下而窒息。」

別忘了,這些海洋生物最終會出現在你我的餐桌上。塑料污染的對人類的健康以及經濟影響的骨牌效應是不容忽視的。

紅螞蟻粗略估計:

若本地545萬人口,每人每天使用一個一次性的口罩、一天就使用並丟棄545萬個口罩、生產了19公噸的塑料垃圾,覆蓋9萬0833平方米的面積,約825間五房式政府組屋,或72個奧林匹克游泳池、64間優質洋房。

我國網民也對目前各家各戶將廢棄的口罩和ART檢測儀直接丟進垃圾桶的做法表示擔憂。

有網民認為使用過的口罩、手套這些防疫設備原本被視為醫療廢物,各大醫療機構早有一套處理醫療垃圾的準則,當局應在鼓勵大家援用這套準則,來正確處理這些醫療廢物。

有網友也表示,既然暫時無法減少使用這些防疫設備,那麼衛生局和環境局應該趕快亡羊補牢。 網民提議,當局可以像回收電子廢物那樣,在一些已經有經驗處理醫療廢物的地方如醫院、診所、綜合診療所設專門的醫療或生物危害廢物回收箱。若為了更方便民眾,也可以在建屋局、社群眾俱樂部等地方設立回收箱。

讓紅螞蟻驚訝的是,在中國的一些地區,防護用品都採取集中丟棄的處理方式。

一些居民小區內設有專用回收口罩的垃圾桶,雖然不知道居民是否會遵守把口罩投放在這些垃圾桶,但至少當局帶了個頭,避免隨意丟棄造成的環境問題。

在四川省的成都市,全市的居民小區、公共區域都設置了規範的廢棄口罩回收設施,每天最少會對廢棄口罩進行兩次清運,還會對廢棄口罩收集容器進行消毒作業。(網際網路)

(網際網路)