新加坡高級華文老師談華文教學

我們有很多家長,特別是低年級的家長,希望多了解一些華文學習的方法,jeff老師今天就邀請我們的高級華文老師yuan yuan老師聊一下她的一些教學經驗。

Yuan yuan 老師:好的,首先,感謝您的邀請,我認為:

第一, 華文的學習經驗首先是來自家庭,家庭是孩子語言學習的第一環境。如果你的家庭是能講華語的,一定要保持這個語言環境,因為這是孩子積累生活用語的最後途徑,比上學後為了應付考試學口試、背好詞句要來的容易多。

第二, 家長要儘可能找有時間和孩子進行親子閱讀,每天不能保證,那麼每周2-3次,如果還不行,每周一次也好過一次不做,尤其是孩子在小學4年級一下。在10歲之前,孩子的自我意識還沒有發展,叛逆還沒有出現,他還願意聽你的,跟你在一起。這時候的親子閱讀是幫助孩子進行書面用語的積累。錯過了這段時期,孩子學習華文會越來越吃力。

都說「書讀百遍,其意自現」,真的沒有錯。如果孩子在家裡做道理生活用語和書面用語的積累,那麼來到學校,老師講的語言,孩子大部分可以聽得懂。

就拿生字的學習舉例。一篇課文大概有20-25個生字,老師要在一周內講完,之後什麼時候會在課堂看到這寫字,那就要看緣分了,老師有教學任務,沒有辦法反覆重複。可是,如果這些生字孩子有15個是聽過的或看過的,老師一提出來,孩子馬上知道了,那根本不用學,孩子只需要專注另外10個字的學習,而且,孩子有閱讀,這10個字一定會出現在他的閱讀中,通過閱讀又複習了這10個字。相反的,孩子沒有一點基礎,一周內要學會這麼多字,難度一定大,而且之後又沒有機會見面,當然是學完忘掉,就像「熊瞎子掰苞米-掰一個,丟一個」。

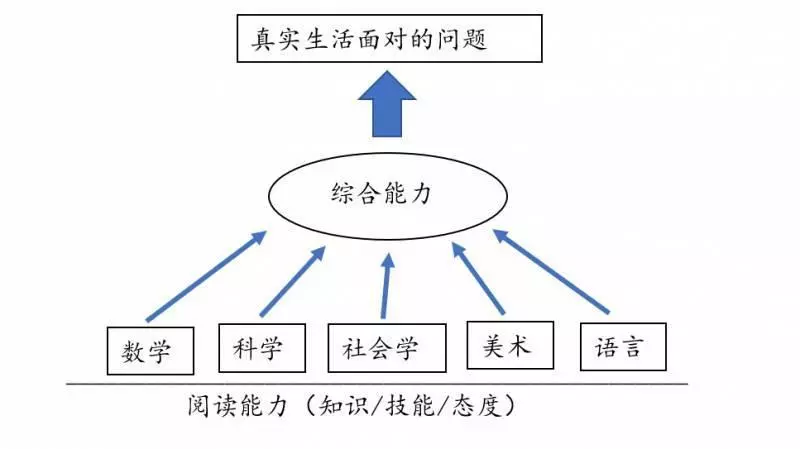

我們學習為什麼要分科目?

以前在工業生產時期,需要大批量的專業人才,所以教育會分科,這樣可以大批量培養有專業技術的人才,適應社會需求。可是在這高科技、高信息的時代,機器人已經取代了技術人才,孩子現在的學習是要適應社會生存(learning for life),這時候,孩子需要是面對真實的生存環境,可是真實的生存環境,根本沒有分科目可言,而是要孩子的綜合能力——分析問題、解決問題的能力。

語言科目是這些能力的基礎,孩子需要首先需要看懂、聽懂、讀懂——理解能力,才能去分析問題和解決問題。

學生在語言課堂會學到的能力有語言能力、溝通能力、分析能力、思辨能力、創造能力和自我反思能力。

這些能力都是以語言能力為基礎,而語言能力方面包括識字、閱讀和寫作。有了一定的識字量,課堂上老師通過一篇篇課文的教學活動,潛移默化地培養其他的能力。這些能力的培養真的要看老師在課堂上用什麼樣的教學策略。大家都應該聽過「填鴨式」老師一言堂的教學,這是我們以前的學習狀態,因為那時候是關注知識的學習,而很少關注技能和態度。可是,當今的知識爆炸年代,只關注知識的教育,真的沒有辦法滿足孩子20年後的需求,老師在課堂上也要改變教學策略,所以大家聽過翻轉課堂、學生為中心、學習共同體等說法,根本都是從知識的學習轉型到技能和態度的學習。這也是我的教學課堂每天必然出現的狀況。

閱讀,不只是讀懂一篇文章,明白作者在寫什麼,而是從文章中挖掘出作者的寫作意圖和目的,分析作者想要傳遞給讀者的信息。讀者在閱讀時,不一定會接受作者的觀點,這就出現了討論、批判性思維。如果這時候,老師沒有給學生討論和分享的時間,學習機會就錯過了。同時,每一篇章,都有寫作技巧在裡面,閱讀和寫作從來是不分家的。老師帶領學生仔細分析寫作技巧後,再讓學生創作,這樣加深了學生對技能的掌握。

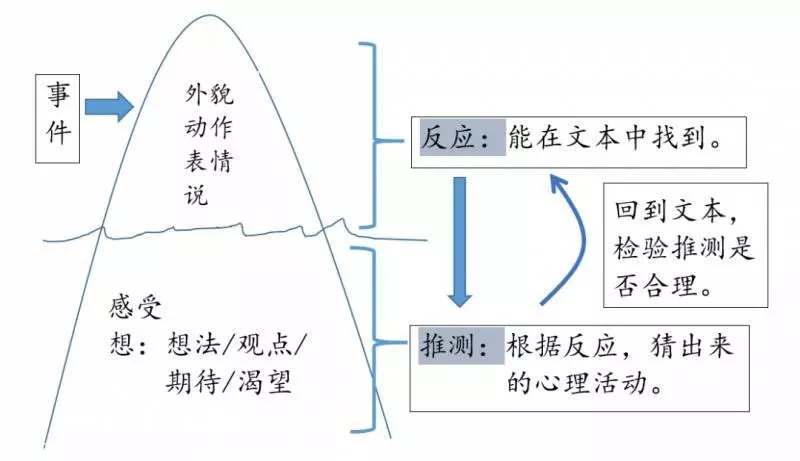

對於篇章的分析,我會用到一份講義,把小學階段課文中可能出現的閱讀技巧和寫作技巧整理出來,同時還有一個更直截了當的冰山分析法。

在閱讀教學中,老師是以問題為導向,可以針對篇章中最重要的知識點進行教學,當學生的每一個知識點都有學習後,再利用冰山對文章進行全面的分析。在老師的一個接一個的問題追問下,和同學間不斷的討論中,刺激孩子的思考,同時培養孩子的溝通能力、分析能力、思辨能力和自我反思能力。

閱讀和寫作是一個長久的過程,不能立竿見影,而是通過一定的量的積累才有質的飛躍。所以,家長從小抓識字,老師抓閱讀,這樣才能看到雙贏的局面。