這份檢討

似乎還有很長的路要走

最後一點

獲得免疫

對於大多數大多數病毒來說

確診之後治癒的唯一好處

就是可以獲得抗體

之後也不會再有染病風險

但這次的新冠是個例外

上個月,重慶研究團隊

發表在《自然·醫學》上的分析顯示

研究對象為285名感染者

其中包括37名無症狀感染者

90%的病例在出院2個月後

總抗體水平會降低70%以上

而且無症狀感染者的免疫反應

弱於有症狀感染者

無獨有偶,上周一

醫學雜誌《柳葉刀》發表文章

一項在西班牙進行的大規模新冠病毒研究表明

該國只有5%的人口產生了抗體

近日

倫敦國王學院發布的一項研究結果顯示:

90多名新冠患者中

60%的患者在病情高峰階段發展出了明顯抗體

然而三個月後

只有17%的患者保持了相似的抗體水平

部分患者體內的抗體甚至完全消失

……

越來越多證據表明

感染新冠病毒後產生的免疫力很短暫

所以說

感染後痊癒

也並不代表之後再不會感染

想要通過自然感染後獲得免疫

更是天方夜譚

只此一點,就決定了

通過自然感染達成的所謂「群體免疫」

不僅在新加坡行不通

在全世界都行不通

再來看看其他專家對於「群體免疫」的看法

伯明罕大學微生物學和感染學教授

威廉·凡·斯海克(Willem van Schaik)認為

「群體免疫」一般是在有疫苗情況下才討論的概念

東安格利亞大學的

保羅·亨特(Paul Hunter)教授也表示

雖然「群體免疫」從學理上是成立的

但這並不代表

應該以大量健康人群感染病毒為代價

來實現「群體免疫」

所以說

任何脫離疫苗去談的「群體免疫」

任何以個體生命為代價的「群體免疫」

都是耍流氓

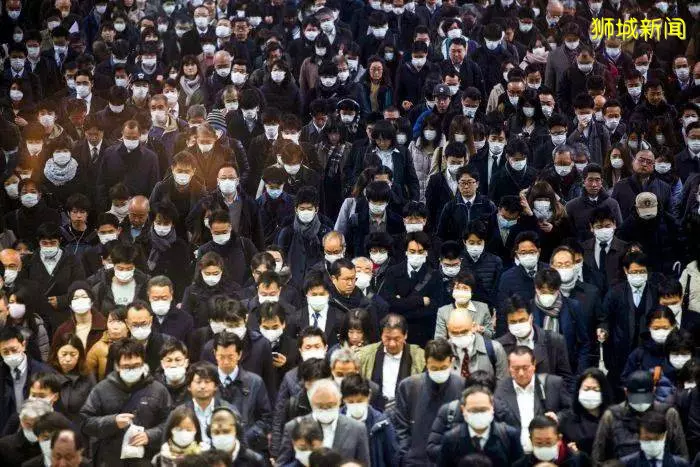

03. 新加坡:拒絕群體免疫

其實在群體免疫一事上

新加坡政府早有表態

明確表示不會採用群體免疫

3月15日

國家發展部長黃循財

在新聞發布會上

批評了英國和瑞士等國家

所謂的「群體免疫」政策

和消極的抗疫態度

3月29日

李顯龍總理接受CNN採訪時

提及「群體免疫」

表示這種做法會「非常痛苦」

5月12日

新加坡衛生部傳染病管理司司長

李堅明副教授在技術說明會上說

根據專家估計

全國得有六成至八成的人口擁有抗體

才能取得群體免疫的效果

然而要自然取得群體免疫是很困難的

代價也很大

會造成很多人染病和出現併發症

「新加坡對抗冠病的策略不是在疫情中自然取得群體免疫,因為這會導致更多年長者染病和死亡,所要付出的代價太大。」

李堅明認為

更可行的辦法是經由注射疫苗

但疫苗還未問世

必須繼續等待

上文中提到過

疫苗也是通過使人免疫

來對抗病毒的傳播

新冠疫苗即「減毒」或「滅活的病毒」

根據各項研究顯示的結果

如果部分康復者體內的抗體

在3個月後「消失」

那麼新冠疫苗注射後

人們在體內產生抗體

是否存在可能3個月後

其抗體也「消失」的可能?

對抗新冠病毒的抗體很可能會消失

這無疑對疫苗提出了更高的要求

讓人不得不感嘆新冠病毒的狡猾

只要有了有效的疫苗

新冠肺炎大流行就有可能結束

不過

人們可能必須定期進行後續疫苗注射

因為疫苗可能僅能提供幾個月或幾年的免疫力

總而言之

在疫苗尚未問世之前

通過自然感染達成「群體免疫」

顯然是並不人道的

我們不妨來算算看

以英國為例

英國人口有6600萬人,

要想通過自然感染獲得「群體免疫」

至少需要60%的人感染新冠病毒,

也就是3960萬人

如果感染新冠病毒的死亡率是1%

那麼3960萬人中

將有39.6萬人將失去生命

犧牲39.6萬人的生命

去換取全英國6600萬人的生命

這個決策看起來好像挺偉大的

很為全人類著想

但問題是——誰願意成為這1%?

如果你的家人恰好就是這1%

你還願意嗎?

所以

自然感染的「群體免疫」不可能先到

我們決不允許它先到!

新加坡公共政策博士賴育宏

在接受新明日報採訪時表示

目前冠病尚無已核准的藥物或疫苗

多數患者只能接受支持性治療

比如協助呼吸等

目前最好的方法是保持良好的衛生習慣:

保持安全距離、勤洗手、戴口罩

希望大家都能繼續堅持

保護好自己和身邊人

堅持到疫苗問世的那一天

堅持到疫情陰影離我們遠去的那一刻

資料來源:

1. 聯合早報:我國或明年底才有疫苗問市

2. 聯合早報:108健康志願者將試用 本地首個疫苗望注射一次能長久免疫

3. 8視界:黃循財:正探討在本地生產疫苗 將確保國人都可負擔

4. 8視界:世衛:研發出疫苗前 冠病仍威脅全球

5. 拾遺:關於群體免疫:你願意成為那死亡的1%嗎?

6. 清醒派:自殺,恐慌,感染新冠:這數以百萬苦苦等待回國的人快要絕望了

7. 王文振:勞工營的故事——新加坡生死劫

8. 常笑健康:群體免疫傳說破滅!新冠抗體僅持續3個月就消失!還可以指望疫苗救命嗎?

9. 聯合早報:自然取得群體免疫 會導致更多年長者染病和死亡

10.南都周刊:「群體免疫」有科學依據?沒有 「疫苗」,當真可行?

-END-