最近,新加坡和香港這兩個亞洲代表城市因為「新港免隔離政策」,又一次共同出現在了大眾視野。

實際上,今年疫情以來,這兩個城市就時不時因為「外匯儲備」「經濟走向」等,被國際社會拿出來做一番比較。

隨著今年年中,新加坡取代香港,成為亞太地區最大外匯市場;並且,在最新公布的《2020年全球競爭力報告》和2020年《經濟自由度指數》報告中,超越香港,成為世界排名第一的經濟體;有人便表示,新加坡已經是新的亞洲金融中心了。

事實,果真如此嗎?

今天,我們就一起來談談。

01. 亞洲金融中心「雙城記」

金融中心,歷來是城市必爭之地。

而評判一個城市是否堪當金融中心的大任,有這樣一個數據可供參考:「全球金融中心指數」(Global Financial Centers Index)。

全球金融中心指數由英國智庫Z/Yen集團和中國(深圳)綜合開發研究院共同編制。2007年3月開始,該指數開始對全球範圍內的46個金融中心進行評價,並於每年3月和9月定期更新以顯示金融中心競爭力的變化。

該指數著重關注各金融中心的市場靈活度、適應性以及發展潛力等方面。全球金融中心指數的評價體系涵蓋了營商環境、金融體系、基礎設施、人力資本、聲譽及綜合因素等五大指標,是全球最具權威的國際金融中心地位的指標指數。

從發布之日起,全球金融中心指數第一和第二名就一直被紐約和倫敦穩穩占據。

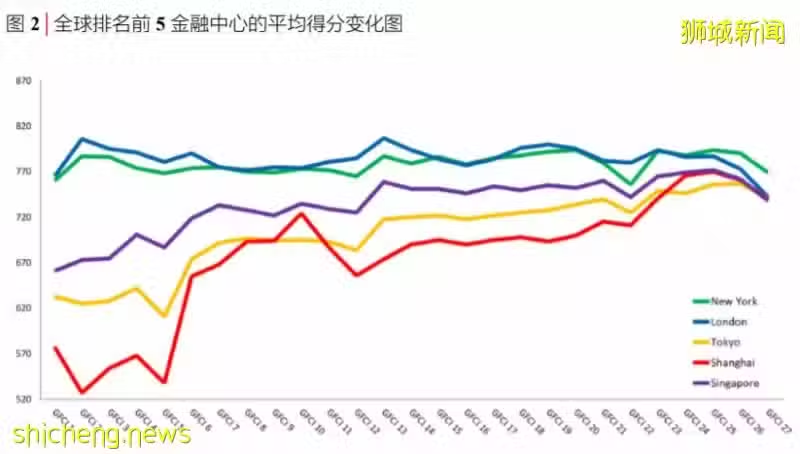

亞洲這邊,全球金融中心指數第三名和第四名也一直在香港和新加坡之間交替。大部分的時間,香港都是第三名,並曾在2010年、2011年、2012年三年間大幅領先新加坡;而新加坡在2015年和2016年小幅超過香港。

雙城之間,亞洲金融中心的競爭十分膠著。

在亞洲金融中心之爭上,新加坡與香港之所以纏鬥多年,是因為兩者都具備作為國際金融中心的必備條件。

新加坡國立大學經濟學系教授胡光宙認為,兩城共同具備三個優勢:健全、透明、高效的法律制度;大量受過良好教育的專業人士;世界級的機場,港口等基礎設施。

香港中文大學助理教授胡榮也表示:香港和新加坡都有著高效的營商環境和累積多年的貿易經驗及夥伴,因此兩城是一直是爭奪亞太區域金融中心的競爭對手。

不過,由BBC NEWS中文發布的圖片可以看出:膠著的情況在2017年發生了轉變。

香港在2017年重回季軍寶座,並在2018年逐步拉大與新加坡的差距,穩固亞洲金融中心的地位。2018年3月,香港的GFCI評分上升27分,大幅領先新加坡。

至此, 全球「紐倫港」的超級金融城市格局基本形成。

另一方面,拋開宏觀的指數數據,在高凈值人士的眼中,亞洲金融中心之爭的勝者也一直是香港。

瑞信(Credit Suisse)發布的一份報告稱,在香港財富超過1億美元的高凈值人士有853人,這個數字是新加坡的兩倍。

兩個方面觀察下來,香港似乎已經甩開了新加坡一大截,坐穩了亞洲金融中心的寶座。

02. 「隕落」的香港與「躺贏」的新加坡

可惜,香港的亞洲金融中心寶座還沒坐穩兩年,全球金融中心格局就生變了。 在今年3月發布的第27期「全球金融中心指數」(GFCI 27)報告中,香港從第三名跌到第六名,被東京、上海和新加坡趕超,從「亞洲第一」直接降級為「亞洲第四」。

這個結果,似乎早有預示:2019年10月,高盛發布報告稱,2019年6月至8月可能有40億美金(55.4億新幣)從香港流入新加坡。

與此同時,新加坡金融管理局數據顯示,所運營的國內和國際銀行外匯儲備增至創紀錄的128億新幣。其中7月和8月共增長了64%,增長總額高達50億新幣。

之後,新加坡的外匯儲備於今年一月突破200億新幣,到4月份,更是創下歷史新高,達到269億新幣,同比增長近四倍。

而這期間香港的「隕落」,要從2019年6月發生的「97以來最大危機」說起。

香港民間人權陣線於2019年6月9日發起反對修訂《逃犯條例》遊行。在那天遊行過程中,部分激進示威者占領立法會附近街道,與警方發生衝突,導致警民關係急速惡化。

此後香港示威行動絡繹不絕,在短短半年中,香港幾乎每2天至3天便出現一次遊行示威,幾乎每個周末都爆發警民衝突。

當時,不論中央治港系統、文宣部門還是香港本地政界人士,普遍認為香港「正處於九七後最嚴峻的局面,『一國兩制』正受到最嚴峻的挑戰」。

香港金融業受益於中國經濟的高速發展。香港靠近大陸,大陸公司更傾向於在香港證券交易所上市。而且重視中國內地市場的跨國公司也常將亞太區域總部放在香港。

開放、穩定、依託中國內地一向是香港的優勢,而當優勢不再,資本與金錢勢必會流入更為安全的地方。

經濟學人稱:不管你從何角度來看香港目前的情況,是正義的抗爭還是肆意的暴亂,世上有個地方卻因此而悶聲發大財。

這個地方就是亞洲另一個以華人人口為主、同樣是個金融、商貿以及航運中心的新加坡。

新加坡就這麼輕鬆「躺贏」了嗎? 事情遠遠沒有那麼簡單。

03. 新加坡取代香港了嗎?

從第27期「全球金融中心指數」(GFCI 27)報告中來看,新加坡確實「超越」了香港,因為新加坡的排名確實在香港之前。

不過,只是「超越」。

「超越」之外,依然有三點問題不容忽視:

第一,雖說超越了香港,但新加坡的全球金融中心指數排名其實是比去年下降了一名的。(這個跟疫情不無關係)

第二,新加坡與香港的評分之差只有一份,新加坡的優勢其實非常微弱。

第三,新加坡在亞洲金融中心中只排第三,它的上面還有東京與上海。

這三點,都決定了新加坡一時半會兒還坐不穩這個亞洲金融中心的位置。

主要說說第二點和第三點。

過去半年多來,全球經濟貿易局勢動盪,加上香港社會事件頻發,地緣不穩定連帶影響到經濟增長,金融同樣難穩。

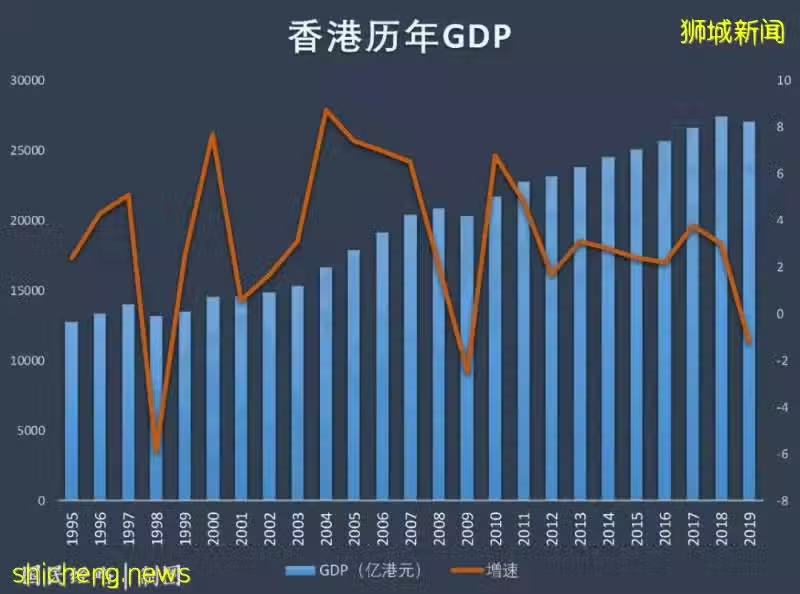

數據顯示,2019年香港GDP相比去年下降1.2%,這是自2009年以來首次出現年度負增長。

疫情來襲,作為世界最重要的國際航運中心、航空中心和貿易中心,香港遭遇的衝擊遠比一般城市更嚴重,2020年的經濟形勢更加不樂觀。

但是,這卻並不意味著香港亞洲金融中心地位的衰落。

事實上,香港的金融實力在亞洲仍舊首屈一指。無論是基礎設施、營商環境還是金融發展水平,都位居全球前列。而且香港依舊是全球首屈一指的人民幣離岸中心。

未來,香港如果尋回社會安定、法治公平和大陸的支持,儘快恢復穩定、開放的狀態,重新登頂亞洲金融中心也未可知。

香港的餘威猶在,與此同時,新加坡在成為亞洲金融中心的路上,也有強敵環伺,後起之秀的上海就是個中典型。

其實,自2013年3月(GFCI13)開始,上海與全球金融中心排名第四的新加坡的差距就在逐漸縮小,終於在2020年迎頭趕上,來了一個漂亮的反超。

從圖片上也可以很直觀地看出,上海與新加坡相比,起點雖低,進步卻更快。

這也側面反應了上海在金融市場、機構、開放、改革創新等各方面所取得的成績。

隨著2020年開始,中國進入金融全面開放之年,上海也從中獲益。

有觀察人士稱,香港和新加坡不斷競爭,但可能未來花落第三者。趁兩城都不注意的時候,上海可能已經突然崛起。如果中國推出超常政策放寬限制,上海或許是兩城應該共同擔憂的競爭者。

再說回新加坡自身。從GFCI 27競爭力指標上看,新加坡要想「取代」香港成為金融中心,更需要在人力資本方面下功夫。

新加坡其實早在1965年建國時便提出了「人才立國,精英治國」的國家戰略。

近10年中,教育部每年教育經費投入在GDP中都占3.5%以上,其預算開支一直約占政府總開支的20%左右,僅次於國防,比韓國、日本、英國和美國都高。

基礎條件這麼好的人力資本,怎麼反而成了新加坡的「後腿」呢?