新加坡的勞明達街(Lavender Street,規範前譯為勞明拉街)是一條有趣的歷史老街。根據吳鴻彥的《新加坡街名由來》一書和檔案局的資料,街道是在1858年3月8日被正式命名的。當時那一帶主要是華人的菜園區,而用作肥料的糞便和腐爛農作物發出的味道,使得那地區臭氣熏天。於是才有人提議用「薰衣草」(Lavender)來為街道命名做為諷刺,還居然被市政局接受了,所以該路才有了這個「香名」。1864年加冷煤氣在那裡設廠後,大家都俗稱那裡為「火城」。

到了20世紀40年代,隨著新加坡各方面的快速發展,實龍崗和勞明達街一帶的交通日趨繁忙,勞明達街已發展成連接加冷和實龍崗之間的交通要道。當時大家都把大街與加冷路之間的交叉路口,稱為「火城十字路」。在有纜電車穿行的年代,電車在火城十字路還得靠勞工把電纜納入到另一軌道才能轉彎繼續行程。如果翻查當時的報章,常會看到火城十字路交通意外的報導,除了交通警長呼籲駕車者要注意安全,甚至立法議員也向議會要求改善交通。

▲1948年的「火城十字路」(圖源:國家檔案局)

▲勞明達街的幽谷音樂劇社(圖源:國家檔案局)

幽谷音樂劇社

廣東平縣商人胡炳榮和一班對粵曲有濃厚興趣的朋友,於1936年在勞明達街46A設立了一間音樂社,為熱愛粵曲的居民,在這繁忙的火城十字路,提供了一個健康娛樂的幽谷。這個在鬧市的粵曲幽谷就是「幽谷音樂社」了。30年代民眾的娛樂生活簡單,幽谷就是會員在工余和茶餘飯後喝茶、談天、打麻將和聽、唱粵曲的地方。4年後因為對粵劇有興趣的會員增加了,音樂社於是改名為「幽谷音樂劇社」,活動從唱粵曲提升到演粵劇。據悉當時的勞明達街每年都有做九天的酬神大戲,粵、潮、福建劇各三天,吸引了全島各地的居民到來看戲,非常熱鬧。幽谷音樂劇社每年的周年慶也組織會員「交功課」演大戲,在粵劇界非常活躍。

▲幽谷創社主席胡炳榮

根據胡炳榮的回憶,早年在那一帶還有其他樂社如「悠揚」和「銀月」等,所以在火城十字路可以說是「夜夜笙歌」。幽谷音樂劇社的創社宗旨是研究粵劇音樂戲劇,發展健康文娛和參與社會福利工作,所以劇社非常積極參與慈善演出,常為各慈善團體籌募捐款。除了社員間的互相觀摩學習,劇社也常請粵劇界前輩指導學員。早期社員還常常參與「麗的呼聲」的《社團粵曲》演唱節目以及新加坡廣播電台的粵曲播放節目。幽谷音樂劇社在1970年被邀請上電視首演粵劇《紫金釵》,一時傳為佳話,當時的《南洋商報》還特別為此寫了一篇評論。

1975是幽谷音樂社的一個小分水嶺,胡炳榮創社主席卸下重任,把主席棒子交給了胡華亨,他們還邀請到我國當時的副總理吳慶瑞博士當名譽顧問。也趁著劇社這次的39周年慶,推出了幾項「新嘗試」。首先是首次在社慶不演極受歡迎的袍甲武打戲,而是演特考演技的倫理劇《鴛鴦淚》。跟著是反串《六國大封相》,也就是說六國元帥全由花旦反串,而推正車、過場車和羅傘架等的花旦則由小生反串,顛倒乾坤,挑戰角色功架!劇社也首次為這個特別的演出印刷了紀念特刊,還請到「講古大師」李大傻先生在劇里先後飾演兩個角色。

▲《鴛鴦淚》里飾演兩個角色的李大傻(圖源:國家檔案局)

劇社主席胡華亨

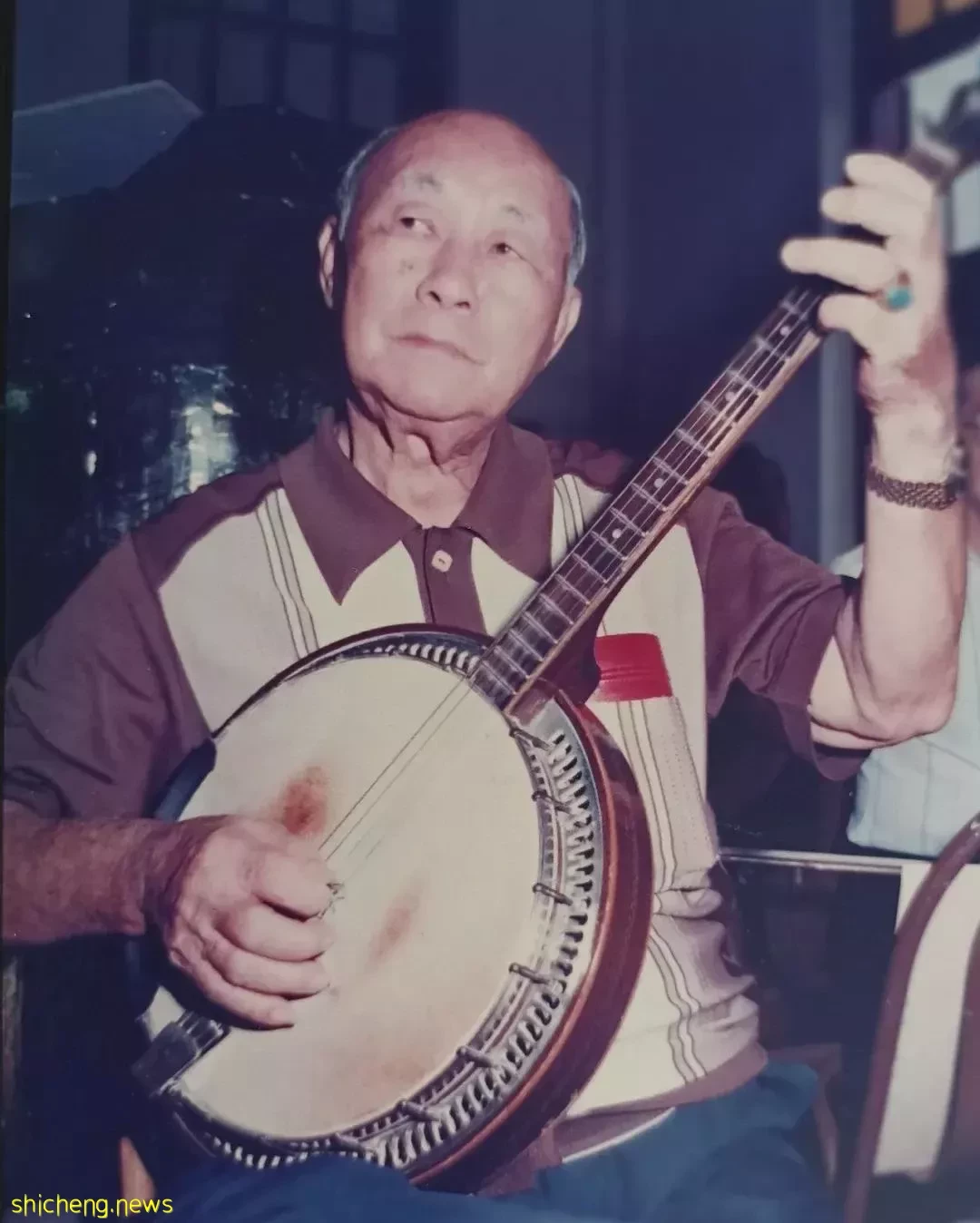

胡華亨是文友行油廠(主要產品是「555清香油」)的廠長,他和家人就住在勞明達街工廠的宿舍里,距離火城十字路非常近。胡華亨對粵劇表演和樂器演奏都有極濃厚的興趣和心得,一有空就會去音樂社。他是文武生,到了後期則演「鬚生」,也就是在台上扮演中年以上的男子,演戲時要戴上所謂的「髯口」(假鬍鬚),特別注重唱功。胡華亨帶領幽谷音樂劇社近入了80年代,過後也一直留在社裡,繼續參與樂隊和舞台表演。

▲胡華亨對粵劇表演和樂器演奏都有濃厚興趣和心得

▲胡華亨演戲時在台上扮演「鬚生」

幽谷淡出粵劇界

從80年代開始,劇社的粵劇活動漸漸減少。1984年於維多利亞劇院,為新加坡痙攣兒童協會籌款演出了劇情扣人心弦、娛樂性高的粵劇《八寶公主》後,在報章上就很少看到劇社的活動訊息了。反倒是劇社的體育活動略有斬獲,它的桌球隊在1988年戰勝報業控股俱樂部贏得了「王邦文宿將杯」。幽谷音樂劇社到了2003年還仍然設有音樂和劇務部,不過沒聽到或看到其有關粵劇的活動了。

業餘粵劇的傳承

胡華亨的女兒胡慧芳從小就愛跟著奶奶到新世界遊樂場看廣東大戲,耳濡目染之下也對粵劇產生了興趣,就吵著爸爸教唱戲。因為父親是文武生,不像花旦那樣要飆「假音」唱「子喉」,所以就教她唱男生的「平喉」,無意中就定下了日後她成為文武生的基礎。胡慧芳父女都用功好學,當時有份叫《真欄日報》的香港娛樂報紙,常常登載一些粵曲曲譜,那是比工尺譜更加簡略的文字譜,父女就把它們剪下來收藏,當成自學的工具書。幽谷音樂劇社還常安排胡慧芳到「麗的呼聲」和廣播電台的粵曲節目演唱。一有機會,他們還會父女同台演出,這都為胡慧芳提供了寶貴的上台經驗。

▲業餘女文武生胡慧芳老師

▲胡華亨、胡慧芳父女同台演出

胡慧芳在婚後「息演」了10年,重新歸隊業餘粵劇表演後,她積極參與南順會館和岡州會館的演出,多年來的無償演出不下300場。胡慧芳於2004年在維多利亞劇場舉辦了《舞台春秋四十年》的真情專場之夜,是她做為業餘演出40年的一個里程碑。除了不斷拜師,增強學習和積極參與演出外,胡慧芳也從2007年開始,在岡州會館和星洲梁氏總會同時開設了三個粵曲教唱班,開始為推廣國人的粵劇學習努力。

一直以來,胡慧芳也曾多次隨團到國外義演,除了德國西柏林的國際藝術節,也參加了三屆的廣州羊城國際粵劇節的演出。

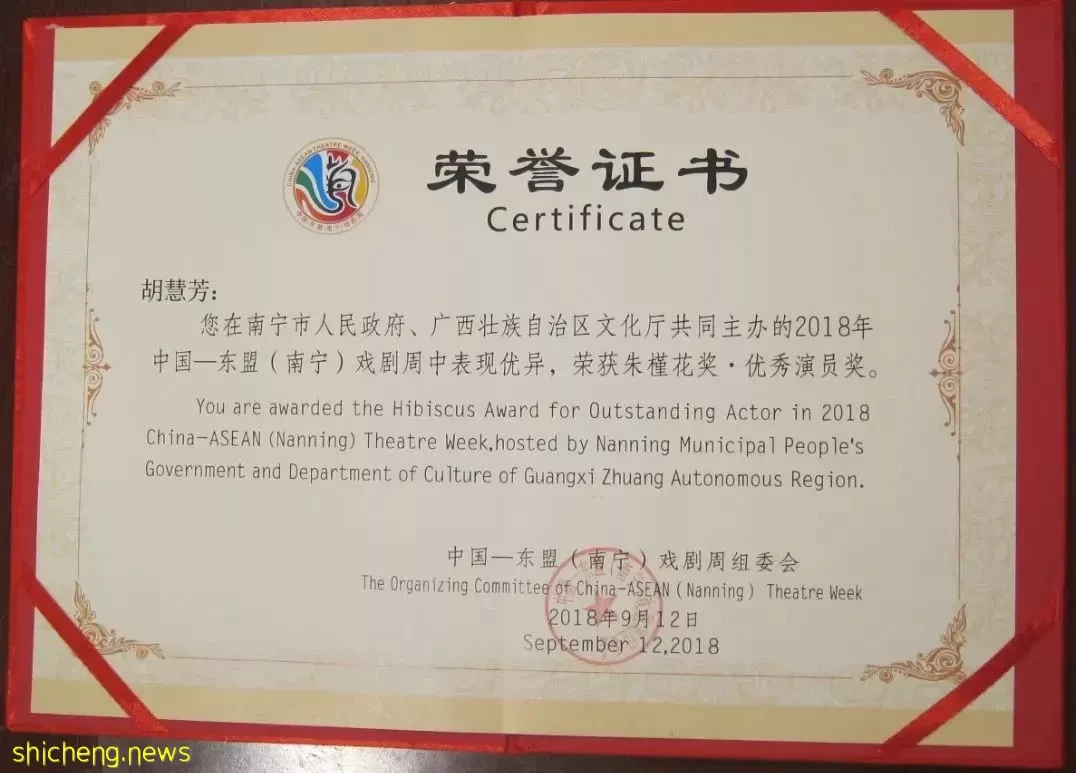

▲2018年南寧參演紀念照

2017年,她以國聲音樂社藝術總監以及星洲梁氏總會曲藝顧問的身份,整合三個教唱班為一體,繼續在梁氏總會開班教唱。2018年受中國廣西南寧文化廳的邀請,她帶領眾學生到南寧參加「中國——東協戲劇周」,參與了東協(東協)各國團體的演出。難能可貴的是在演出過後,胡慧芳獲頒2018年中國——東協戲劇周「朱槿花·優秀演員」獎,對新加坡一個業餘戲劇演員來說,可算是一個殊榮。胡慧芳目前已是國聲音樂社的副社長兼藝術總監,星洲梁氏總會的曲藝顧問,以及岡州會館的名譽理事。

▲中國——東協戲劇周「朱槿花·優秀演員」獎

結語

韶華荏苒,火城十字老街在164年來已換了幾次新貌,早已今非昔比。幽谷音樂劇社的創立也已是86年前的往事了。粵劇早在150多年前就跟著移民到了新加坡,這裡還曾經有過「粵劇第二故鄉」的美譽。可惜隨著時代潮流,粵劇也和其他地方戲劇一樣慢慢走入歷史。幸好目前還是有很多粵劇的「鐵粉」和業餘的表演者,在不同的樂社、聯絡所、會館和民間組織里孜孜不倦,默默耕耘和傳承著粵劇文化。

(作者為本地電子工程師)