無家可歸露宿街頭者。(聯合晚報)

作者 侯佩瑜

在公共場所看到需要被幫助的露宿者和拾荒者等弱勢群體,你會怎麼做? 我們經常會在社交媒體平台上看到網民PO出這類照片。

本地義工和社工告訴《海峽時報》, 國人在未經他人同意的情況下,在社交媒體上上載有關弱勢群體的照片或信息時,應三思而後行。因為這麼做,有可能會讓他們感到不安,帶來不必要的壓力。

社會服務中心的經理希蒂(譯音)就以過往處理過的個案舉例說, 這些社交媒體帖子可能會影響露宿者與家人和僱主的關係。有時信息還是錯誤的,而且把相當私人的信息公開,會給他們帶來困擾,別人或許會以異樣的目光看待他們。 日前,國會上也談到這個問題。

教育部兼社會及家庭發展部政務部長孫雪玲指出, 當你上傳一段視頻或一張照片時,除了可能會侵犯弱勢群體的隱私和保密性外,也可能給他們帶來不必要的關注。

社會及家庭發展部(簡稱:MSF)發言人表示, 當局明白公眾在社交媒體發貼文,目的是為了提高關注或為個人尋求幫助。正確的做法,應該是轉介這些弱勢群體到MSF。MSF承諾會與其合作夥伴協調為他們提供支持,並確保他們得到必要的援助。

天主教福利協會收容所的項目經理蒙特羅指出, 重要的是,在提供幫助之前,要和露宿者建立友誼,了解他們的情況。

(聯合早報)

聽了社工、義工以及MSF等各方的意見,其實問題就在於「未經當事人同意」。

如果公眾在拍照前,不妨先花點時間向當事人了解需要幫助的事宜。如果對方不介意把自己的情況在網上公開來得到幫助,才放上網。公眾在上載照片前,也可以為當事人的臉打上馬賽克,保護好他們的隱私。

以這樣的方式來尋求幫助,有何不可?

雖說政府機構有資源、有網絡、有組織,由他們來為弱勢群體提供長期的幫助最合適不過,但也不能低估民眾的力量。

譬如,有需要人士急需一張床褥、一些生活用品等。如果將這些訴求轉介到相關政府機構,那些機構就必須申請動用公款/捐款。要等一切批下來,也許需要好幾天。但如果把這些訴求放到網上,當天一定就能解決。

就像本地的自願組織「讓希望活下去」,創辦人潘迎芬一旦需要集資集物,都會發上萬能的社交媒體上一呼百應。

相信紅螞蟻不必列出成功的眾籌案例,蟻粉們肯定都很清楚網民萬眾一心,可以產生多大的力量。

所以說,自媒體時代人人成公民記者,與其一味的「鼓勵」大家不要把這些個案發上網,不如有系統地教育國人尊重他人的隱私,先徵求同意了才拍照?同時鼓勵國人主動去關心弱勢群體、真心誠懇地和他們聊天,了解他們的需求,藉此來培養國人的同理心,豈不是一舉兩得?

各政府機構和社工是不是也可以將這些網絡貼文作為額外的渠道,去發現那些「漏網之魚」的個案?畢竟什麼都管的政府,也有手伸不到的地方。

紅螞蟻想起在紙媒工作時,不時有公眾撥打熱線,告知我們有關露宿者和收破爛者的故事,希望幫助他們但不知要找哪個機構。他們相信通過媒體的報道,可以加快這些人被幫助的機會。

我們自然會到現場了解情況。的確有些當事人會嫌棄該讀者多管閒事婉拒採訪,但也有不少人真的需要幫助,卻不知從何求助,後來通過媒體得到相關援助。

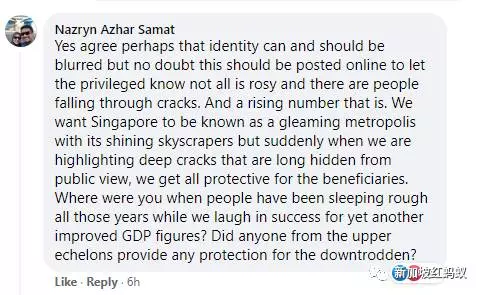

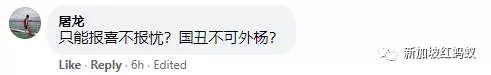

有網民同意當事人的照片應該打上馬賽克,但不應該阻止這類真人真事發布在網上。這麼做可以讓比較富有、較幸運的國人知道,並非一切都是美好的。社會上還有不被注意到的弱勢群體,他們隱藏在夾縫中,需要大家去關注。

也有不少網友指出,如果公眾不在網上分享這類弱勢群體的故事,或許大家就只看某機構、某團體幫助了誰、送了些什麼,這些光鮮的一面。

當然,若把弱勢群體的照片或信息上載到社交媒體上,是為了個人目的,如騙別人按贊,增加人氣等,這種行為的確需要遏制。

當事人也不應利用輿論的壓力、網民的同情心去騙取自己不需要的資助。