新加坡最後一家民歌餐廳愛琴海即將在下個月結束營業,令華語社群不少人感到惋惜。(聯合早報)

作者 沈廣業

新加坡最後一家民歌餐廳愛琴海即將在下個月結束營業,令華語社群不少人感到惋惜。

本地在高峰期曾經有好幾家民歌餐廳,這種沿襲自台灣的餐廳經營模式,是本地華語圈子一道獨特的風景。

很多捧場的客戶都是華文教育背景,兩個世代以來,聽著不同年代的年輕人現場演唱昔日今時的華語樂曲,無論歌藝如何,那一股濃濃的文化情懷都要現場參與者才能體會。

(聯合早報)

餐廳經營者坦言多年來都靠著熱忱在撐持,已經入不敷出很久了。比較年輕的客層難以為繼,新冠疫情更是雪上加霜,於是決定來到一個終點。

這幾乎是新加坡從事屬於文化藝術事業者的共同困境。無論是開華文書店、出版華文書或其他華族藝術也一樣。

長期支持的客戶年紀漸漸增長,興趣和支持的熱情減弱;年輕一代消費者卻因為選擇更多,對華文文化的熱忱不如年長者,支持度也就有限。

而商業性質的生意,從租金、薪金到水電,什麼都是錢。營業收入能維持已經屬於幸運,能每個月都有盈利,更是像每個月中獎一樣。

早期沒有手機也沒有那麼多電子娛樂,華文文化或娛樂事業還比較容易做的時候,其實有過興盛的時代。從通俗的歌劇院到文青味道濃厚的民歌餐廳,人滿為患不是罕見的事。

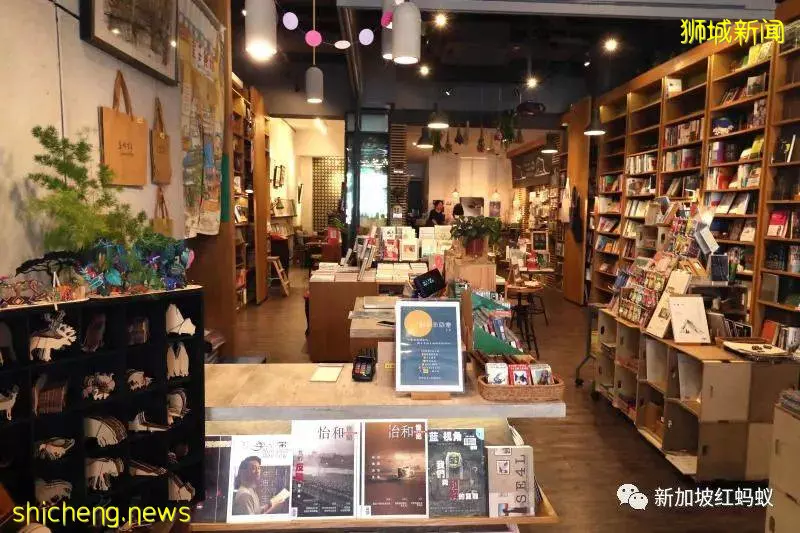

現在到能書店看書的人越來越少了。圖為位於武吉巴梳的「草根書室」。(聯合早報)

即使是華文書店,也曾有過輝煌的歲月。但是用俗話來說,那是咸豐年間的事了,今天的局面,網際網路和智慧型手機帶來的改變最大,倒不完全是語文的問題。

最近,兩個被李總理控告誹謗的人都通過眾籌的方式,在短時間內解決了財務問題。於是我在想,文化事業如果也通過眾籌的方式來經營,是不是也可行?

當然會產生的問題是:無論民歌餐廳還是書店,生意畢竟是生意,眾籌來的錢要如何計算股權?要如何不受制於支持者,維持經營者本身的自主性?

這問題應該不難解決。

首先,如果我的理解沒錯,法律沒有規定企業經營資金不能通過公眾小額籌集。

眾籌示意圖。(聯合早報)

如果是這樣,只要集資者將條款定明,資金來源用於什麼用途,捐款者不能過問企業的經營方式和情況,諸如此類,應該就不會產生權利義務上的誤會和糾紛。

其次,經營者需要考慮的反倒是,自己經營的事業,無論是民歌餐廳還是書店,真要走出這一步,能得到多少群眾的支持。這是最嚴酷的事實。

群眾在支持特定人物的特定事件時,往往是基於一時的需要而解囊相助,多是一次過。

但是經營一盤生意,需要的是長期的運轉,資金不能中斷,也就是說願意慷慨解囊的群眾人數必須很多,才能確保資金源源不絕。

抑或是其中有幾個財力雄厚又熱愛那一盤生意的善長仁翁,同樣樂意長期資助。在這種情況下,眾籌就可以有一定的還魂續命效果。

眾籌示意圖。(網際網路)

然而,這情況必須是這盤生意本身以及經營者對社會大眾或是特定人群具有相當的吸引力。其經營理念與手法能得到人們由衷的支持,在經過一番良好的宣傳故事加以遊說下,可以讓人慷慨解囊,為一番文化事業共同出力。

大家不要忘記,60幾年前,南洋大學的興辦就是眾籌成功的一個最佳範例。

雖然陳六使和福建會館是整個故事的關鍵,但是廣大的群眾才是南洋大學終於成就一番事業的堅實背景。

沒有了那一大群的三輪車夫、小販、司機、清潔工、舞女、工人,南洋大學的歷史就談不上轟轟烈烈,永垂不朽。

而使它可以如此波瀾壯闊的,正是一整個南洋華人社會的子弟需要在地升學這一個「民族渴望自立自強」的故事。因為這番可歌可泣的訴求,無需多言就足以感動全社會,催化了哪怕目不識丁的下層百姓,眾籌才達到一個空前絕後的成績。

南洋大學。(南洋大學校友會官網)

當然,今天本地的文化事業不可能再有南洋大學那種規模。不過一些看起來是小生意的文化事業,尤其是母語相關的弱勢者,其存在感卻值得重視。

但是因為沒有足夠豐富的敘述和面向社會的訴求,母語文化事業往往被冷落成少數人的同溫空間。整個社會沒有被普遍告知、提醒其意涵,也就沒有機會深入思考母語文化事業在社會中的角色、意義與必要性。

這其中當然也牽涉到經營者的思維無法突破,這究竟僅僅是自己的一盤生意,還是與社會大眾有關的事?

疫情前在位於橋北路的「城市書房」舉行的文化對談會。本地作家流蘇(左)與柯思仁(中)和讀者分享何為散文的知與趣。(聯合早報)

或者這其實先是一盤生意,做著做著就有了文化內涵,也就和社會大眾有關,這時候能不能考慮讓社會大眾也從資金面介入生意,以便減輕經營者的負擔?

經營者要如何確保與社會大眾互信?願意不願意把一盤生意做成具備社會企業性質的東西?甚至探討更多的可能性,以便繼續維持一個有點歷史更具備一點文化內涵的社會風景?

很多人說新加坡人不習慣思考。但如果本地完全變成某種語文的文化沙漠,例如沒有了書店、沒有了單純可以母語享受文化或者娛樂的聚落場合,本地人還是不去思考「那有什麼關係」,的確是個問題。

不過在那之前,至少本地企業應該給這個社會有機會思考「要不要用某種方式支持某個文化企業」這個問題。

新加坡絕大多數人都拿得出一些多餘的錢,但值得支持的故事在哪裡?