廣惠肇碧山亭文物館在2022年9月正式入藏了一大批(地上地下共計1486件)武吉布朗(Bukit Brown俗稱咖啡山)的出土墓葬實物,搶救保留了早期南來華人移民的珍貴歷史,這是極具歷史和文化意義的功德之舉。眾所周知,武吉布朗是福建閩籍先人的墳山,但是我們將這眾多出土墓葬文物的來源,定位為「早期南來華人移民」,而不是狹義、局限的福建閩籍墓葬文物。

▲學者們在觀看討論墓葬文物。左起:關汝經、梁勇、庾濰誠、潘金娜

第一個原因,武吉布朗的墓主大多數是福建閩籍先人,但不全都是。據筆者所見,有廣東新會、大埔、瓊州文昌等等非閩籍墓主。即使這只是極少數之例,但如果我們一竿子把武吉布朗出土墓葬實物定位為福建人的遺物,也有失偏頗。

第二個原因,隨著時代發展變遷,現今華人尤其年輕的新生一代對所謂的「祖籍」劃分觀念很可能已經非常淡薄[1]。這些新生代即使能口操不同籍貫方言,但筆者相信大家頭腦里也很難會有因籍貫而對立衝突的情況出現。因此,我們沒有必要刻意把武吉布朗的墓葬遺物劃等號就是福建人遺物。就現今時代來說,我們把格局放大,將武吉布朗的墓主定位為「早期南來華人移民」(含不同籍貫)則更有利我們塑造新加坡歸屬感。

第三個原因,如果我們小格局地把武吉布朗的墓葬遺物歸定福建人,勢必引發連串(甚至內部)爭論不休的話題。譬如:我們廣惠肇碧山亭(文物館)是廣東人的組織,為什麼收福建人東西?為什麼不是政府來做?為什麼去收那些要扔進大海的廢物回來?我們文物館應集中研究自己廣東的地方文化,收福建人的東西會讓我們的文物館「不完美」……諸如此類的爭論會喋喋不休。

因此,筆者將這大批武吉布朗來源的墓葬文物定位作「早期南來華人移民」遺物,既搶救保留了早期華人歷史文物,又用實物展示予年輕一代認識和了解先民篳路藍縷的艱辛歷史。另外,我們把格局放大,兼容並蓄收入不同籍貫先民的遺物,從行動上實際打破籍貫藩離。所有這些,豈不是美事和大功德嗎?

事件背景

新加坡政府在2012、2013年左右開始在武吉布朗(Bukit Brown咖啡山)征路擴建,受影響的墳瑩碑墓約計三四千座。這個消息我早在報章上陸續讀到,也看到一些民間人士或組織籲請保留古舊歷史遺蹟等等的新聞。直到2021年我作為花縣會館代表,出任廣惠肇碧山亭公所(廣東16會館總組織)的監事、文物館委副主任。在這個機緣之下,我偶然在會議上聽聞:有關當局有意委託碧山亭文物來收納咖啡山這大批出土陪葬品和文物。遺產局歡迎我們前往考察。

作為歷史學訓練出身的我,頓時驚覺這事決不宜輕怠。一來,在新加坡這些華人土葬已在1979年左右被禁止。因此,墓葬出土文物肯定是「不可再生」的寶貝資源。二來,這些土葬出土的墳碑等等實物,具體反映了早期華人南來移民的歷史,既是實物證據又是歷史資料;三來,碧山亭文物館自2018年開館以來,已初具規模。在這種種背景以及機緣巧合之下,我作為文物館委副主任,很直覺地認為搶救咖啡山出土文物就是我們碧山亭人士,甚至也可以說是這一代人責無旁貸的文化使命。如果用《易經》的話來說,這就是「天時」(墓葬文物出土的契機)、「地利」(碧山亭公所已設立文物館,碧山亭位置就在咖啡山附近),「人和」(等待我們去搶救收留)。

退一步講,既可以給碧山亭公所文物館增添新藏品,又可以給後來人保留歷史文化,不正是美事嗎!事不宜遲。在各方協調、配合、牽線下,我和文物館委主任關汝經速速安排前往羅尼路的臨時倉庫揀選和確定這大批出土陪葬品。

尤其重要一點是,由於時間迫切性,這大批無後人招領的文物就要送去填海。如果文物館不行動,這些文物可以說永不復生了!我與文物館關汝經主任從得知消息起,前後7個月花了10次(每次3到4個小時)面對面揀選文物。文物館面對諸多挑戰,例如:內部對是否入收的異見、經費、運輸、空間,與文物館原有主題是否協調、以及文物的儲藏保管到展出的責任,等等一系列的難題。

入收文物館的墓葬文物(地下)類別

廣惠肇碧山亭文物館入藏的這批「早期南來華人移民」墓葬文物,涵蓋地上地下葬品,共計1486件。這個數量是非常可觀的。但是,這也僅僅可以用「吉光片羽」(指殘存的珍貴文物)來概括最後這大批入藏的文物。關汝經和我意識到,每一件文物都有它不一樣的歷史故事,而且無價珍貴。但礙於文物館的空間限制,我們揀選文物難免要有一些標準:一,重複的儘可能不收;二,破損多或修復難的不收;三,很一般或很常見的(譬如鈕扣)不收;四,實在無法辨識的不收。

▲關汝經(文物館主任)與庾濰誠在揀選墓葬文物入藏碧山亭文物館

經過前後共十次的揀選篩選,最終文物館確訂以下入藏名單和數量。這裡只討論「地下」出土類的文物(「地上」的墓葬文物另文再議)。為方便說明,以下筆者按墓主身體裝飾品(從頭到腳)、生活用品類、陪葬品類、嬰兒用品作歸類。

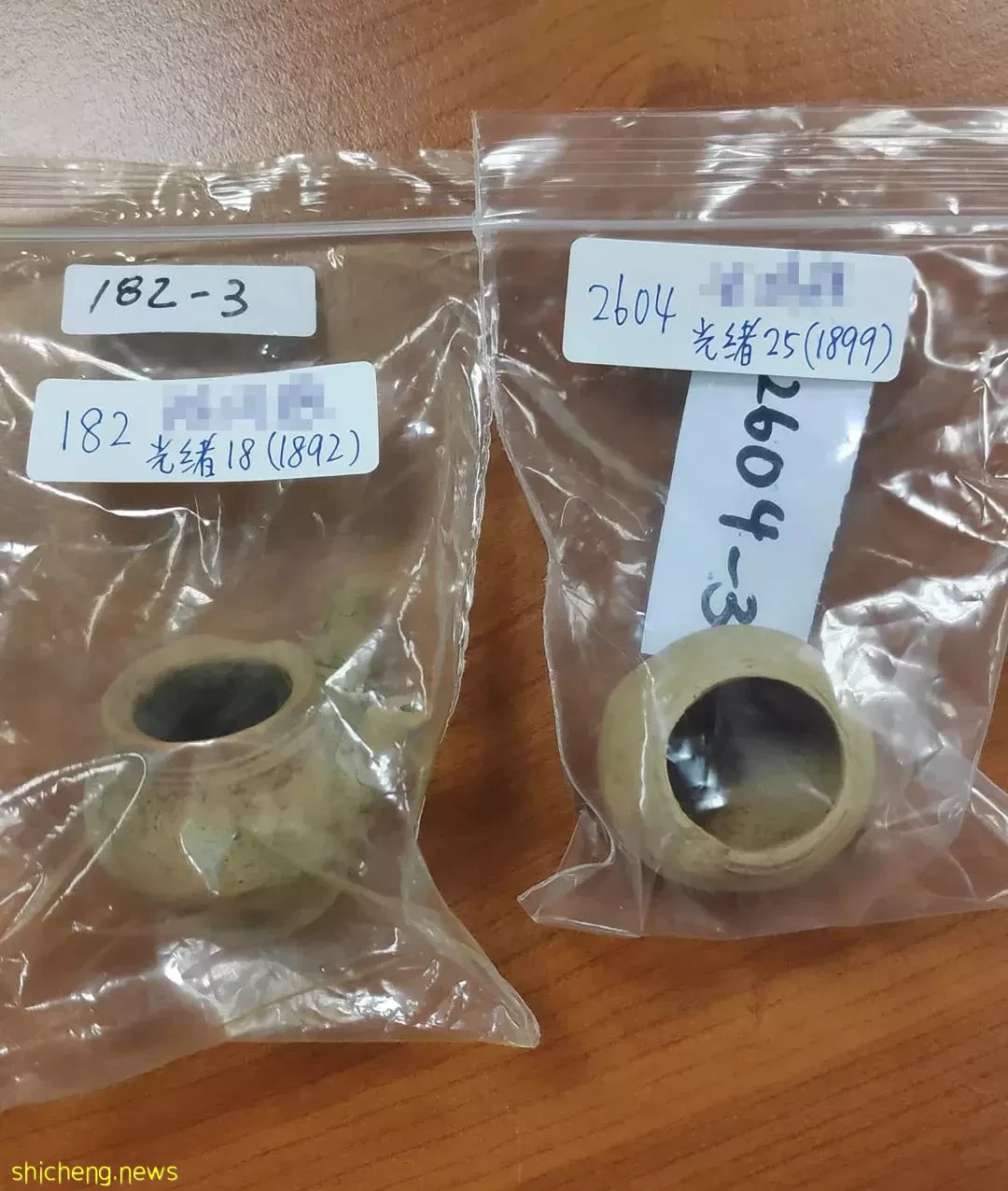

文物館入藏的「早期南來華人移民」墓葬(地下)文物,合計1402件。而且這個數量的文物並不是原先挖掘出土的全貌,只是揀選後的入藏清單。根據以上清單和歸類,我們大致可以得出以下訊息:

第一,這些「早期南來華人移民」墓主很注重百年仙游以後,把生前的貼身裝飾品、生活日用品又或者一些適合陪葬的物品做陪葬。

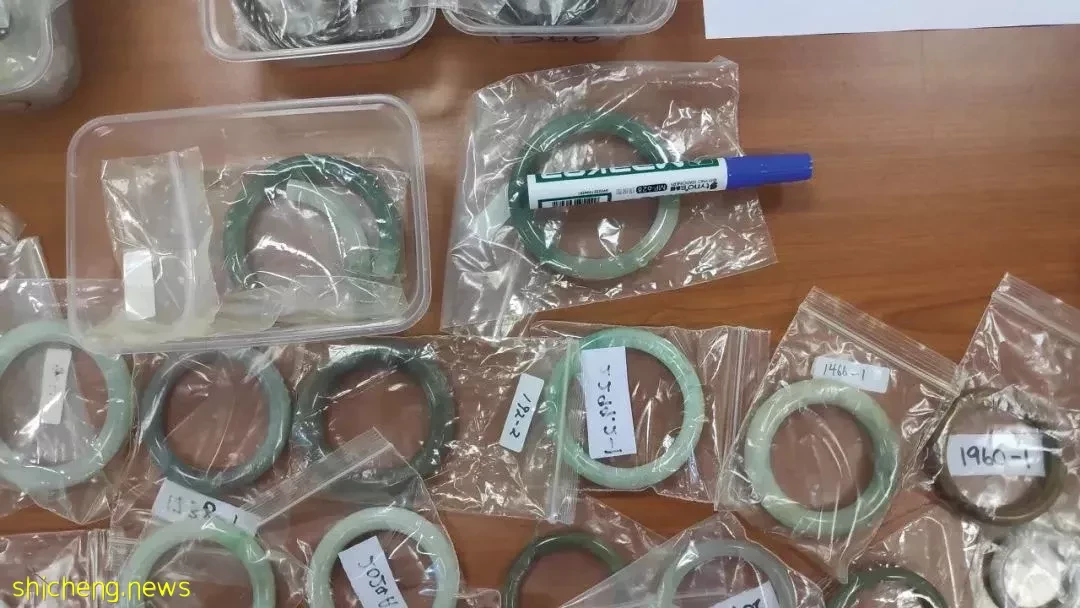

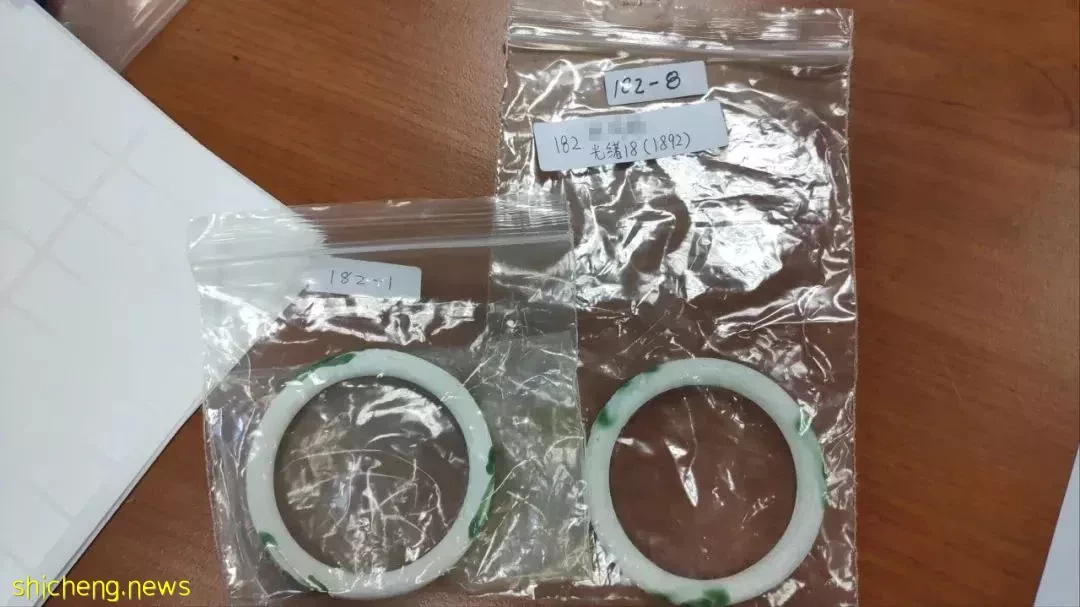

第二,各類陪葬品當中,墓主生活用品頗多,也極少見價值貴重的物品。可能較值錢的,就是些金牙、玉制或銅製手鐲、髮飾插件等等。

第三,從各類陪葬品種類看出極大部分墓主的身份應該是平民百姓階層,未見什麼大戶人家或達官貴人的奢侈厚葬品。

第四,墓主的身份範圍涵蓋男女性別以及嬰兒。

總而言之,廣惠肇碧山亭文物館入藏的這批不同種類陪葬品,從實物角度直接反映「早期南來華人移民」的日常生活概況。這眾多墓葬實物提供我們直觀而又豐富的認識。

文物館入藏「早期南來華人移民」遺物的意義

▲碧山亭文物館入藏的部分百年古翡翠玉鐲(尚有數量眾多的銅手鐲等墓葬文物)

筆者認為,廣惠肇碧山亭文物館有幸入藏這麼大批「早期南來華人移民」遺物,所做的努力是不會白費的。歸納來說,具有以下長遠的意義:

第一,搶救保留「早期南來華人移民」歷史。自2012年左右開始新修羅尼高速大道,而開挖受影響的墳塋墓葬近4000座。這大批無後人招領的墓葬文物寄存臨時倉庫至今也有近10年時間。隨著羅尼高速大路竣工開通,這大批墓葬文物因無後人招領正準備送往填海。因此,文物館及時出手截留搶救,或十而存其一,但已是盡一館有限之力保留「早期南來華人移民」歷史而努力。自此以後,有興趣本土華族歷史的人士可以隨時蒞臨文物館親眼目睹早期南來華人移民的墓葬實物。

▲保存完好的成對古翡翠玉鐲(下限年代:清光緒十八年1892)

第二,豐富文物館藏,大大彌補現有文物館的連貫主題。廣惠肇碧山亭文物館自2018年開館,主題是圍繞廣惠肇籍貫人士的文化而立館。但坦白說,廣惠肇籍貫人士的墓葬群在1978封山改建城鎮(也就是現在的碧山鎮)以後,並沒有保留任何墓葬品(僅存一副小陶瓷棺)。當年碧山亭封山清山,可能沒有像這今天這樣細緻入檔登記每一件出土葬品,因而出土的任何墓葬品也不明去向。而今,武吉布朗開挖,從立編號、拍照存檔、逐件登記出土葬品等等一條龍地做了詳細記錄。因此,現在大批墓葬文物入藏文物館,正彌補了文物館在「早期南來華人移民」部分的空白。可以想像,如今觀眾來到文物館首先從大格局看到「早期南來華人移民」墓葬實物和歷史,然後緊接著轉到特定籍貫的廣惠肇先民墓葬和生活文化歷史,正好從大到小地串聯起來,完整展示華人開拓新加坡的艱苦歷史。

▲碧山亭文物館入藏了這類墓葬陶製品近800件。此陶製品下限年代在清光緒時期,距今130年

第三,塑造新加坡人(尤其華人族群)的本土歸屬感以及文化認同感。墓葬文物是不可再生資源,尤其在新加坡本地已禁止土葬的今天,搶救保留墓葬實物就是培養和塑造族群、國家的文化認同最好方式之一。新加坡共和國1965年成立迄今也只是近六十年歷史,但早期南來華人落足新加坡的歷史遠遠可以溯源到清道光皇帝鴉片戰爭的兩百年前。因此,文物館入藏這大批文物正好可以銜接華人南來的歷史,培養所有人對新加坡的認同和歸屬感。

第四,展示早期南來華人移民的開荒創業的艱苦精神。上面提到和曾歸類,文物館入藏的這大批「早期南來華人移民」墓葬(地下)文物,極少見價值貴重的物品。我覺得,這恰恰透露和說明一個重要訊息,就是這大多數墓主是早期移民南來的平民百姓的中下階層。他們胼手胝足,苦拼生活,即使到了百年歸安,也僅僅一些隨身飾品和簡單的生活日用品作為最後陪伴。大家可以想一想,養生送死,人生最大事,有誰不希望在人生最後階段走得風風又光光?而今,文物館入藏這大批墓葬品,恰恰準確展示給我們(尤其年輕一輩):過去兩百年間南來的華人先輩究竟是如何的清貧和辛苦。這完全顛覆我們向來覺得墓葬文物必定「高大上」的錯覺。對我們今人來說,是一種最直觀的對比教育。

第五,打破不同方言籍貫群的隔閡界線。本文開頭提到,文物館入收的這大批墓葬實物源自武吉布朗福建閩籍先人墳山,這是事實。但是本文沒有刻意凸出福建閩籍,而是擴大和定位改用「早期南來華人移民」涵蓋以避免諸多聒噪。退一步說,即使我們仍舊沿用「福建閩籍」先民遺物,我認為也毋須引發任何不適。走過150年歷史的廣惠肇碧山亭,在今時今日以繼續堅守發揚和維護粵籍人士利益為己任,這毋庸置疑。而今,文物館傳承粵籍歷史文化同時,海納其它籍貫先民遺物和歷史,恰恰彰顯和打破不同方言群隔閡。我認為,籍貫差異最不應該成為華族族群撕裂的潛在因素。新加坡多元種族是我們引以為傲的特色之一,我們尚且能夠(也必須和應該)包容不同種族間的文化,奈何偏偏固步自封在自己華人族群之內再搞分化?因此,我堅信:文物館入藏「早期南來華人移民」(即使完全是福建閩籍先人)遺物,塑造新加坡人的共同記憶及歸屬感,才是我們正確的大格局和方向。

注釋:

[1]2022年8月6日《聯合早報》報道,新加坡出生的新生兒報生紙不再註明籍貫。

(作者為哲學博士、新加坡花縣會館副會長、廣惠肇碧山亭監事、文物館副主任)