亞太知識競爭力評價範圍

今天上午,浦江創新論壇發布了由上海市軟科學基地「上海交通大學知識競爭力與區域發展研究中心」研製的《2018亞太知識競爭力指數》。這是自2010年以來該排行榜的第九次發布。

今年,該指數首次新增中國的20個地區納入評價範圍,並發現不少中西部地區雖然排名靠後,但在知識經濟生產系統中的部分板塊仍不乏亮點。這說明,在過去九年中,中國中西部地區的知識經濟已得到相當幅度的提升。知識經濟的「中國板塊」在亞太地區正穩步隆升。

知識競爭力提升,中國新增20個地區參評

研製該排行榜的首席專家、上海交通大學安泰經濟與管理學院教授羅守貴介紹,根據與國際競爭力中心的約定,2017年之前的評價範圍包括亞太的33個地區。但從今年開始,為了給中國轉型升級以及知識競爭力發展提供一個參照系,他們將中國幾乎所有省級行政區都納入排行榜——除了澳門因數據缺失嚴重而無法納入評價範圍。

他說,整體上看,中國從中央到地方在轉變經濟發展方式方面形成了充分的共識,並在科技與教育投入方面形成持續而穩定的增長機制,這對提高生產要素的質量和形成新的經濟驅動力至關重要。過去四十年來,中國堅定的知識投入和技術積累正在發生從量變到質變的飛躍,未來四十年中國必將在亞太地區乃至世界知識競爭力版圖上占據越來越顯著的位置。

亞太知識競爭力指數2018

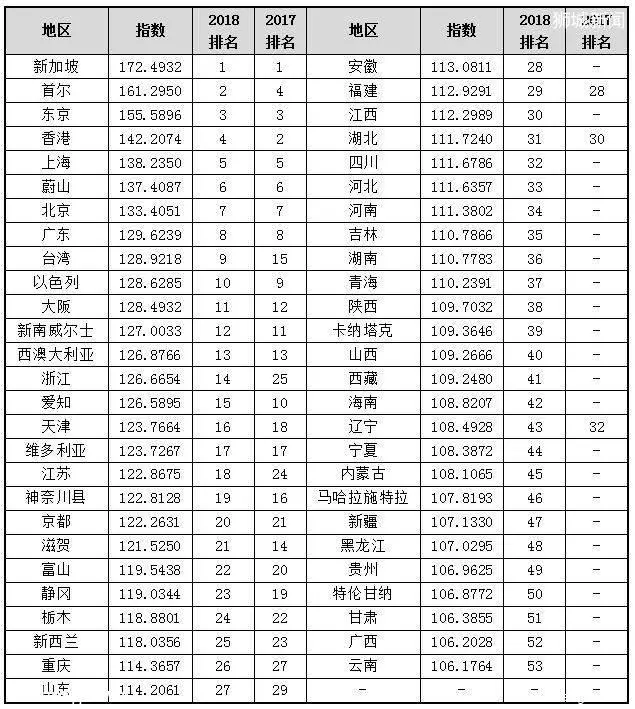

在今年的53個評價地區中,包括中國的33個地區、日本的9個地區、澳大利亞的3個地區、印度的3個地區、韓國的2個地區。另外,以色列、紐西蘭和新加坡3個較小的國家直接作為地區單元。

該指數對亞太參評地區用19項指標進行評估,綜合反映了各地區將知識資本轉化為經濟價值和居民財富的能力。新加坡今年蟬聯冠軍,韓國首爾和日本東京分別位居二三。第四到十位分別是中國香港、中國上海、韓國蔚山、中國北京、中國廣東、中國台灣、以色列。

我國中西部地區知識經濟正向高質量發展

今年的亞太知識競力排行榜上中國板塊整體表現非常突出:除了香港、上海、北京、廣東、台灣占據了前十席中的五席外,浙江、江蘇近年的知識競爭力大幅提升,分別上升了11位、6位,殺入前二十,與天津進入同一方陣。

這與近年來,在沿海經濟發達地區,諸多傳統產業被淘汰或轉移,知識密集型產業得到快速發展,知識經濟生產方式正在建立,是密不可分的。與去年相比,除了江浙兩省,天津、山東、重慶的知識競爭力排名均有上升。

在今年新入榜的中國省份中,雖然新進入的中西部地區排名比較靠後,但一些地區在知識經濟生產系統中的部分板塊不乏亮點。如西藏、雲南、安徽、河南、海南和貴州的經濟活動率均位於前十,甘肅和海南的就業水平分別位居第三和第六,西藏的初等和中等教育人均公共支出位居第六,表明這些後發地區也在積累知識經濟的生產要素,向著高質量發展轉變。

羅守貴說,值得注意的是,安徽的知識密集製造業就業強度位居第十,這與它所處的地理位置有關,納入長三角城市群之後,安徽還將更多得益於長三角的輻射,未來知識競爭力還將有更大的上升潛力。

繼人口年齡紅利之後,人口質量紅利正在形成

上海從2010年以來,知識競爭力排名從中區的19位,上升到了高區的第5位,並已連續六年穩定在前十的排名中。

羅守貴認為,這可以歸結為三方面原因:第一是近年來上海加大全球科創中心建設的力度,本年政府人均R&D投入排名第六,並已基本建成國內最完善的區域科技創新體系。第二,上海集聚了數量可觀的各類創新型人才,對海外人才的吸引力巨大,2013-2017年上海吸納的歸國留學人數占比在主要城市中始終高居35-40%。第三,上海的知識密集產業優勢明顯,其千人IT就業人數排名第二、千人汽車與機械工程就業人數排名第三位,顯示出經過多年產業結構轉型升級的努力,已經建立起了知識密集型產業的明顯優勢。

2018年3月LinkedIn發布的《中國海歸人才吸引力報告》:2013-2017年海歸人才在國內主要城市的就業情況

同時,由於多年持續在科技教育上的高投入,雖然上海人口年齡結構的紅利早已結束,但人口質量的紅利正在形成。羅守貴認為,這將是未來上海人力資源優勢持續的一大競爭力,但應注重吸引更多年輕的高校畢業生來滬、留滬,以保持已經形成的知識競爭力的良好生態。

作者:許琦敏

編輯:許琦敏

責任編輯:任荃

*文匯獨家稿件,轉載請註明出處。

轉載 自浦江創新論壇

文匯網