一些巴士業者說,他們旗下約5%到10%的巴士找不到司機。(海峽時報)

作者 王震宇

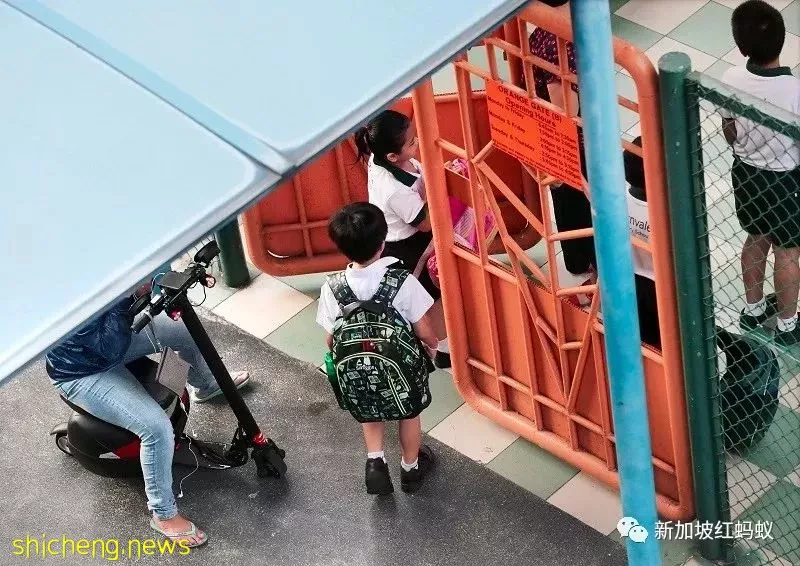

年中的學校假期晃眼而過,今天是新學期開學的第一天。

說起在新加坡念小學的回憶,除了在休息時間能和同學到食堂邊吃邊聊,紅螞蟻最懷念的,就是搭校車。

在抵達學校前,乘著迷你巴士在住家周圍「游車河」接同學上車,結識同校但不同班的的朋友,放學時因為各種原因未能準時下課,不得已追著校車跑......多年以後,這些都成了溫馨的回憶。

如今,仍有家長安排孩子乘坐校車,但校車卻供不應求,其中一大原因是請不到司機。

私召車公共巴士薪資福利更誘人

業界人士透露,私人巴士業雖然整體面臨司機短缺的挑戰,不過校車巴士業者人手不足的問題最為嚴重。

數據顯示,2022年新加坡有1萬1989輛註冊私人巴士,比10年前的1萬2556輛低。

新加坡學校交通業聯合會預計,其中有多達兩成或約2400輛巴士閒置沒人開,部分公司也說,他們旗下約5%到10%的巴士找不到司機。

據統計,每所小學每日平均約有15輛校車載送學生往返學校。

這意味著,單是本地的大約180所小學,就需要2700名校車司機才足以應付需求。

要探討校車業者為什麼請不到人,離不開校車司機的工作性質。

一些司機發現,與其受聘於一個巴士業者當全職員工,不如到兩家巴士公司擔任兼職工,白天開一趟、下午再駕一輪,以賺取更高收入。

私人巴士業者也告訴《海峽時報》,較可行的營業模式,是在提供校車服務的同時,為司機安排其他類型的接送工作。

但這都意味著私人巴士司機的工作時間可能會很長——司機可能早上6點15分就得開工駕校車,接下來則是其他工作,得從早忙到晚。

駕校車可能早上6點15分就得開工,若又面臨人手不足的情況,一些司機可能得從早忙到晚。(海峽時報)

一名巴士業者如此形容私人巴士司機這份職業:

「很多人都覺得,巴士司機這份工作沒有什麼吸引人的地方。家人還沒睡醒時,你就得開工;晚上收工後,能和家人相處或社交的時間也少之又少。」

私人巴士司機的薪資也可能不夠吸引人,據悉,在納入加班費之前,一些司機可能每月只賺取約2000新元。

相比之下,部分公共巴士業者的招聘廣告承諾給出4000新元的月薪,本地司機還能享有額外6000新元的簽約金。

私人巴士司機還可能因為更高的工資和更靈活的工作時間,考慮轉當私召車司機或送貨員。

聘請更多客工未必能解決問題?

調查揭露,受訪的11家巴士公司中共有552名本地司機,其中近10%年齡超過70歲,未來五年內會退休。(聯合早報)

為了幫助業者面對司機短缺的情況,教育部兩周前宣布,同交通部和人力部討論及考慮後,決定給予指定校車業者更高的客工配額。

教育部也說,額外客工配額只適用於工作準證持有者,業者必須與至少兩個教育部學校服務才能申請。

對此,有業者坦言,校車業的確需要外籍司機來填補空缺,但即使客工更多,也未必有助於減低營運成本或車資。

新加坡學校私人巴士車主公會會長白錫岩說:

「別忘了,業者還得為每一名外籍司機支付外籍勞工稅。外籍勞工也希望賺取足夠他們寄錢回家的薪水,這樣他們來新工作才值得。」

另外,新加坡學校私人巴士車主公會今年展開的一項調查揭露,受訪的11家巴士公司中共有552名本地司機,其中近10%年齡超過70歲,未來五年內會退休。

資深司機退休對業者而言可能是雙重打擊,因為隨著更多新加坡籍員工離職,他們也會失去外籍司機的配額。

由此可見,提供校車接送服務的私人巴士業者,需要應對的問題不止一個。

業內人士:校車車資預料持續增加

分析指出,讓孩子學會乘搭公共運輸,能培養他們的獨立性。(海峽時報)

教育部幾周前的宣布也提及,當局將修改校車合約模式,業者將能根據預期的上漲成本靈活調整,不需要在整個合約期內被一個定價綁住。

今年1月,教育部就允許私人巴士業者對校車車資進行一次性調整,幅度高達7%。

即便如此,還是有業者認為該漲幅不足以應付較高的運營成本。

據悉,一些業者目前每月收取的車資,介於兩公里範圍以內的132新元(單程)至六公里範圍以內的242新元(往返學校)。

在一些鄰里學校,學生相對住得更靠近,平均每月校車車資則介於100新元至180新元。

業內人士預料,校車車資會持續增加。

《海峽時報》近日刊登的一篇記者評論就比了校車服務和公共運輸,並指出:

「雖然過去兩年,(女兒乘搭的)校車服務十分可靠,但選搭公交會更省錢。」

《海峽時報》記者的觀點是,除了更省錢,讓孩子學會獨立往返學校,也是成長過程中不可或缺的一部分。他說:

「身為家長,我們必須鼓勵孩子自行乘搭公共運輸。這跟自己到食堂購買食物一樣,是孩子須掌握的一項有用技能。」

但所謂「馬路如虎口」,家長要放心地讓孩子在公路上安全步行並乘搭公交,是需要時間的。

(聯合早報)

《海峽時報》記者建議,一個做法是先讓住得靠近的孩子們每天在某一處集合,由一名家長或女傭負責帶他們上學,過了一段時間才慢慢讓孩子自己去。

「最終,讓孩子獨立往返學校,可以是他們成長過程中的一個重要里程碑,要達成這個目標,家長在心態上也需要成長。」