新加坡,世界第三人口密集的城市,722平方公里,560萬常住人口。人均GDP世界第八,最不腐敗國家排名第五。

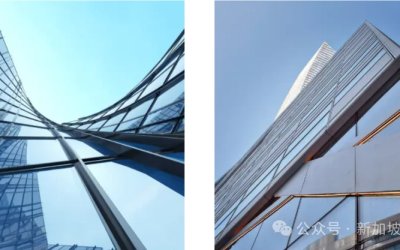

新加坡的人均國內生產總值(PER CAPITA)從1965年的500美元飆升至1991年的14,500美元,用了短短26年,這一數字增長高達2,800%!在2017年人均GDP已經飆升至57714美元。

走在城市裡,基本看不到乞丐。

在1960年代,新加坡還充斥著貧民窟,並被許多幫派所掌控。它的立法體系薄弱,沒有受過教育的人口、猖獗的腐敗事件和微薄的工資。

邁入1970年代時,它已經是一個經濟持續成長的穩定國家。幾十年來,一個貧窮的島國變成了一個充滿自信走向繁榮的國家。

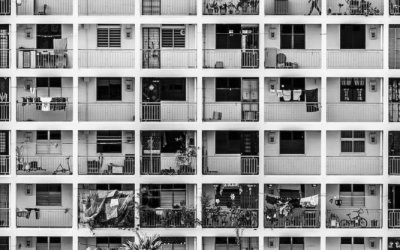

到了2016年,90%的新加坡人是住在自己擁有的房屋中。更重要的是,這些房屋中有80%位於由國家建造的住宅中。

六十年代還是貧民窟,失業率嚴重,短短几十年發展起來。

住房發展委員會以人為本,制度非常明確,房子是用來住的,我要讓我的每一個人民都有做人的基本尊嚴。

政府鼓勵年輕人和長輩住的近一點,符合條件的,還給補貼,新加坡公民,哪怕是最低收入人群,你都能擁有自己的住房,在這裡置業。

新加坡祖屋類似香港的公屋和居屋,單位面積在65-130平米,售價180-400萬港幣。反觀香港,像是一種侮辱,20-30平米,400-1000萬港幣,非常狹窄的生活環境。

新加坡地小人多,按道理也是像香港那樣寸土寸金,但實際上並沒有。

新加坡規劃之父劉太格說:「在新加坡不可能找到沒有房子住的人,我們的立場是,一定要讓每一個人民都有房子住,我們的住宅,不僅僅是居住,更是提供社區,是提供宜居生活的方式。(劉太格1989年擔任新加坡重建局總規劃師,曾為新加坡做了一份遠及100年的概念規劃,奠定了新加坡成為今天國際大都市的基礎。)

我們沒有分有錢沒錢人,很多外國,會把最好的地段留給比較貴的住宅,但新加坡不會,店面都是跟建屋發展局租的,不是跟開發商,所以政府會控制租金,另外會控制它的使用性質。

我們做的每一件事,要經過研究在做,當時最高峰,有12位博士學位的社會學家在幫我做研究,我們非常尊重科學,我們會很尊重人們生活過程當中使用空間的效果如何,積累經驗,然後評價改良,以人為本。

很多人問我,要怎麼做好規劃,首先就是價值觀,人文學者的心,科學家的腦,藝術家的眼睛。要把這城市建設成一個最完善的生活機器,那麼你要設計機器,要科學家的腦,要有正確的價值觀,要像人文學家一樣去關心社會,以人為本,可是,一個城市是一件文化藝術品,所以你要把機器放在地上,要有藝術家的眼光。

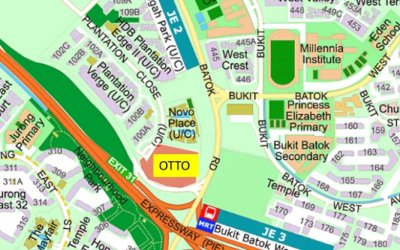

在新加坡,你會看到大片的草地,不會有荒地,它是政府預留出未來發展的土地,統稱白色地段,你不需要設計它要做什麼用途,讓市場來決定,市場決定到底這個地方要建成住宅、辦公樓、酒店、公園等等,是根據市場需求。

我們是不能夠補貼商人的,我們有一些政策是不讓你囤積土地,你買,必須要五年內建好,兩年內賣出,你不能買來不建,建不好要罰款,要付很多錢,所以我們是絕不會為一小撮人的利益服務。」