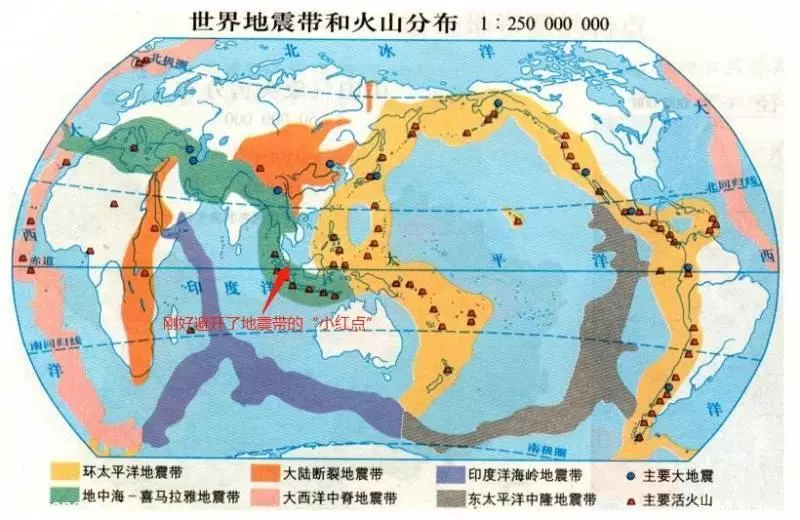

新加坡雖然比較熱,但一直是塊「風水寶地」,完美避開了地震帶颱風帶,幾乎沒發生過旱災和澇災(烏節路淹水那種排水系統問題除外)。

然而,在不遠的將來,新加坡將面臨嚴重的洪澇災害和乾旱!蘇黎世理工學院最新一項關於氣候變化的研究顯示,新加坡將在未來31年遭受前所未有的極端氣候衝擊!研究成果一經刊登,就瞬間引起軒然大波!

平時《PLOS ONE》上的科學研究文章,在網上發表幾個月也可能只有幾千瀏覽量。這次有關氣候的研究成果,發表後才剛過一星期,就刷出了6萬多瀏覽量!(這就等於新加坡眼10w+的爆款文章啊......)

衝擊將體現在降雨量變化上。雨季時新加坡洪澇災害更頻繁,旱季時反而更乾燥,易引發嚴重乾旱。說人話就是,旱的旱死,澇的澇死......

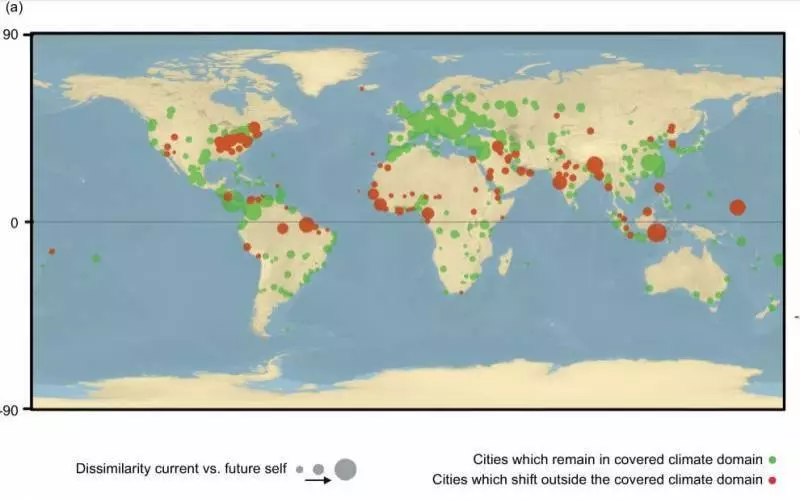

紅色區域表示在2050年將會遭受前所未有的氣候衝擊的地區;綠色區域表示將會遭受劇烈氣候變化的地區

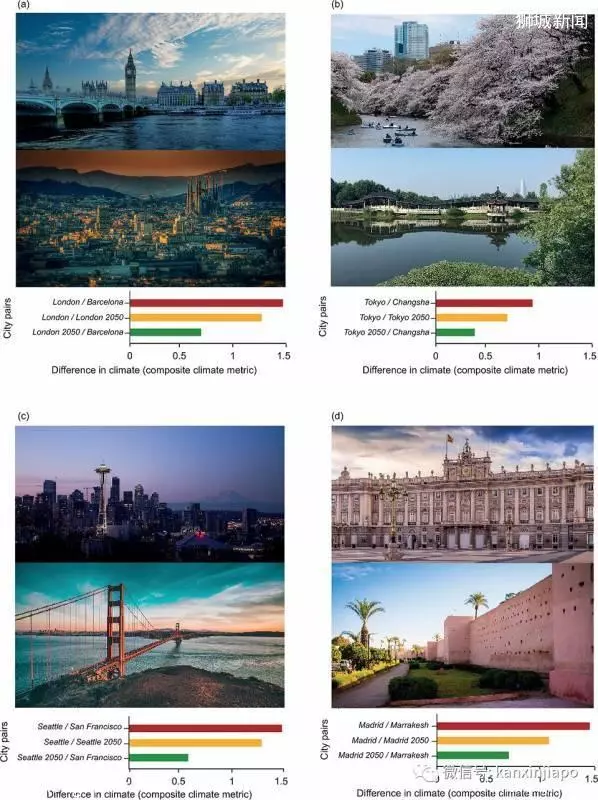

不止是新加坡,全球有22%的地區將面臨嚴重的氣候變化。倫敦、東京、西雅圖和馬德里,到了2050年,氣候會分別更像現在的巴塞隆納、長沙、舊金山和馬拉喀什......(意思是櫻花季要沒了?)

更令人感到恐懼的是,這次科研人員採用的是一套相對樂觀的模型:即使到2050年世界二氧化碳排放量也維持在穩定水平,全世界77%的城市也會在冬季變得更暖和,在夏季變得更炎熱乾燥。

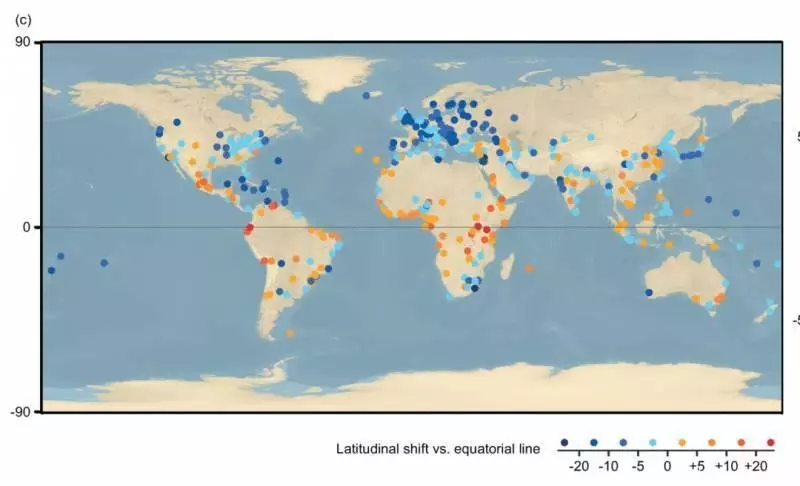

在2050年,藍色區域的城市氣候將更類似於現往南1000多公里地方的天氣

要知道,新加坡氣候一有點不對勁,就能眾人「哀嚎」不已。

比如今年年初持續了幾個月的高溫。

今年第一季度的熱,在新加坡歷史記錄中都排得上號

還有去年一次突如其來的暴雨帶來的淹水。

車子被沖走,警車救護車在旁邊一字排開

真是不敢想像要是不樂觀估計,2050年新加坡氣候將變成什麼樣子......

面對氣候變化,新加坡求生欲一直很頑強

作為一個年均降雨量達到2400毫米、雨量充沛的熱帶國家,新加坡一直處於缺水(淡水)又不缺水(雨水)的甜蜜的煩惱中。

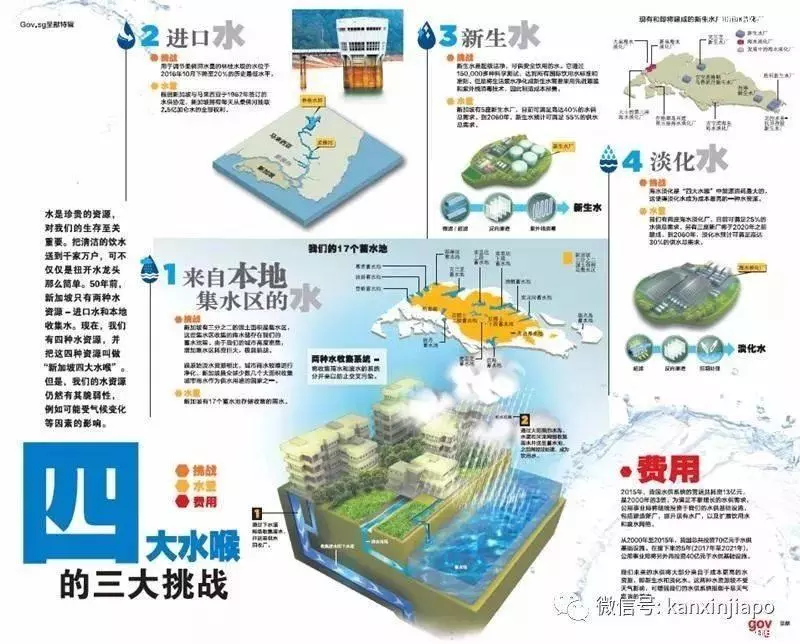

早在2011年,新加坡就已經建成了17座蓄水池、8000多公里溝渠和能在暴雨時防洪的暴雨收集池系統。

新加坡路邊常見的溝渠

這個完整而強大的排水管理系統,使整個城市的排水系統像一塊大海綿一樣,瞬間吸走大量的雨水,然後全部彙集到地下大的排水渠中。

新加坡的下水道、排水口之多,超過一般人的想像,在普通的馬路兩邊的路牙,每隔四、五米就會有一個排水口。

路邊也有很多溝溝蓋蓋

馬路上有很多排水孔

可以滲透水的砂礫技術,通過草地、地面的滲透,收集和引導雨水

在新加坡,很多重要路段如烏節路等一帶,地下管道都裝有內部監控系統,實時監控管道情況,一旦有問題出現,就必須馬上弄清。

連時任新加坡總理公署部長兼環境及水源部和外交部第二部長傅海燕,手機里也會隨時接到這些訊息了解相關情況。足見新加坡對此一直保持足夠警惕。

但新加坡也絕不是從來沒有被水淹過,只是新加坡公用事業發展局在事後會對全國多地進行水道和水溝的全面檢查,積極尋找解決方案,比如及時清理排水道的堵塞,擴充現有路邊溝渠的數量和排水量,把馬路墊高等。

2013年,當局重新修訂了地面排水系統準則,規定新建的項目必須為防淹水盡一份力,通過融入仿自然元素(屋頂花園、濕地、垂直種植箱等),減緩地下儲水池的雨水排入水道的流速,避免溝渠不勝負荷。

新加坡著名景點濱海堤壩,建設目的其實是為了緩解新加坡低洼地帶的淹水情況,為防洪做準備。它濱海蓄水池,這是新加坡的第15個蓄水池,集水面積達1萬公頃,相當於新加坡國土面積的六分之一。

每次降豪雨時,濱海堤壩的九道鐵閘會開閘泄洪,將濱海灣蓄水池內高漲的積水排入海中。在天降豪雨又逢漲潮時,7個巨型排水泵將自動啟動,以每個排水泵每分鐘排空一個奧林匹克泳池水量的速度操作,將多餘的雨水排放入海。

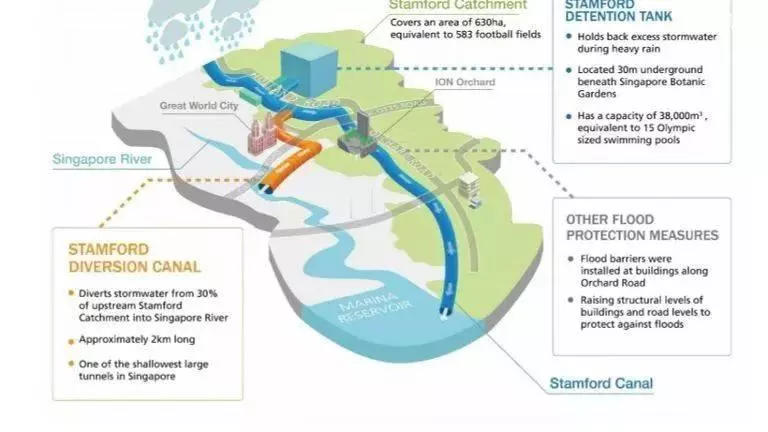

去年,新加坡公用事業局耗資2.27億新幣興建史丹福分水渠和史丹福地下儲水池,降低烏節路一帶淹水隱患。

史丹福地下蓄水池、分水渠

隨處可見又時常翻新的排水系統,讓新加坡面對澇災時更有底氣。

對於旱災,新加坡給出的應對是加強水資源儲存。目前新加坡的雨水收集區面積已達到國土面積的60%。

除去從馬來西亞進口的水源外,雨水收集、新生水和海水淡化現在已經能夠滿足新加坡超過70%的用水需求。

2014年1月至2月,新加坡出現50年來最強旱季,乾旱天氣連續持續了27天,當時,公用事業局以接近滿負荷的方式運作海水淡化廠與新生水廠,成功渡過這次旱情。

新生水廠將凈化過後的污水進行再處理,達到再利用的效果

未來如果面臨短期旱災,新加坡多達17座的蓄水池,再加上世界領先的海水淡化以及新生水技術,足以滿足全國基本供水需求。

全球都在倡導節能減排,新加坡也對此盡了綿薄之力。2017年新加坡政府宣布將車輛增長率削減至零,並加強車輛排放管理。在進行城市規劃時,新加坡政府儘量讓建築群布局沿著主導風向,通風散熱之下減少對空調的需求。

只不過,李光耀曾說空調是20世紀最重要的發明,看來在21世紀......空調要為環保讓步了啊。

雖然新加坡在適應和減緩環境變化問題上下了很多工夫。但氣候變化帶來更難的問題是如何讓世界各國聯手節能減排。減緩環境變化,不僅能讓新加坡避免旱澇災害,也能解決海平面上升帶來的「滅頂之災」。

根據最新研究,到2100年,全球海平面上升幅度或許會到一米。要是碰到漲潮加大浪等極端天氣,海平面甚至可能升高4米,如果南極洲的冰蓋加速融化,這個情況恐怕會更早發生。

海平面如果上升一米,紅圈中的大士、西海岸和樟宜的部分填海區將會被淹沒在水底

新加坡正在興建中的樟宜機場第五搭客大廈和大士海港都特意建在高出海平面至少5米的地方。但如果全球各國不積極採取減排計劃,長期以往海平面上升也許會不止4米。即便新加坡有完美的預防計劃,到時也很難保證自身的安全繁榮。

新加坡面對氣候變化,畢竟還是「三分天註定,七分靠打拚」啊......