這個問題首先我們先從新加坡華人的由來說起。

李光耀當年訪華時曾說過這樣一段話:

怎麼說我們都不過只是福建、廣東等地目不識丁、沒有田地的農民的後裔,你們有的卻儘是留守中原的達官顯宦、文人學士的後代。

李光耀說得對嗎?

先說「下南洋」

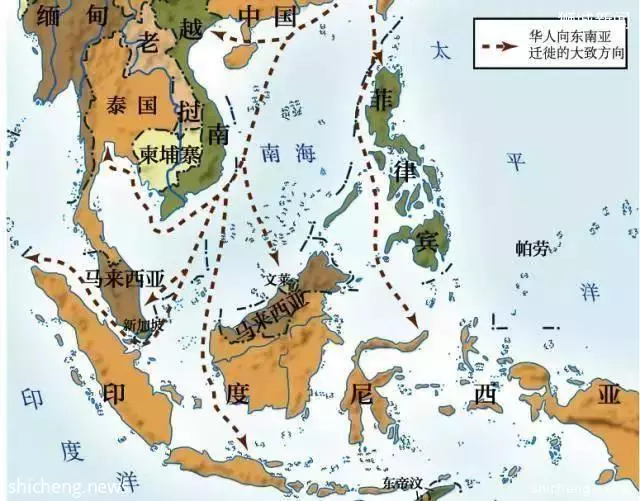

因為在中國歷史上曾有三次移民潮,其中一個就是「下南洋」。

中國人下南洋大致可以分為三個時期:

1、秦漢時期,當時的廣州就已經與印尼爪哇,有商船來往,人員往來比較頻繁。

2,明末清初,躲避戰亂,明朝遺民南下求生,掀起了下南洋的高潮。

3、鴉片戰爭後至20世紀初,中國境內戰火不斷,生活環境惡劣,大量中國人下南洋謀生。

「下南洋」以廣東福建兩省的人居多,因為在當時,這兩地地多人少,人們都以耕地為生,且非常貧困,再加之賦稅徭役等原因,生活難以為繼。與其被活活困死,不如搏一把,萬一成功了呢。

因為當時很多下南洋的中國人憑著中國人特有的勤奮與智慧已經成為富翁,這也促進了大陸的中國人源源不斷地奔向南洋,一批又一批下南洋謀生。

再說新加坡華人

中國人進入新加坡,是從鴉片戰爭以後,他們有的是親戚在這裡發財了,生意做大了,就開始把在大陸的自己信得過的親人,叫過來幫忙。但大部分還是因為躲避戰亂、受不了貧困而選擇來到新加坡謀生。

中國人喜歡「地域式抱團」,比如在一個省里,只要是一個市的,就感覺到親切;你出省了,只要是一個省的就感覺到親切,你出國了,只要是中國人就會感覺到很親切。

同樣早期的新加坡華人就是這種「地域式抱團」。他們認為都是中國人,相互之間可以相互照應。對於一個流離失所,遠離故鄉的群體,「抱團取暖」成為了他們在他鄉生存的狀態。

經過100多年的發展,新加坡華人已經有原先的幾十人發展到現在的近300萬人,占了新加坡總人口的7成還要多,因此也使新加坡成為除中國之外,華人占比最多的國家。

「一切為了新加坡」

一個占新加坡人口七成多的華人群體,為何只用了100多年的時間就就對自己的族群認同感變得越來越差了呢。

這跟我們開頭提到的新加坡「國父」李光耀的「一切為了新加坡」這一理念是分不開的,這一理念讓李光耀的華人政策反覆多變。

在新加坡自治的初期,李光耀為了得到巨大的華人團體支持,開始做出一系列親近華人的動作,提高華人地位,改善華人生活環境,不遺餘力的推廣華語,所做的一切,就是為了得到華人的支持。

但當新加坡逐漸穩定之後,李光耀看到以華人為首的團體日益壯大,他又不惜將新加坡併入馬來西亞,以此來淡化華人在新加坡的影響。

當新加坡被馬來西亞驅逐出之後,面對一個什麼都沒有的新加坡,李光耀又重提華人的重要性,目的就是要使建國初期的新加坡得到人口最多的華人團體的支持,才能讓這個新興國家安定下來。

新加坡社會趨於穩定之後,他再度對華人團體予以打壓,目的就是要使新加坡人脫離華人族群的概念,而重新樹立「新加坡人」這一新觀念。

李光耀的反覆多變,正是他的「一切為了新加坡」而做的實際行動。因為新加坡比不了強大的馬來西亞,如何能在馬來西亞的環視下生存?只有通過團結內部的華人團體,團結一心。但當他看到內部華人團體壯大時,有不遺餘力地遏制華人。

他的目的只有一個,新加坡要做一個擁有自己獨立文化的國家,而不只是中華文化的附庸。

李光耀反覆多變的華人政策,對後來的新加坡華人這一族群帶來了很大的影響,現在很多的新加坡新一代華人,基本已經不再認同自己的華人身份,取而代之的是「新加坡公民」這一新名稱,他們甚至提出「如果有來生,定不做華人」的口號。

圖片來自網絡