「『斷路器』結束後,我們也回不到從前了。」新加坡總理李顯龍上月30日在用英文作勞動節獻辭時,用這句話總結了近一個月來新加坡人在工作、學習、生活中的數字化改變。

進入4月,新加坡疫情急轉直下,每日新增確診病例數經歷了跳躍式增長,從月初的兩位數到三位數再到四位數,只用了半個月左右的時間,即使月末情況稍有好轉,每日新增確診病例數也保持在500例以上。現在,新加坡已經是東南亞累計確診病例最多的國家。這個總人口僅約570萬的城市國家,累計確診病例數已經突破1.7萬例。

為了遏制疫情,新加坡政府從4月7日起啟動了名為「斷路器」的阻斷措施,並在此後一段時間內逐步收緊,還將措施實施時間從1個月延長到了2個月。這些阻斷措施包括關閉所有提供非必要服務的工作場所,暫停理髮店、奶茶店等非關鍵必要服務場所營業,餐飲場所不允許堂食,學生居家學習,出門必須戴口罩,熱門濕貨市場每天根據身份證尾號限入等。

一時之間,新加坡市面更加蕭條,不但路上車流減少,公交車上的乘客數量也遠不及過去。記者在出行時看到,公交車站等車的人寥寥無幾,每個人都很注意與其他人之間的距離,一些車站座椅上用紅色膠布貼出「大叉子」,禁止等車的人就坐。在公交車上,兩個相鄰座位之中必定有一個座位上貼著禁止入座的醒目標誌。以往在尖峰時段,繁忙路線的公交車上時常會有很多乘客站著,而現在,即使一半座位被禁止使用,也能保證每位乘客都有座位。

圖片說明:4月20日,兩名乘客乘坐新加坡公交車。(新華社記者李曉渝攝)

新加坡的商業設施基本處於半關閉狀態。在唐人街牛車水的珍珠坊商場,大部分底商店鋪放下了捲簾門,不再營業。

圖片說明:4月20日,行人走過新加坡牛車水珍珠坊商場的底商。(新華社記者李曉渝攝)

原本熱鬧的商場一層沒有幾個人在走動,絕大部分店面已被關閉,顧客在商場內只能沿著警戒線拉出的路線行動。原本這裡有很多外幣兌換商,現在只有一兩家開門。

圖片說明:4月11日,新加坡牛車水珍珠坊商場一層店面被拉上了警戒線。(新華社記者李曉渝攝)

商場外的中餐餐飲店和檔口大部分還在營業,為顧客提供外帶的麵食、涼菜等中餐食品。麥當勞則已經關門。

圖片說明:4月20日,一名行人走過停業麥當勞快餐店。(新華社記者李曉渝攝)

商場對面的珍珠坊熟食中心是新加坡有名的美食聚集地,現在卻只有部分檔口仍然營業。熟食中心裡的餐桌餐椅都被膠帶封住,不允許使用。

圖片說明:4月20日,新加坡珍珠坊熟食中心裡的餐桌餐椅被膠帶封住。(新華社記者李曉渝攝)

中巴魯商場是一座人流密集的鄰里商場,內設銀行、超市、書店、服裝店、藥妝店、咖啡店等提供附近居民日常所需各類服務的店鋪。現在這裡仍在營業的店鋪已經不多,而且進入商場要先登記身份證,並通過體溫檢測設備。如果要進入商場中的超市,顧客還要排隊再登記一次身份證。商場內的一些餐飲店把餐桌、餐椅摞在一起,但仍開放外帶服務。

圖片說明:4月30日,顧客在新加坡中巴魯商場入口排隊登記身份證和通過體溫檢測設備。(新華社記者李曉渝攝)

在銀行工作的吳女士就住在中巴魯商場附近的居民區。她告訴記者,為了響應政府「儘量留在家中」的號召,她已經連續兩周沒有出過家門了。目前,她與大部分同事都在家通過網絡辦公,銀行也為此給在家辦公的員工們新配發了一批設備。她說,剛開始在家辦公時總覺得容易「分神」,但慢慢也就習慣了。吳女士的丈夫從事的工作性質不同,一周有幾天需要出門上班,他回家時會順便去超市採購生活必需品。除了自己在家做飯,吳女士一家也通過網絡平台訂外賣。她說,過去她常用foodpanda外賣平台,最近則增加了使用Grab平台的次數,可選餐廳的範圍更廣了。

Grab是東南亞網約車巨頭,除了網約車服務外,也有專門團隊提供外賣送餐等其他服務。新加坡開始實施阻斷措施後,通勤流量下降,而物流需求卻激增,政府因此允許計程車司機和網約車司機在這兩個月內也從事送貨、送餐業務。

在新加坡從事軟體工作的楊先生也是Grab、foodpanda等外賣平台的用戶,有時他還通過當地中餐館的微信小程序點外賣。他告訴記者,在家辦公其實很忙,所以基本每天中午都需要通過這些外賣平台點餐。這些平台使用起來很方便,基本半小時以內能送餐上門,新加坡的外賣小哥現在也基本能做到「無接觸」配送,外賣放在門口,顧客自取。楊先生說,他現在工作都是通過電子郵件、Zoom、WhatsApp等網絡工具進行溝通,效率很高,雖然同事們見不到面,但可以視頻連線,沒有太多疏離感,反而覺得工作溝通更緊密了。由於不出門上班,楊先生一家在疫情期間也增加了在家做飯的頻率,為此他開始嘗試一些當地超市的應用程式。但近期新加坡網購者人數激增,很多網上超市平台人力不足難以安排送貨,他只能偶爾利用超市應用程式下單購買一些非生鮮類的商品,每周還是要出門去一次超市。

新加坡的電商企業已經感受到了需求大幅上漲的壓力。阿里巴巴東南亞旗艦電商平台Lazada是新加坡消費者首選的網購平台之一。Lazada新加坡旗下的生鮮百貨平台RedMart提供的數據顯示,疫情期間,該平台訂單量急劇上升,民眾消費趨勢也出現變化,新加坡消費者採購的重點由今年一月份的個人防護用品已經逐漸轉移到如今的生鮮食品。

阿里巴巴媒體相關人員告訴記者,為滿足當地消費者需求,RedMart及時做出了策略調整,集中供應生活必需品等基礎品類商品。調整後的第一個周末,RedMart訪問量增長了11倍,訂單量是前一個周末的4倍。而為了應對陡增的送貨運力需求,RedMart策略性地將全島分為三塊區域,每天集中在一個區域送貨,這樣每三天就能覆蓋全島,在充分發揮物流能力的同時,盡力滿足當地居民對生活必需品的需求。RedMart還通過短期合同,與當地企業合作等方式,臨時聘請了約500人加入其物流團隊,也為受疫情影響的部分人員提供了就業機會。RedMart還和當地醫院機構合作,為忙碌中的醫護人員家庭優先提供送貨服務,支持並感謝他們對新加坡抗疫的貢獻。

圖片說明:4月20日,一名RedMart送貨員從貨車上卸貨準備送往旁邊的公寓。(新華社記者李曉渝攝)

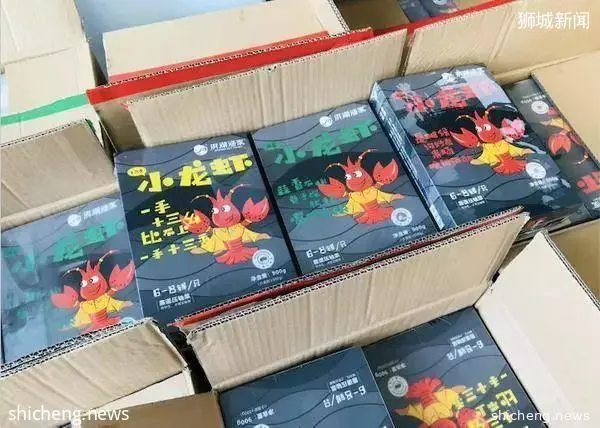

另一方面,藉助電商平台,新加坡人在「斷路器」期間也能湖北疫情防控取得階段性勝利的成果。天貓海外數據顯示,4月份新加坡的淘寶用戶購買了11000斤湖北特產食品,包括4000斤小龍蝦、3550斤鴨脖子、1300斤熱乾麵、1100斤堅果零食,以及200斤蓮藕、195斤香菇、100斤玉露茶、40斤魚糕等。據介紹,淘寶上的湖北小龍蝦在新加坡成為爆品,在Instagram、YouTube、Facebook等社交平台引發了數百萬條關於小龍蝦的熱議。阿里巴巴給記者提供的信息顯示,目前有超過10個商家把湖北美食賣往新加坡,在新加坡當地發貨給消費者的湖北商品在最近一個月增加了10倍的供貨量。此外,新加坡的淘寶商家還把小龍蝦供應到了新加坡的一些超市銷售。

圖片說明:新加坡本地發貨的湖北小龍蝦(阿里巴巴供圖)

新加坡企業界也在順應阻斷措施帶來的新變化,積極開展轉型。在新加坡經營「蟹老宋」「小尾羊」兩大餐飲品牌的企業負責人宋超告訴記者,由於疫情,企業已經關閉了多家餐廳,目前只有一家火鍋店和一家中餐廳還在營業,且兩家餐廳的業務都已經轉向外賣。一方面,餐廳主要通過餐廳官網、微信和「星食客」外賣平台,以及員工的私人社交網絡開展外賣業務。另一方面,餐廳也因外賣需求改變了菜色品類,包括讓菜單突出燒烤特色,以及在菜單中增加了適合外賣的包子等。

宋超告訴記者,5月1日一上午,他的餐廳就做了26隻烤鴨,他本人也親自上陣出門送外賣。宋超說,阻斷措施改變了新加坡人的生活習慣,即使「斷路器」結束,短期內外賣業務也不會萎縮。長期來看,華人、中國人天性愛熱鬧,這可能會讓堂食在疫情過後重新興起,但是外賣訂單也一定會比疫情爆發前多出很多。他目前正在著手開設中央廚房和工廠,為疫情過後延續外賣業務做準備。

宋超的預測與新加坡總理李顯龍的判斷不謀而合。李顯龍在勞動節獻辭時用華語說,新加坡的經濟結構很可能會發生重大變化。一些行業所受到的顛覆性影響將會是長久的。企業必須改變經營模式才能生存。

李顯龍說:「在施行阻斷措施期間,新加坡政府發現人們可以在生活中做許多調整和新嘗試,包括遠程辦公、網絡學習。年長者也學會了網上購物。這些新的生活方式也創造了新的機遇。」

的確,新加坡人在「斷路器」期間大步邁入了數字化生活時代。除了在前面提到的工作、購物、用餐等領域做出了改變,他們也調整了學習的方式。這不僅僅是指新加坡各級學生們居家學習,學校提供線上教學,以及課外培訓機構開展在線指導,也包括網上出現的那些面向成人的課程和文化與藝術體驗。據當地媒體報道,新加坡新典現代舞蹈團通過網絡成功集體創作了舞者居家視頻,體操學院D』Gymnastique Academy通過網絡視頻指導學員在家練習體操,一些私人鋼琴老師正在通過網絡視頻通話平台授課。新加坡中國文化中心最近也啟動了線上的「雲·游中國圖片展」,開始在其社交媒體帳號和主頁上呈現「世界遺產在中國」的精彩圖片和短視頻。

為了確保新加坡企業抓住數字化的機遇,新加坡政府已經行動起來,在其今年先後推出的三個預算案中就有不少措施旨在提升勞動力技能水平。李顯龍也在勞動節獻辭中表示,政府將協助企業轉型,並且會通過「技能創前程」旗下的課程,大量培訓員工。此外,新加坡政府還出台了其他措施,有的能在疫情中為企業減輕現金流壓力,有的能幫助企業向數字化轉型。舉例來說,4月2日,新加坡企業發展局啟動了一攬子的電子商務促進方案,以扶持缺乏相關經驗的中小型企業通過開展線上銷售來進行業務轉型。

宋超告訴記者,疫情全球大流行之下,他的餐飲企業在原料採購方面感受到了壓力,無論是從澳洲空運進口羊肉,還是從中國進口小龍蝦,都遇到了物流問題,增加了成本。幸好新加坡政府和華業集團等商業地產業主給企業提供了很大力度的扶持,在其他方面降低了成本。在這些及時且「暖心」的幫助下,他和員工們決心共度難關,把企業堅持下去。

微信編輯:尹楊

監製:劉凡