所謂「病從口入」,新加坡人因沒有好好注意飲食,可能有患上各種疾病的風險,包括過胖問題、糖尿病等等。

衛生部除了宣導「減糖」和「減鹽」的重要性,與此同時也經常呼籲公眾應多多運動,強身健體維持正確的生活作息。

在運動這一塊,新加坡人有進步的跡象,每周會運動一次至三四次。除了避免因染上上述病狀而導致身體亮起紅燈,有調查發現,科技也成功「助攻」,讓更多國人願意去健身房或體育場動一動流流汗。

說的就是健康達人們幾乎都會「人手一支」的智能手錶/手環,統稱穿戴科技。

85%國人人手一支 健康無所不知

透過穿戴科技,用戶能檢測自己的運動及健康數據,也能在手機上下載各種積分應用,邊運動邊賺福利。

去年9月,新保集團委託調研機構RySense進行一項網絡健康調查,共1051名15歲及以上的新加坡人參與。

使用穿戴設備的新加坡人,藉助科技來記錄和實踐健身目標。(海峽時報)

調查發現,85%的受訪者通過穿戴設備及應用,積極參與健康活動,意味著他們更善於管理個人健康。

調查也揭露,使用穿戴設備的新加坡人,主要有三大用途:

記錄和實踐健身目標(22%);

參與健康挑戰換取獎品福利(22%);

管理健康預約及數據(18%)

其他還包括監測現有健康狀況、邁向更優質的睡眠目標、記錄食物攝取量和飲食習慣等。

其中,高達93%的受訪者透露,自從採納穿戴科技記錄自己吃得多少以及身體的健康狀態後,個人健康負值及狀態有了顯著的改善。

一支在手,既能確保運動量達標,又能提醒自己要保持飲食均衡,確實給用戶帶來很多便利。

新加坡的智能手錶市場持續保持穩定。2020年至2022年之間,每年售出約75萬個智能手錶。

保健促進局舉辦的「全國健步大挑戰」,提供運動手環讓參與者免費索取。(聯合早報)

新加坡保健促進局舉辦的全國健康運動,也提高了公眾對這些設備的認識。當局年年舉辦的「全國健步大挑戰」,雖然沒有贈送智能手錶,但也有運動手環供參與者免費索取。

不間斷檢測成穿戴科技優勢

不只在新加坡,穿戴科技市場規模在全球也不斷地擴大。

據市場研究估計,由智能手錶主導的可穿戴設備市場,截至2027年的復合年增長率至少為4%。

單是今年上半年,已有8600萬個穿戴設備被運往全球不同地方。去年,穿戴設備的全球運輸量更超過1億8000萬,當中大部分是某款智能手錶。

穿戴科技的一個最大賣點,就是它能長時間地持續監測用戶的健康。

新加坡國立大學健康創新科技研究院院長林水德教授說,穿戴科技不間斷監測用戶的生命體徵以及其他個人讀數,這項科技是史無前例的。

有了這個功能,它能為醫療保健人員提供珍貴的數據,研發由人工智慧驅動的新工具。

穿戴科技的一個最大賣點,就是它能長時間地持續監測用戶的健康。(網際網路)

他說:

「有句話說『沒有數據就沒有人工智慧』,但沒有科技來搜集,數據也不存在。因此,穿戴科技對人工智慧和數據的領域如此重要,也帶來希望。」

防中暑、植入衣服和家具、幫醫院省錢……

科技日新月異,穿戴科技相信還有很大的進化空間及潛能。值得關注的是,穿戴科技除了專注於用戶的健康,還能保護個人安全。

據悉,新加坡的一些酒店正考慮讓打掃客房的員工,每人戴一個穿戴科技設備,一旦發生事故或被襲擊,就能立即通知同事前去支援。

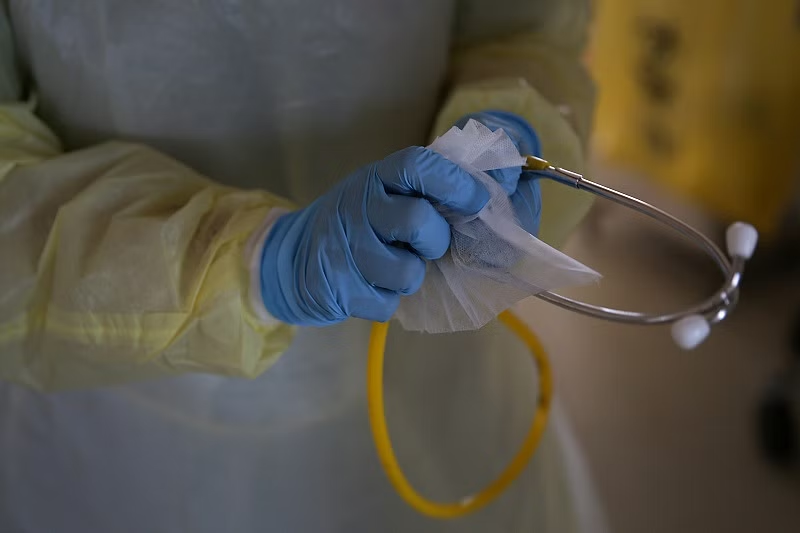

另外,也有醫院在探討讓智能手錶成為醫護人員的「小幫手」,手錶若附上通知系統,對於沒空經常檢查手機的醫護員來說,會方便許多。

醫院探討讓智能手錶成為醫護人員的「小幫手」,在手錶上安裝通知系統,減去他們得不定時檢查手機的麻煩。(海峽時報)

以病患的角度來看,智能科技也能派上用場。

國外數據顯示,到了2027年,穿戴科技有望降低16%的醫院成本;再推進10年,若有了遠程監測病人的設備,或能省下2000億美元(約2683億新元)的開支。

那麼,穿戴科技未來還會如何演變?

國大人體御熱研究中心主任李家煒副教授認為,製造商預料會把穿戴科技的多種傳感器(sensors)結合在一個設備里,讓它執行更多功能。

目前,該中心正研究人體的核心溫度和皮膚溫度有何關聯。待研究結果出爐後,將來相關數據或能納入智能手錶,準確地預判用戶是否有中暑的症狀。

至於那些不習慣隨「手」戴著這些科技設備的用戶,林水德教授說,傳感器或能進化為可植入衣服、家具,或其他日常用品中,無需戴在身上也能監測健康數據。