新加坡自1965年建國後經濟迅速發展,逐步成為新興的已開發國家。2014年,新加坡土地面積718.3平方公里,常住人口547萬,新加坡先進的交通系統是世界各大城市學習的典範。目前,新加坡小汽車擁有率達到了101輛/千人的較高水平,但是其道路網絡在大部分時間內都保持了暢通。

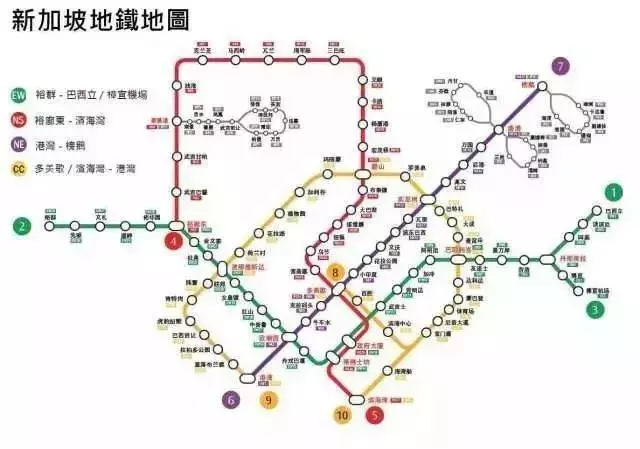

新加坡與東京、巴黎、倫敦、香港、首爾、斯德哥爾摩、哥本哈根一起被稱為世界八大公交都市。新加坡擁有由152.9公里地鐵和28.8公里輕軌構成的軌道交通網絡;310多條巴士路線,約4000輛巴士車輛,另外還有27000多輛計程車。

2012年新加坡早高峰公共運輸出行比例在機動化出行中占63%,並且其小汽車擁車證制度、道路電子收費系統等交通需求管理手段的應用也是非常成功的。

新加坡交通發展所取得的成績絕大部分歸功於新加坡兼具前瞻性和實踐性的交通規劃以及其切實落實。

1996年白皮書:新加坡在1996年發布了交通白皮書《打造世界一流的陸路交通系統(1996)》(簡稱1996年白皮書),1996年白皮書提出了新加坡建設世界一流的陸路交通系統的目標,指出實現這一目標的核心是打造一個世界一流的公共運輸系統,並明確了私人交通必須為享受通暢、無擁堵的出行「付費」。

1996年白皮書制定了交通與土地利用一體化規劃、打造綜合的道路交通網絡、加強道路交通需求管理、改善公共運輸服務四個關鍵策略,並計劃用10-15年的時間來完成陸路交通系統的建設。1996年白皮書是對新加坡城市交通發展理念和策略的比較早期的闡述。

2008年LTMP: 新加坡在2008年發布了《新加坡陸路交通總體規劃(2008)》(簡稱LTMP2008),LTMP2008對新加坡的陸路交通發展策略和措施進行了細緻的規劃,首先對在1996年白皮書的指導下新加坡交通系統十年的建設成績進行了總結,提出當時新加坡交通系統所面臨的增長的交通需求和有限的土地資源、下降的公共運輸分擔率、人口結構的變化與交通需求的多樣化三大挑戰;

並明確LTMP2008的規劃目標是建設一個以人為本的綜合交通系統,為實現這一發展目標,提出了優先發展公共運輸、有效管理道路使用、滿足不同群體的需求的三大關鍵策略。

2013年LTMP: 2013年發布了最新一版的《新加坡陸路交通總體規劃2013》(簡稱LTMP2013),LTMP2013針對LTMP2008提出的關鍵策略在2008-2012年的落實情況進行了評估,提出當前新加坡交通發展面臨不斷提升的期望、增加的人口和出行需求、有限的土地資源、軌道交通更加容易發生擁擠四大挑戰,並明確了LTMP2013的規劃目標是利用陸路交通系統安全、高效、可靠、舒適地到達目的地。

為了實現這一目標,提出了實現更好的通達性、提供更好的服務、建設宜居和包容的社區、減少對私人小汽車交通的依賴四個關鍵策略,並對這些關鍵策略的具體內容進行了詳細的闡述。

新加坡城市交通規劃的科學規劃和有序推進,為我國城市交通的發展提供了比較豐富的經驗,以下將從四個方面分別進行探討。

(一)交通規劃與城市規劃的良好配合

新加坡城市規劃採用概念規劃和總體規劃的二級規劃體系,在這兩個層面上分別以交通戰略規劃和陸路交通總體規划進行支撐,概念規劃和交通戰略規劃在宏觀層面上突出戰略性和遠景化,總體規劃和陸路交通總體規劃在中微觀層面上突出實施性和具體化。

新加坡城市概念規劃、總體規劃在規劃內容上分別對應於我國的城市總體規劃和控制性詳細規劃。

對於我國的城市規劃編制體系而言,與城市總體規劃相對應的是城市綜合交通規劃,城市綜合交通規劃主要考慮城市交通發展的宏觀和中觀層面的問題;在控制性詳細規劃層面上則沒有相應層次的交通規劃與之對應,城市綜合交通規劃的落實一般是通過編制專項規劃來實現,例如道路網規劃、公共運輸規劃、交通管理規劃等,在控制性詳細規劃中主要是對不同交通專項規劃提出的交通設施進行用地的落實和安排。

另外,一些城市在城市總體規劃之前會進行城市發展戰略研究,在城市發展戰略中會對城市交通發展戰略進行討論。

總體而言,一方面,目前我國的城市交通規劃體系層次結構並不清晰,城市綜合交通規劃的戰略性和關鍵策略與各專項規劃的實施性未能有效統一,存在錯位或脫節現象;建議將我國城市主要的交通規劃納入到法定規劃範圍,以保證城市交通發展理念和措施的貫徹落實。

另一方面,新加坡LTA全面負責對陸路交通的規劃、發展、實施和管理,根據城市交通發展理念提出綜合的策略和措施,並且在一個部門內通過垂直的機構設置來促進各項政策措施的統一落實。

以LTMP2013的規劃文本結構為例,其按照規劃關鍵策略來劃分章節,在每個章節中綜合了不同交通方式的建設和管理方面的內容。

我國少數城市成立了交通委員會來統籌城市交通的發展,但是絕大多數城市的交通規劃、建設、管理等職能由規劃局、建設局、交通局、公交公司、交警等部門分別承擔,平行的機構設置和多頭管理容易造成部門之間職權不清,規劃的執行力較差,無法推動規劃的有效落實。

因此需要對城市交通進行統籌管理,有條件的城市成立交通委員會或者聯合協調機制,統籌城市交通發展的各方面事務。

《新加坡概念規劃(1971)》是新加坡建國後的第一版概念規劃,該版概念規劃吸收了霍華德的「田園城市」思想和佩里的「鄰里」思想,將公共運輸與城市空間結構緊密結合起來,利用「放射狀」大容量軌道交通支撐「環狀+兩個帶狀城市走廊」的城市空間結構,確立了公共運輸在引導城市發展中的重要地位。

《新加坡概念規劃(1971)》提出了新加坡城市規劃最重要和最基本的原則,即土地利用和交通規劃必須始終是一個統一的綜合體。

軌道交通網絡與TOD模式的良好配合在其後的歷版概念規劃中都得到了延續並不斷完善,新加坡被譽為「全世界公共運輸與土地利用規劃結合得最有效率的地方」[1]。

新加坡城市空間的靜態組織結構表現為市區-新市鎮-社區-鄰里的多層次中心體系,每一級的中心與一定的腹地範圍相對應;交通系統的動態結構表現為快速軌道交通-公共巴士-計程車-自行車-步行的有序優化;

由軌道交通和公共巴士組成的綜合公交網絡將各等級中心銜接起來,依靠動態結構的有效組織以及動靜組織結構的相互耦合,建立了每一等級中心與腹地之間的集中與擴散關係,所有的交通出行都是內斂和向心的。

新加坡圍繞軌道交通站點進行了集住宅、工業、商業的高密度、多功能的開發,建立了促進就近出行的城市功能體系,新加坡超過85%的公民和永久居民居住在新市鎮內。

一方面,實現了就業與居住的耦合,每一個新市鎮通過在周邊布局低污染的工業區為居民提供就近就業的機會;另一方面,實現了配套設施與居住的耦合,在新市鎮中心提供配套設施,如學校、公園、診所、圖書館、體育設施、商場等。

目前,我國正在大力推進公交都市建設,在繼續加大投入、提升公共運輸運力和服務質量的同時,更重要的是在規劃中強化建立與公交優先發展相適應的城市空間結構和用地布局,通過長遠的城市空間結構規劃和嚴格的控制落實為城市的健康發展和交通的高效運行奠定良好的基礎。

(二)一體化交通發展戰略的統籌優化

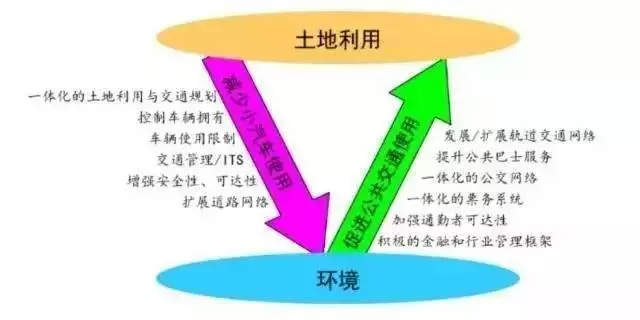

新加坡多年來堅持了「拉(PULL)+推(PUSH)」的發展策略,即在改善公共運輸的同時限制小汽車的使用。

(1)大力推進公共運輸建設

1997年新加坡早尖峰時段的公共運輸出行比例為67%,2004年下降到63%,並在2008年下降到59%。下降的公共運輸分擔率成為LTMP2008提出的三大挑戰之一,並採取了一系列的措施來提升公共運輸的吸引力,經過五年的努力,2012年早高峰公共運輸出行分擔率增加到63%。

而其發展目標是到2020年、2030年尖峰時段公共運輸分擔率分別達到70%和75%,為了促進這一目標的實現,新加坡多年來堅持地鐵、輕軌等軌道交通的建設,軌道交通線網規模在2012年達到178公里,未來的發展目標是在2020年和2030年分別達到280公里和360公里。

對於軌道站點覆蓋率,LTMP2008提出的發展目標是在中心區域出行者平均可以在五分鐘內到達軌道交通站點,即在中心區域基本實現軌道交通站點500-600米半徑範圍的全覆蓋;

LTMP2013對軌道交通站點覆蓋率提出了更高的要求,要求全島範圍內80%的家庭在軌道站點10分鐘步行距離範圍內,即軌道交通沿線約1公里範圍內約覆蓋全島80%的居住人口,軌道交通對人口的廣泛覆蓋促進了交通與用地的良性互動。

(2)努力控制小汽車增長

目前,新加坡機動車保有量約97萬輛,其中小汽車約62萬輛,小汽車擁有率為101輛/千人,達到了較高的小汽車擁有水平,約為採取類似小汽車擁有政策的香港、上海等城市的小汽車擁有水平的兩倍。

新加坡通過車輛限額制和道路收費系統等措施嚴格控制小汽車的擁有和使用。新加坡從1990年開始對小汽車擁有實行擁車證制度(COE), 車輛增長率由7%降低到3%。

擁車證制度的實施有效控制了車輛增長,但是高額的擁車證費用可能反而刺激車主高強度使用車輛,為了減少這種影響,LTMP2008提出需要考慮將費用調控方式由擁有權向使用權轉移,並適當降低擁車證費用。

新加坡隨後將車輛增長率逐步調低,2013年車輛增長率控制在0.5%。LTMP2013指出,新加坡將堅持擁車證制度的基本原則不變,並尋求長遠的可行措施來實現擁車證數量的穩定供應。

新加坡多年來堅持一體化的交通發展戰略,「胡蘿蔔」與「大棒」並舉,改善公共運輸與限制小汽車擁有和使用同步推行,這種持之以恆並不斷完善的綜合的、系統的交通發展戰略產生了良好的整體效應。

我國大多數城市也提出了城市交通發展戰略,並提出了一系列的對策與措施,但是在實施過程中往往會產生政策措施相互牴觸或者含混不清的情況,最終導致貫徹和落實的力度往往不夠。

(三)高密度城市交通系統的高效配置

新加坡是典型的高密度城市,如果按照建設用地面積計算則其人口密度則高達15194人/平方公里,低於香港的人口密度,但是約為上海人口密度的兩倍。

經濟發展和人口規模擴大帶來了出行需求的迅速增加,新加坡出行需求從2007年的890萬人次/日增加到2012年的1250萬人次/日,年均增長率達到7%;根據LTMP2008和LTMP2013,預測2020年和2030年的出行需求將達到1430萬人次/日、1875萬人次/日。

高密度城市大量的交通需求必須通過城市交通系統的高效配置來支撐,以下分別從新加坡道路網絡和軌道交通線網兩個方面進行分析。

新加坡現有各等級道路約3300公里,道路網密度為4.8公里/平方公里,如果按照建設用地面積計算則其道路網密度高達10公里/平方公里,高於香港的道路網密度,約為上海、蘇州工業園區道路網密度的兩倍。

新加坡道路網絡的另一個特徵就是層次結構分明、等級有序優化,實現了不同車輛的分流;並且採用曲線道路(環形支路)和非連續道路(T型交叉口、盡端路)相結合的道路模式,控制組團內部的機動車行駛速度及穿越交通量,採用宜人的步行尺度規劃居住區道路,引導人的出行方式,鼓勵慢行交通。

新加坡構建了以軌道交通為主導、輕軌和公共巴士為接駁的多模式綜合化公共運輸系統,並通過設施一體化、票制票價一體化、運營管理一體化等措施鼓勵乘客在各種公共運輸方式間換乘出行,促進公共運輸的使用[6]。

2012年新加坡按建設用地面積計算的軌道交通線網密度約為0.5公里/平方公里,2030年軌道交通線網密度約為1公里/平方公里,高於香港、上海、蘇州工業園區的軌道交通線網密度。