半人馬」本土病例

7月22日,新加坡衛生部通報,首次出現6起奧密克戎BA.2.75本土病例。

BA.2.75是奧密克戎BA.2的分支。世衛組織尚未給它單獨命名,但有網民自行以星座「人馬座」將之命名為「半人馬」。這個暱稱後來開始流行。

新加坡這6起「半人馬」確診病例是衛生部通過全基因組排序檢測出來的。所有六名病患在檢測陽性之後都隔離,皆為輕症。

幾天前,衛生部通報,7月14日首次出現2起奧密克戎BA.2.75病例,皆為境外輸入。兩人近期曾到過印度,確診之後自我隔離,現已康復。

BA.2.75是奧密克戎的新亞型變異株,現已傳遍印度、澳洲、德國、英國、加拿大、新加坡等十多個國家。

同日(7月22日),台灣地區檢出首例BA.2.75輸入病例,是一名自印度抵台的30多歲男性,曾接種3劑疫苗,7月10日與2名親友自印度抵達,雖持有搭機前陰性報告,但3人都有發燒症狀,且入境後在機場采檢陽性;這名男子檢出BA.2.75,另2名同行者檢出BA.4。

世衛首席科學家:

可能表明「重大的免疫逃逸」

世界衛生組織目前仍在觀察BA.2.75,尚未將之列入「須關切」的病毒株名單。

但是,世衛組織首席科學家Soumya Swaminathan說,BA.2.75似乎已經發生了某種變異,可能表明「重大的免疫逃逸」,並補充說,它比印度的其他變體顯示出「明顯的增長優勢」。去年年底,當高變異的奧密克戎變種病毒出現時,全球衛生當局也發出了類似的警告。

新加坡衛生部指出,目前沒有證據顯示BA.2.75的毒性和重症程度與奧密克戎其他亞種有所不同。

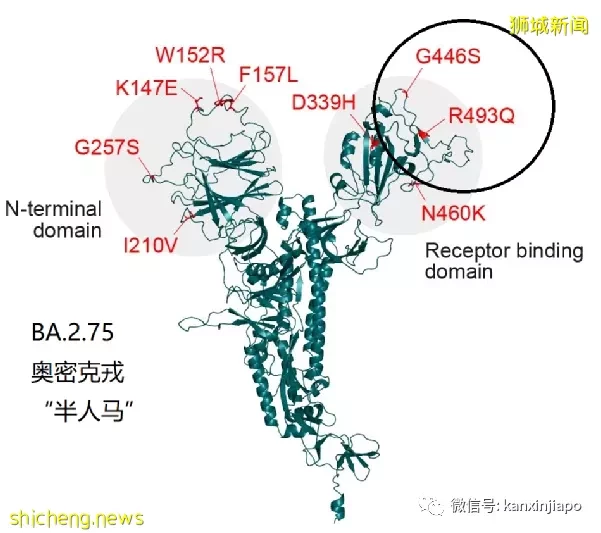

BA.2.75是BA.2的分支。與BA.2相比,它的蛋白突刺有9處發生變異,科學家比較關注的是G446S和R493Q這兩處變異。

G446S有可能幫助BA.2.75形成對現有疫苗產生抗體的逃逸,R493Q則有可能讓BA.2.75更容易依附到人類細胞,換句話說,BA.2.75可能具有更大的免疫逃逸能力,也可能更易傳播。

BA.2.75是今年五月在印度首次發現的。德爾塔也是在印度首次發現。不過,專家從目前印度的疫情觀察,發現BA.2.75並未形成大的感染波和死亡波。

臨床微生物學與傳染病學亞太學會會長淡馬亞(Paul Tambyah)教授認為,全球疫情發展到這個階段,新冠病毒應該變異得極具傳播力,但毒性大為減低,就跟1918年的「西班牙流感」一樣,到了1920年至1957年就變異成人間常見的流行性感冒。