國際權威醫學期刊《柳葉刀》最近刊發的一份研究顯示,在新加坡對抗新冠疫情,比起停課、關閉學校,進行自我隔離和在工作場合保持距離,是更有效的政策。

(圖源:新加坡人力部)

儘管新加坡控制住了首批感染病例數量與死亡數量,但由於新加坡是全球航空交通樞紐,和多國聯繫緊密,也有近20萬國人在海外,現在正面臨第二波輸入型病例導致疫情暴發的風險。

在本地傳播方面,與工作相關的感染人數所占百分比在不斷上升,表示工作場所是新加坡的主要感染場所,工作場所傳播的減少,對疫情整體防控作用巨大。

(圖源:新加坡國立大學商學院)

發表在《柳葉刀》上的文章名為「Interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore: a modelling study(延緩新冠病毒在新加坡早期傳播的措施:一項模型研究)」。

通過模型研究,評估新加坡政府實施的隔離感染者、設定社交距離、關閉學校等措施對疫情防控是否有效。

此研究是首次通過模擬模型研究隔離、居家工作、關閉學校等干預措施在減少疫情二次傳播中的作用。

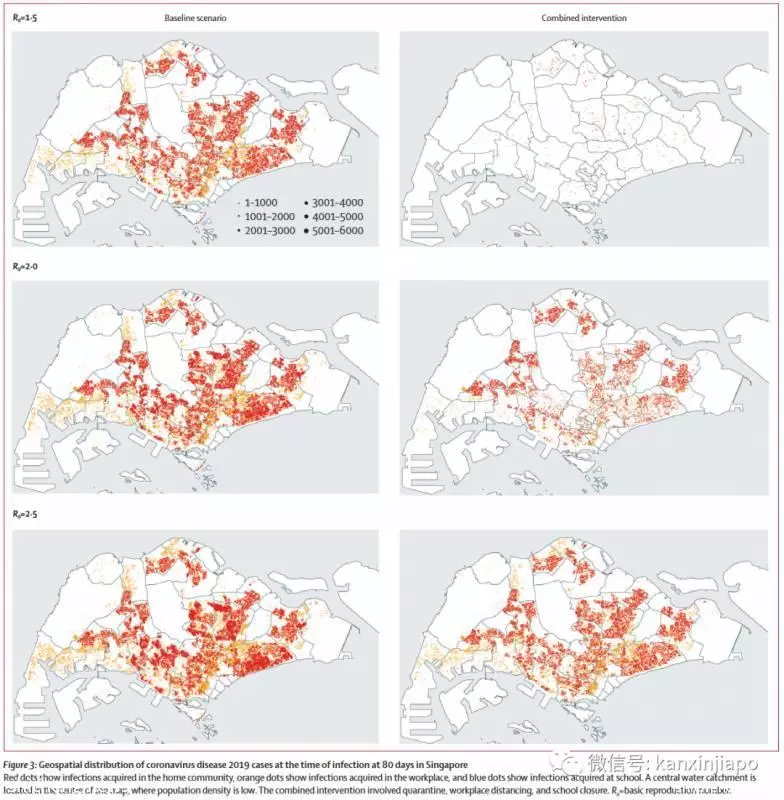

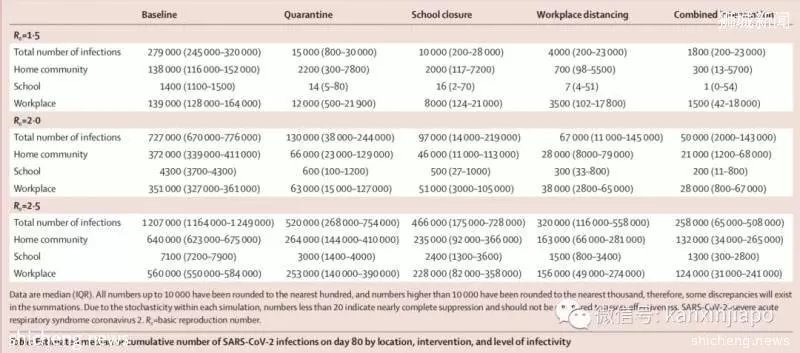

研究人員首先運行模型,估算出新加坡政府沒有採取任何干預措施的基準情景(R0,指在沒有外力介入、所有人都沒有免疫力的情況下,一個感染到某種傳染病的人,會把疾病傳染給其他多少個人的平均數)下,經歷80天後感染新冠肺炎累計患者數量。研究默認這其中7.5%是無症狀患者。

對於基準情景而言,當R0為1.5時,第80天的中位累積感染數為279000人,相當於新加坡居民人口的7.4%。

當R0為2.0時,感染總人數約為727000例,相當於新加坡人口的19.3%。

當R0為2.5時,感染數字就變為了1207000例,此時相當於新加坡人口的32%。

然後他們針對每個R0值,評估4種干預情景與基準情景相比對疫情暴發規模和速度的影響。 這些干預方案包括:

1. 對受感染者的隔離措施以及對與他們相關的家庭成員的隔離

2. 隔離加上關閉學校

3. 隔離加上工作場所隔離

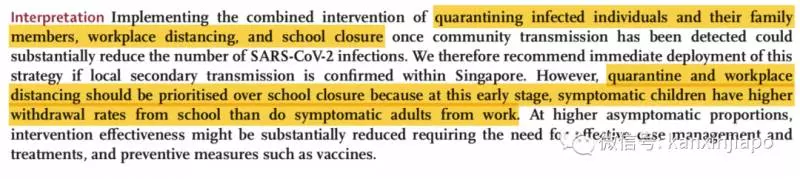

4. 隔離、關閉學校和工作場所保持間距。 研究人員發現,一旦社區傳播出現,就立即隔離被感染的個人及其家人、工作場所隔離和關閉學校的聯合干預措施,將能夠大大減少新冠病毒感染的病例數。

調查顯示,生病的兒童不上學的機率更高,但成年人卻更有可能在身體不適的情況下,繼續工作,也就是說,加大了工作場合傳播病毒的風險。

而且,由於超時工作等原因,在工作場所中的感染者數量始終超過在學校的,這一特點在R0較高時,尤為明顯。因此應優先考慮在工作場所保持距離,並讓受影響的員工自我隔離,而不是優先選擇停課。

另外,在無症狀患者比例較高的情況下,各種防疫措施的效果可能會大大降低,這時就需要有效的病例管理和治療,以及加快研發疫苗、特效藥等。

就目前形勢而言,在工作場所保持距離,自我隔離,和關閉學校多管齊下,仍然是可以避免病例暴增的有效干預措施。