李光耀的自畫像叫做「實用主義」,論者也普遍認同其「實用主義」。

李光耀是政治家。無非顧名思義,從最樸素的角度、用最易被公眾理解的話語,推出「實用主義」以標示治國理念罷了。

買鞋首在合腳,而非牌子;實效大於概念。

對英語工具性的考慮

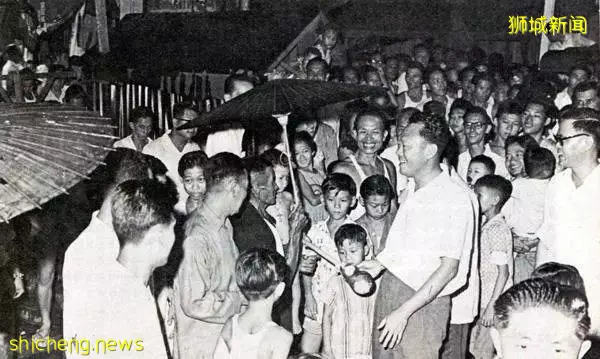

生活在多種族多語言並存的社會,李光耀特別重視語言。富裕家庭自幼教給他的是英語和馬來語、爪哇語。留學劍橋,更讓他講一口非常標準的不列顛英語。但是,身處1955年的新加坡,面對占人口多數的華語族群,他很快認準「要贏得選票,女皇英語的幫助不大」,把華語說好才重要。

為贏選票,猛補華語,立竿見影,終上大位。他的選擇及變換,就是這般實用。

但是他自有道理,道理仍在於實用:資源貧乏的彈丸小國,「獨立之初,如何存活?這是200萬人生死攸關的問題。隨著一批批精通英語、諳熟規則,跟歐美商戶直接對話的學子上崗,新加坡外貿競爭力驟增,港口變得熱鬧了,「門泊東吳萬里船」,新加坡成為亞太最大轉口港,經濟風生水起,百姓荷包日豐。

對華語建構東方價值作用的考慮

李光耀的目標,絕非單一英語教育。

新加坡推出雙語教育,以英語為第一語言,母語為第二語言。由於華族占多,母語主要即指華語。愈到後來,李光耀愈強調母語萬萬不可忽視。只因為,語言是思想文化之載體。華語背後聳立著孔孟為代表的宏富深厚的儒家傳統道德文化,或曰東方價值體系。

李光耀痛感:「我們為了謀生而採用英文,也面對著被一種完全不同的生活哲學所滲透的極大危險。」危險何在?他一語中的:「步西方國家後塵,安逸放縱,失去目標。」個人主義盛行,集體主義式微,此長彼消,從學校浸潤社會,損及人際關係、社會秩序,最終導致了公眾的幸福指數降低。

李氏主張的雙語教育,旨在「實現工具語言與文化語言的兼顧」。他力倡與現代人文精神相結合的忠孝仁愛禮義廉恥傳統,就是借傳統道德文化之富藏,濟後輩道德失落之貧困。他又不止於孔孟之道。……兼收並蓄,因地制宜,適我所用,遂有被外界笑稱「非驢非馬非騾」的新加坡價值體系。

新加坡嗣後經濟長足發展,且保持民風淳樸,秩序井然,舉世稱道,實淵源於此。看看採訪過李氏的美國報人湯姆·普雷特筆下——新加坡馬路上沒有飛舞的廢紙、拋棄的雜物,沒有喧嚷的汽車喇叭聲,也沒有乞丐、流浪漢,咖啡廳桌下摸不到口香糖渣,女士可以在深夜上街,癮君子不敢進公園騷擾……

從效果出發考慮歐美製度

井然的秩序,得之於溫柔教化,也來自嚴格管理。新加坡以「嚴」出名。先禮後兵,重典嚴罰是社會底線的保障。

普雷特讚賞這種「嚴」。在細數新加坡秩序嚴整的積極效應後,他說:「如果你喜歡,儘管把這一切稱呼為專制統治的『惡果』吧。我卻稱之為『正常』和『衛生』,而我還希望更多。」但是與普雷特唱反調的聲音,在這個世界上也挺響亮,且綿延不絕。

李光耀的回答乾脆利落。給癮君子強制戒毒,抓毒販下獄以至處死,「國際大赦組織說我們在一千人之中有最高的死刑比例,但我們是最乾淨的社會,免受毒品的禍害」。這是比效果。從攜帶口香糖到亂扔廢棄物、隨地吐痰、隨便泊車、塗鴉建築物、公共場所吸菸、不沖公廁都要被重罰。李氏公開表示「我經常被指責干預新加坡人的私生活。對,但如果我不這樣做,我們今天不會有這樣的成就」。

他最受詬病的,還在於政治上約束殖民地獨立後民眾普遍享有的民主權利。仍是從效果出發,李光耀坦陳,不看好歐美民主制度能輕易在貧窮國家落地移植。「英國和法國曾經為其殖民地制定過80多部憲法,這些憲法、制度、權力制約和平衡都沒有什麼問題」,何以到頭來,許多新興國家「結果爆發了騷亂、政變或革命,他們的國家失敗了,政體也崩潰了」?結論就是:勿簡單化地認為民主程度越高越好,唯適應本土人群的文化教養程度才叫做好。

不是一人一票就叫民主了,萬事大吉了。民主是權利,也蘊含責任。民主化是一個漸進過程,亟待公眾增長教養來推動。李光耀無奈地說過,「如果國民是受過教育的、從小就很有教養,這樣管制時就不必太嚴格」。可當初新加坡一窮二白,教養匱乏著呢,一個「嚴」字遂不得已而為之。

杜絕庸俗實用主義

中新兩國政治制度不同,並不妨礙彼此欣賞。李光耀多次高度評價鄧小平的治國理念。鄧小平則在改革開放前夕出訪考察時,除美日兩個當世經濟超強,就選了袖珍國新加坡。在鮮明徹底的務實風格上,他倆的心是相通的。

李光耀的實用主義思維自然也難免誤判之處,包括對內和對外。比如他對於我國醫改、房改等都提出過有益建議,但為便利中外交往「曾經建議一位中國領導人把英語作為中國的第一語言」,未免離譜了。工作須求實效,但李氏同時告誡不可急於求成。這一來,就跟人們印象中似曾相識的只顧眼前、罔顧將來、瞻頭忘尾、短期效應,甚至過河拆橋、飲鴆止渴的庸俗實用主義做派判然不同,完全劃清了界限。

面對李光耀的「實用主義」,我們今天要有所思。