近來,「紅包行情價」看漲在新加坡成了熱門話題。《新明日報》11月4日的一篇報道說,參加周末婚宴的賓客,紅包價位已經衝破200新元,有的甚至逼近400新元。

(新明日報)

有網民10月25日在新加坡論壇Reddit上發文分享說,他參加了一名同事的婚禮並給了新人一封紅包當作祝福,但沒有在紅包封上留下自己的名字。

他在婚禮隔天收到同事的簡訊,附上照片要求他「認領」自己的紅包。該網友寫道,他認為同事要求表明紅包金額的行為非常無禮。他也聲明自己給的金額是超出自己那份「餐費」的,因此並非害怕丟臉而沒有署名。

(Reddit截圖)

該貼文引起了網友的熱烈討論,有人留言表示新人的做法是既無禮又無聊,把紅包金額當成衡量個人交情深淺的一種「記分」標準。也有網民認為新人應該根據自己的能力來辦婚宴,而不是指望利用紅包來支付婚禮費用。

你給紅包是祝福,我當紅包是收入?

在華人習俗的各種慶祝活動上,紅包象徵著一份祝福。不過,最近社會上不時會聽到因為紅包金額而引起熱議的事情。到底是新人的心態變了,還是結婚比以前更貴了?

這年頭若想在新加坡辦場婚宴,一張十人桌要價從1498新元至1888新元不等,一些較高檔的酒店宴請一桌的費用可達 2380 元。有網站指出,一對新人在新加坡結婚平均需花費約四萬新元。

聖淘沙灣W酒店是新人喜歡選擇的婚宴場地,但也是新加坡較昂貴的宴會場地,周末去那裡參加婚宴,2023年的紅包行情價是每名賓客240新元至280新元。(海峽時報)

新人在面對高昂開銷時,賓客給的紅包自然起到一定的幫補作用,所以一些新人會「出奇招」規定紅包數

額,或與時並進地收取電子錢包,又或者要求賓客認領紅包,以更好地計算成本。

其實精打細算並非壞事,但把重點放在紅包的金額而不是紅包的祝福意義,難免會讓人感覺結婚已成一門生意。辦婚宴的新人需要紅包來平衡支出,賓客包紅包時要小心斟酌,甚至提心弔膽,深怕一旦數額不對就會引起新人不滿或落人口舌。

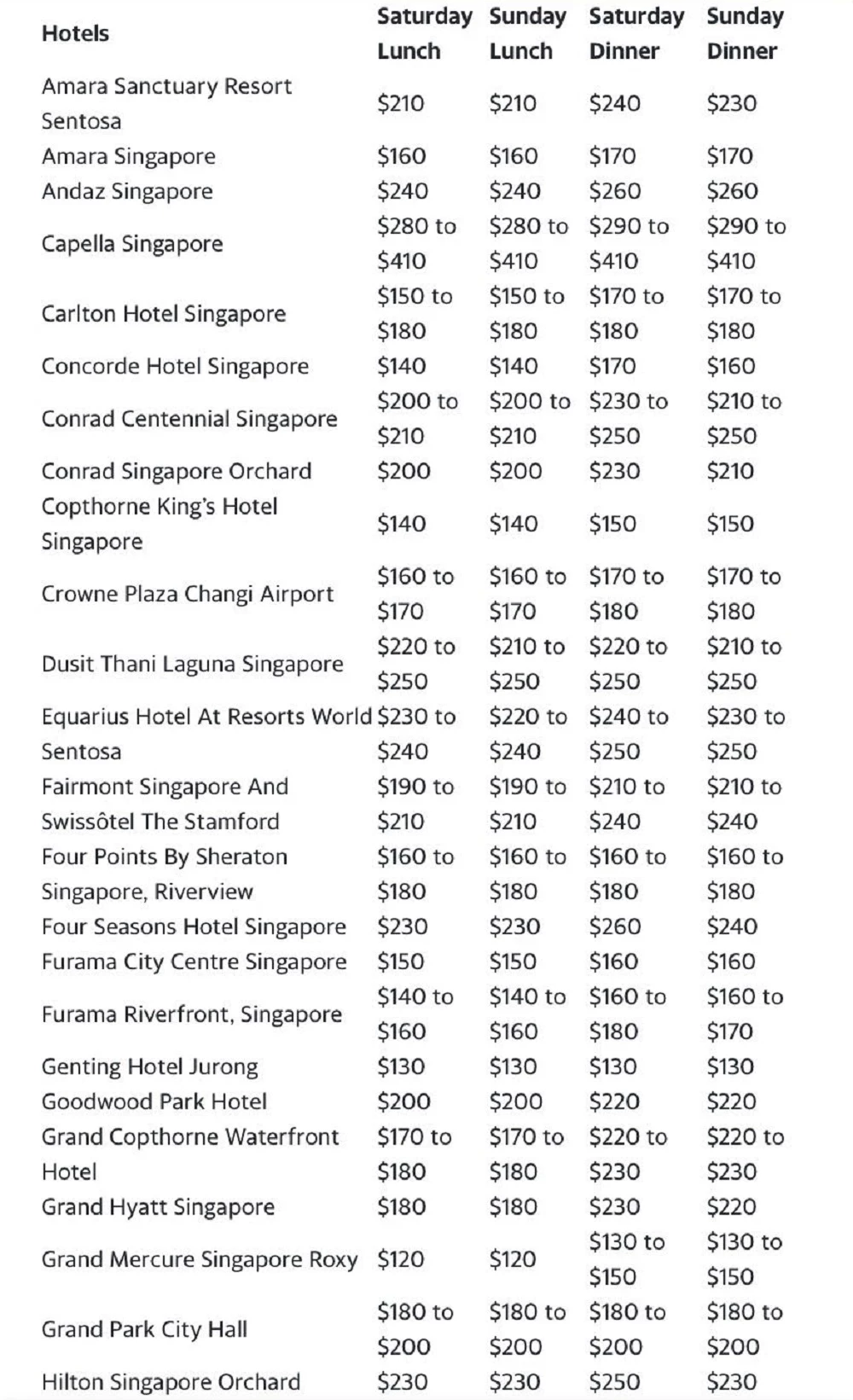

為了避免類似情況的發生,每年有不少網站會根據宴會場地時間,整理出「年份紅包行情價」供讀者參考。一些網站甚至還「提醒」讀者要把從今年起逐年增長的消費稅考慮進去。

(singaporebrides.com)

旅遊網站Klook上就有文章表示賓客可根據與新人的關係來決定紅包數額,一些關係包括普通朋友、關係較好的同事、親戚主管和直系親戚及閨蜜等,每個「類別」之間的價錢相差約50新元。

年輕一代不辦婚宴,拿錢去旅行修新房

非洲肯雅的蜜月套房。(Olare Mara Kempinski)

越來越多年輕世代覺得辦婚禮繁雜瑣碎,成本又高,所以偏向「只領證,不辦酒席」的結婚方式。年輕人認為與其辦酒席來展現財力,為長輩爭光,倒不如把錢拿去計劃一場畢生難忘的蜜月旅行,或者用來裝修新房,還能為以後有了孩子的生活鋪路。

花幾個月準備只為了那一天,婚禮太累了。新人需要在婚禮的幾個月前就開始準備,比如試婚紗、試菜、準備賓客名單等。傳統中式婚禮的注意事項和大小禁忌更是讓人望而卻步。

一些年輕人見證過親朋好友的婚禮,或以伴郎伴娘的身份參與過一些婚禮的籌備過程,覺得辦婚禮是吃力不討好的體力活,從而選擇不辦婚禮。

年輕人不一定想辦婚禮,也和一些父母持有開放態度有關。現在有不少父母更願意聆聽孩子的想法,不再局限於傳統的思想觀念,讓孩子為自己的生活做決定。

成家立業,結婚生子本是喜事一樁,但如果為了紅包而新人打盡算盤,賓客小心翼翼,那包紅包還有意義嗎?

是一份祝福還是一張吃飯看錶演的入門票?甚至於婚禮還值不值得辦?答案就因人而異了。