植物園武吉知馬區塊劃分成幾個主題花園:彩葉園 (Foliage Garden)、民俗植物園 (Ethnobotany Garden)、種子銀行 (Seed Bank) 和生態湖 (Eco-lake) 旁的生態花園 (Eco-garden)。Eco有兩個涵義,第一是生態 (Ecological),為到訪的大眾敘述人類與其所處的生態系統之間相互依存的關係。第二是指經濟 (Economical),因為這裡的植物依舊是經濟作物,也道出許多與這片土地息息相關的故事——殖民地時期的經濟花園。

▲經濟花園的歷史標示板(攝於植物園)

殖民地時期的植物園發展和經濟作物

其實早在18世紀,歐洲列強就在各自的殖民地開始建立植物園來滿足本國或是殖民地的需求,並把種植出來的一些作物當作藥用,解決時常發生的疾病問題。19世紀後,英法荷等東印度公司將其當作試驗基地,用以「馴化」(cultivate) 原本在地野生植物,轉變成能在人類控制下大量培育、種植和收成的經濟作物,以為帝國開發資金來源。

法國東印度公司於1737年在模里西斯建立了旁普勒姆斯植物園 (Pamplemousses Botanic Garden),起初種植木薯和蔬果來為駐紮的軍隊當作糧食,後來實驗性種植了桑樹,企圖獲得桑葉養蠶取絲。隨後還大量種植了甘蔗、豆蔻和丁香等。值得一提的是,這座植物園的名字 Pamplemousses 就是法文中葡萄柚的意思,源自荷蘭語「臃腫的檸檬」。相信也是因為這種經濟作物來自當時荷蘭東印度公司殖民地。

在東南亞的一隅,荷蘭東印度公司也於1817年在巴達維亞(今雅加達)設立了茂物植物園。其實早在1811年,英國東印度公司在爪哇戰爭勝利後,身為爪哇副總督的萊佛士就入駐了當時茂物植物園隔鄰的宮邸。1814年,萊佛士的妻子奧利維亞病故於爪哇,而茂物植物園內就立有一座她的紀念碑。在第一份英荷條約簽署後,英國於1816年將爪哇歸還給荷蘭。在那之後,茂物植物園和新加坡植物園有著極其相似的命運。

▲萊佛士第一任妻子奧利維亞的紀念碑

就在茂物植物園內(圖源:jakartabytrai)

荷蘭東印度公司著手將其打造成區域性經濟作物研究和保育樞紐,經濟作物包括了橡膠、金雞納、咖啡、香草和油棕樹。1848年,荷蘭人嘗試把從西非帶來的油棕樹種子 (Elaeis guineensis) 栽種在茂物,相信就是東南亞一帶油棕樹的「老祖宗」。就像橡膠一樣,油棕隨著工業發展的腳步擴展到了全世界。由於茂物植物園和新加坡植物園一樣有著豐富的歷史,印尼在2018年向聯合國教科文組織申請將其列為文化遺產。

▲油棕樹標本圖

英國東印度公司於1786年在當時英屬印度的加爾各答設立了植物園。倡議設立植物園的羅伯凱特 (Robert Kyd) 中校在寫給倫敦的信中清楚地闡明了設立植物園的重要性:除了解決殖民地饑荒的問題和支持帝國在東印度的貿易活動之外,更重要的是要避免大量白銀外流到印度和中國。

▲油棕樹的紀念碑(圖源:網際網路)

原來,18世紀的歐洲人尤其是英國人很愛喝茶,1784年英國的茶葉稅驟降後導致茶葉貿易額在兩年內翻了三倍,而中國是當時世界上唯一的茶葉外銷國。為了避免大量白銀外流,19世紀初英國人迫切需要尋找中國茶葉替代品。直到1834年的平安夜,加爾各答植物園負責人納撒尼爾·瓦里克 (Nathaniel Wallich) 成功地獻出一份厚重的聖誕禮物——阿薩姆種茶葉。該植物園成功培育出來的另一項經濟作物就是甘蔗,它可以用來生產喝茶需要用的糖。從此紅茶和糖就是英國人「下午茶」的首選!1865年,時任植物園負責人的湯姆士·安德森醫生 (Dr.Thomas Anderson) 成功地培育出了金雞納 (Cinchona)。金雞納是一種源自於南美洲安第斯山脈的植物,其樹皮可提煉成奎寧,是治療瘧疾的主要成分。當時瘧疾是歐洲人在熱帶地區的惡夢,而金雞納的成功培育,猶如歐洲拓殖民者有了「護身符」。

新加坡植物園經濟花園的發展和貢獻

新加坡植物園的經濟花園始建於1875年,由當時另一個英殖民地錫蘭調任過來的亨利·默頓 (Henry Mortun) 開發,並致力將經濟花園打造成殖民地政府研究植物學與自然科學的機構。然而,許多殖民地官員由於沒有看到其立竿見影的效益,一直對他施加壓力,甚至上奏中央削減預算。默頓並沒有因此而喪失鬥志,他把邱園(英國倫敦皇家種植園,Kew’s Garden)送來的賴比瑞亞咖啡試種在植物園內。而幸運的是新加坡植物園內的咖啡樹沒有感染上當時肆虐於錫蘭咖啡樹的咖啡駝孢鏽菌(俗稱咖啡鏽病,讓咖啡樹大量落葉而死亡)。1880年,咖啡樹的種植面積擴大100英畝。10年後,咖啡在新加坡的種植面積翻倍到1,000英畝,是當時海峽殖民地的主要栽種的經濟作物,成為經濟花園的第一項成功案例。

在好不容易熬出一些成績後,默頓終於可以將經濟花園繼續擴張並引入更多經濟作物。他將從華人手上「買斷」的林地與政府授予的軍事保護區營地轉換成他經濟花園的耕作地。如今便是新加坡國立大學武吉知馬校區和植物園經濟花園的所在地。1881年納撒尼爾·坎特利 (Nathaniel Cantley) 接管植物園後「新官上任三把火」,隨即展開了浩大翻土和移山工程。直到1888年,取代坎特利走馬上任植物園園長的亨利·里德利 (Henry Nicholas Ridley) 到來之前,這片經濟花園栽種了各式各樣「漂洋過海」而來的蔬菜,為本地的農產品市場帶來多樣化的選擇。

當時,其他殖民地的經濟花園表現得越來越出色(比如之前提及的茂物植物園所生產的金雞納,占了當時全球瘧疾藥物供應量的90%),里德利面對史無前例的壓力。殖民地政府希望看到經濟花園不只是生產能供應新加坡市場的蔬菜水果,而是要生產出能為政府帶來更多效益的「植物界明星商品」。在里德利絞盡腦汁日以繼夜的嘗試下,許多經濟作物被帶來新加坡植物園試種。1890年,里德利把所有經濟作物按照其性質、種植方式、產能等等重新規劃並栽種。其中最茁壯成長的植物之一的牧竹,或俗稱印度實竹(學名Dendrocalamus),其堅挺的竹竿能用來做建築支撐用途或是做成印度和英國騎兵的長矛柄。現在植物園各處都能看到竹子的身影,而生態園更是有一個竹子栽種區。

除此之外,在開埠初期新加坡擁有大量的茅草。據粗略估計,19世紀中葉茅草至少占據了新加坡島嶼面積的三分之一。茅草(學名Imperata cylindrica),本地也叫白茅或拉郎 (lalang)。由於19世紀初大量種植的甘蜜需要砍伐大量木柴來生火提煉甘蜜膏,而且當甘蜜收成幾次後就會造成土地貧瘠而無法繼續栽種,園主就會放棄那塊土地進而遷往另外一片土地繼續栽種。大量的伐木和遷徙造成了原始森林面積從原本60%縮小到7%,而這些土地大多會被白茅侵占。里德利就把腦筋動到了這唾手可得的茅草上,試圖把廢物轉換為商機。在里德利的指示下,植物園把白茅全身上下進行了詳盡的實驗研究,從堆肥到蓋茅屋再到入藥和釀酒。令人意想不到的是,其中一項令他滿意的結果是把白茅變成製紙張的原材料!里德利與他的實驗園主的報告顯示,用白茅製成的紙張質地足以媲美歐洲同類產品。不過由於白茅過於侵略性,要種植並不容易,而且生產成本太高,所以用白茅造紙的念頭就慢慢地「無疾而終」了。然而里德利嘗試利用廢物再轉變為商機的精神值得嘉許,這項實驗也奠定了經濟花園從農作物轉換成經濟作物研究地的基石。

▲十一棵橡膠樹最初的栽種點

里德利有另一個稱號就是「瘋狂里德利」或「橡膠里德利」,源自於他大力向當時的園主推銷種植橡膠。20世紀中期,馬來亞生產的天然樹膠占了世界生產總量的一半,讓新馬的名字出現在世界歷史的舞台。橡膠 (Hevea Brasiliensis) 也叫三葉膠或巴西橡膠,原產於南美洲巴西,其在19世紀中旬迎來了第一次黃金期。當時歐洲把天然橡膠防水、耐磨、不導電的特性發揮得淋漓盡致,加上電燈和汽車的發明與普及,推波助瀾地帶動了人們對電線絕緣外皮和輪胎等膠製品的需求。19世紀70年代英國打破了巴西對橡膠的壟斷,偷偷地把橡膠種子運往邱園和分發到其他的殖民地栽種。然而因為氣候和地理因素,橡膠無法在錫蘭和邱園大量發芽繁殖,赤道氣候和地形與巴西相近的東南亞就成了英殖民地政府的心腹之選。1877年,22株橡膠幼苗被送往新加坡,其中11株栽種在經濟花園內,這就是東南亞橡膠的「祖先」。其位置大略在現在的交響樂湖 (Symphony lake) 附近,園方還特地為這十一棵「祖宗樹」設了一個紀念碑呢!

▲為「祖先樹」設立的紀念碑

但是里德利起初在推廣橡膠種植時可不是一帆風順的。因為種植橡膠需要投入大筆資金,而橡膠需要至少7年時間來成熟,此外當時的割膠作業是用斧頭在樹身開出許多傷口導致橡膠樹在幾次收成後就倒下了。縱使里德利一直大力推銷橡膠種子,種種的原因還是導致新馬一帶的種植者興致缺缺,唯獨當時在馬六甲的海峽華人陳齊賢願意率先在自家的咖啡種植地嘗試種植橡膠。隨著橡膠的價格因為工業的需求水漲船高,園主們的立場慢慢轉變,新加坡植物園接到橡膠種子的訂單也越來越多。里德利和他的團隊這時在經濟花園對橡膠種植和收成進行實驗。20世紀初期,他們發布了大量研究報告,發現在黎明前收成的膠汁較多而且較寬的種植間距可以提高產量。里德利也研發了不會傷害橡膠樹的「魚脊型」收成法,也就是用特製的鐮刀在樹身連續劃出類似「V形」導膠口,膠汁順其流到膠杯然後收集。經濟花園的這項研究,促使區域形成了一個從種植、收成到加工的橡膠經濟生態圈,讓馬來亞半島取代巴西成為當時世界主要的天然膠生產地。里德利和橡膠的故事對植物園成功申遺扮演著重要的角色,植物園內也有許多關於橡膠的故事讓大眾們去尋幽探秘!

▲三葉橡膠標本圖

里德利賦予了經濟花園新的使命,也就是成為區域解決植物問題的科研基地。其另一個重要的貢獻就是間接促成了第一部「反昆蟲」立法——《1890年椰子甲蟲條例》。當時馬來半島的椰子種植園長期被甲蟲侵害導致收成欠佳甚至死亡。里德利在經濟花園搜集整理資料,並在1889年發布了他研究的成果。海峽殖民地隔年就根據這篇研究,制定了法律而且設置「椰子樹稽查員」來取締違例者。直到20世紀初椰子甲蟲已經不再對新加坡椰子樹構成威脅,顯示了經濟花園研究的重要性。無獨有偶,19世紀70年代,甲蟲對新加坡的豆蔻樹也造成了傷害,使得新加坡不能像馬六甲和檳城一樣大量種植豆蔻。里德利在經濟花園也對豆蔻樹進行了研究並於1890年發布了他的研究成果,使之克服蟲害並在新加坡開始種植。

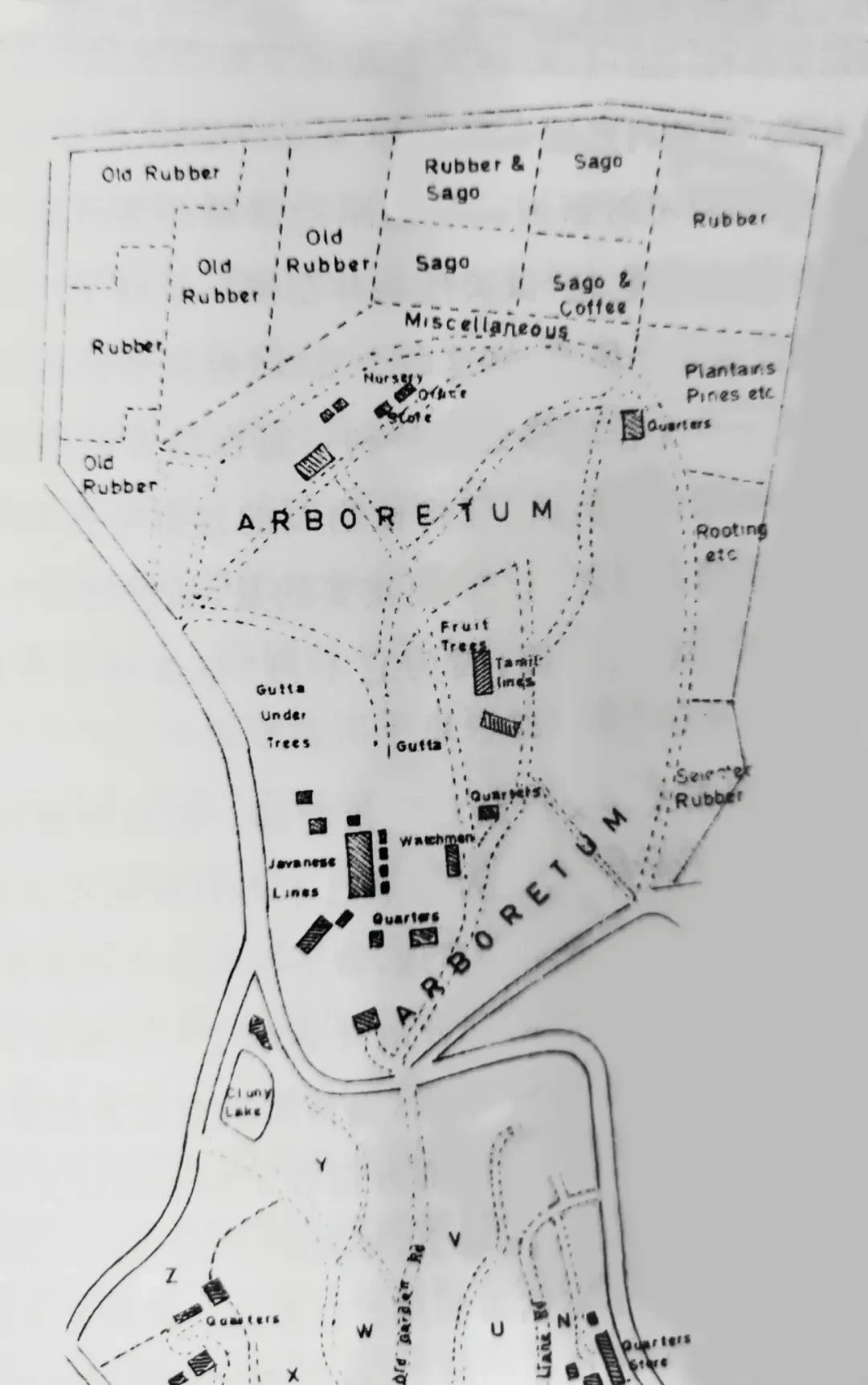

▲十九世紀後期的經濟花園

(圖源:《大自然的殖民地》巴納德著)

新加坡植物園裡的經濟花園,不僅記錄了殖民地時期的植物園園長如亨利·默頓、納撒尼爾·坎特利、亨利·里德利及眾植物學家和熱愛植物的先輩們不辭勞苦的耕耘,也展現了植物園在那段時期對新加坡乃至全世界扮演的重要角色。然而殖民者曾經引入大量勞工,奴役殖民地人民的行徑仍然遭到後人所詬病。