文明於中外的蘇州工業園區誕生於特殊的時代背景,我們在《中國產業園區企業歷程研究報告》中有提到:當時,由於中新兩國都在為提升各自的經濟發展努力尋求改革和創新。恰逢此時,兩國領導人——中國改革開放總設計師鄧小平和新加坡總理李光耀看到中新合作的契機,中國可借鑑新加坡發展經驗,開發現代化工業園區,為中國城市的發展提供範例,而新加坡在土地限制下需要尋求新的出路來抵禦外力的限制。

中方背景:改革開放、振興經濟

1978年,時任中國國務院副總理鄧小平訪問新加坡,對新加坡在建國13年內取得的經濟成果與城市面貌表示讚嘆和贊揚。李光耀向鄧小平介紹了新加坡的經濟發展歷程、對外開放政策以及吸引外資的舉措,認為中國可以比新加坡做得更好。

1979年,中國啟動了一系列改革措施,促進經濟。其中的一項措施,是不斷吸引外商的直接投資。通過外商直接投資能帶來資本、技術和管理技能,還能增加就業和外匯收入,提升其竟爭力。80年代起,中國先後設立了一批經濟特區和工業技術開發區。

1990年4月,中國為進一步擴大開放、推動社會主義市場經濟發展,正式啟動上海浦東新區開發開放。開發開放浦東,不僅有助於上海發展成為國際經濟、金融、貿易中心,而且以上海為龍頭,有效帶動了長江三角洲地區的對外開放與開發,逐漸實現區域的經濟騰飛。長三角區域得益於浦東開發開放戰略,充分利用地區環境、交通地理優勢及一系列優恵政策的合力,吸引了眾多外資投入。

新方背景:走出國門謀雙贏

1973年,石油危機引發全球經濟衰退,新加坡亦深受影響。1979年,新加坡在經濟復甦後,便著手拓展外部經濟空間,開展在國外的經濟活動。與此同時,勞工成本上升並土地資源短缺,對新加坡的經濟競爭力構成挑戰,新加坡政府於是著手調整經濟結構,重新規劃產業布局,從単一的製造業經濟逐漸轉向多元經濟,並且走上區域化經濟發展之路。當時,世界經濟已邁入全球化的加速階段,中國、馬來西亞、印度尼西亞和泰國等諸多亞太地區國家,開始對外開放並擴大外貿,利用外商投資推動國內經濟增長,新加坡調整經濟結構怡逢其時。

區域工業園區計劃,是新加坡區域化經濟發展戰略的關鍵構成。在區域內新興市場開發建設工業園區,可充分利用這些地區初級生產要素的低成本優勢,同時開發工業地產,輸出高品質的二級生產要素、工業基礎設施和管理服務等。

1989年,新加坡在印尼巴淡一毫啟動的試點項目大獲成功,新加坡政府深受鼓舞,認為同樣模式可在亞太其它地區複製推廣。1990年,中新兩國正式建交,雙邊關係深化發展,為建立互利共贏的中新合作關係以及開展兩國首批合作項目,提供了機遇和平台。

1991年,中東海灣戰爭的爆發對新加坡來說,是個巨大的震撼,新加坡和科威特一樣都是小國,為避免重蹈科威特之覆轍,避免國內產業因戰爭而全軍覆滅,新加坡需要在海外建設一個類似裕廊工業園的產業基地。中新兩國合作開發的蘇州工業園區就是在這樣的時代背景下應運而生。

中國哪些城市進入候選名單?

或許很多人會問,諾大的中國當初李光耀為什麼會選擇蘇州來開發工業園區呢?其實1992年鄧小平南方談話之後,李光耀曾到訪過北京、上海和其他五個省份。北京是首都,從政治意義和土地價格上講,新加坡應該是沒什麼機會落戶北京。所以,他把目光又投向了另一個經濟中心上海,而此時中國正開始以舉國之力開發上海浦東,自然也「瞧不上」新加坡。又由於新加坡人大多是福建、廣東人的後裔,宗親血緣關係比較複雜,熟人網絡會影響正常的商業決策和政府治理,所以李光耀從一開始就明確排除了閩、粵二省。這樣一來,候選人名單里只剩下蘇南的蘇州、無錫,膠東半島的青島、煙台、威海。而新加坡是一個國際港口城市,投資中國時肯定會首選海港,從這點來看,蘇州、無錫明顯處於弱勢。那最後選址蘇州的真正緣由其實與五個關鍵人物密切相關,具體我們會在《中國產業園區企業歷程研究報告》中詳細闡明緣由。

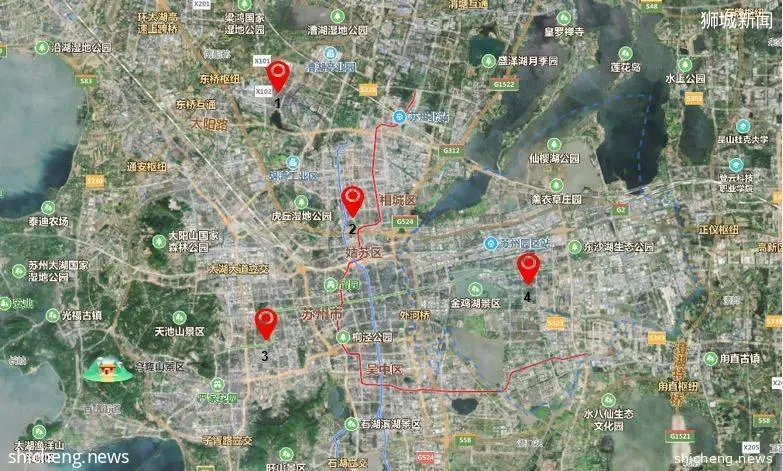

蘇州市地圖:1.黃埭一帶2.蘇州火車站北邊3.蘇州高新區西4.金雞湖一帶

而在蘇州本地選址時,更是一波三折。最開始其實蘇州方面圈定了四個區域,分別是現蘇州相城區的黃埭一帶、蘇州火車站北邊、蘇州高新區西邊那一塊和市區東邊金雞湖一帶。

第一塊蘇州相城區的黃埭一帶,距離蘇州市中心較近,正因為離市中心近,很多的道路交通發展成熟,很難從新的規劃,自然是不考慮;第二塊是蘇州火車站北邊這個區域,雖然交通相對方便,但是該區域屬於老城區範圍,周圍有很多的園林保護建築,不利於建設和拆遷,也被排除在外;第三塊是蘇州高新區西邊那塊,是蘇州政府首推的區域,但新加坡人覺得此時的高新區已經確定為工業開發區,距離上海較遠,而且此地離高新區太近,後期如果發展起來,說不清是誰的功勞,所以也被排除在外;而前三個區域都是市西的丘陵與山區,開發成本低,蘇州方面有著自己的打算,但令人吃驚的是,新加坡人偏偏看中了多水密、地勢低洼、開發成本大的第四塊地:市區東邊金雞湖。新加坡人為什麼選擇金雞湖地區發展工業園區,而這套選址思路正是《中國產業園區企業歷程研究報告》中提到的新加坡「軟體」。它既是新加坡建國經驗,也是李光耀執政40年的輝煌成果。

1994年2月26日,中新雙方簽署協議

1994年2月11日,國務院給江蘇省人民政府下達了《關於建設蘇州工業園區有關問題的批覆》,同意在蘇州工業園區實行沿海開放城市經濟技術開發區的政策,賦予園區較大的審批權限,同意園區在堅持和維護我國國家主權的前提下,自主地、有選擇地借鑑新加坡對我國適用的經驗,蘇州工業園區正式成立。

1994年2月26日,在北京釣魚台國賓館,中國和新加坡簽署了《關於合作開發建設蘇州工業園區的協議書》李嵐清副總理和李光耀資政分別代表各自政府在文本上簽字。國務院總理李鵬和新加坡總理吳作棟出席見證,《關於借鑑運用新加坡經濟和公共管理經驗的協議書》和《商務總協議》同日簽署。

可以說,蘇州工業園區從成立到發展,從中央到新加坡再到蘇州市政府,三方的心態和利益訴求都在不同時期產生了變化,而這些博弈背後也為後來蘇州工業園區的發展產生了深遠影響,而這些具體的影響,我們會在接下來的《中國產業園區企業歷程研究報告》進行詳細的分析和解答。