1962年,新加坡經過全民投票,同意加入馬來西亞聯邦,正式成為其中一員。1963年8月,馬來西亞聯邦宣告成立。然而到了1965年8月9日,馬來西亞又將新加坡踢了出去。那麼問題來了,馬來西亞為何要將新加坡踢出去?

僅2字之差,就引發雙方巨大矛盾。眾所周知,馬來西亞的主體民族是馬來人。在擺脫殖民統治後,翻身做主的馬來人就迫不及待地希望把政權掌握在自己手中,希望國家是「馬來人的馬來西亞」。

但是,馬來西亞內部除了馬來人之外,還包括華人、印度人等多個少數族裔。特別是華人,在當時占了馬來西亞總人口的45%,這個比例幾乎與馬來人相當。還有,馬來西亞的經濟命脈,也掌握在華人手裡。

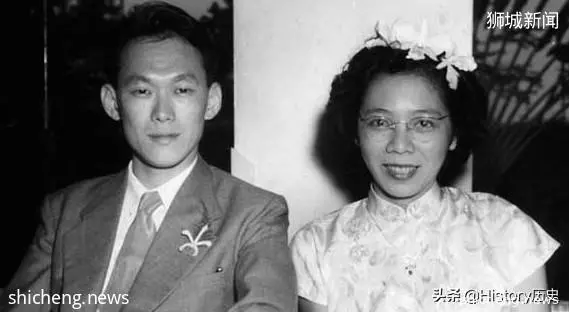

所以,馬來西亞的馬來人政客們時刻擔心華人會取代他們,成為這個國家的主導者。於是,他們極力想把國家建成「馬來人的馬來西亞」。然而,當時還是新加坡州長的李光耀卻有不同的政治主張,他希望建立「馬來西亞人的馬來西亞」。

「馬來人的馬來西亞」與「馬來西亞人的馬來西亞」,僅2字之差,所代表的意思完全不一樣,甚至可以說是天差地別。因為「馬來人的馬來西亞」是指馬來西亞就是馬來人的,像華人、印度人只是借住者,不能享受與馬來人一樣的權利。

這就從根本上歧視華人、印度人等少數族裔。而「馬來西亞人的馬來西亞」是指馬來西亞既屬於馬來人,也屬於華人、印度人等少數族裔。馬來人該有的權利,華人、印度人等少數族裔也同樣擁有,雙方之間完全是平等的,不受歧視的,在政治上也是這樣。

可是,倘若馬來人政客一旦答應這樣做了,那他們無論是在經濟上,還是政治上都不是華人的對手,因為連馬來人自己都覺得處處不如華人。譬如1963年,由巫統、馬華和國大黨組成的聯盟黨在馬來西亞中央政府的支持下參加了新加坡州選舉。

這些馬來人政客妄圖將新加坡的政治由華人主導,通過「和平選舉」的方式,變成由馬來人主導。然而,馬來人的聯盟黨要高估自己了,他們不僅未添一席,連原有的3個選區也被人民行動黨(新加坡政黨)奪取,可謂丟臉丟到家了。

這種局面讓馬來西亞首相東姑阿都拉曼和馬來人產生了很重的恐懼感,擔心在將來連馬來西亞的政治都會被華人主宰,不過也讓他們認清了自己到底有幾斤幾兩。而那時馬來西亞的華人首腦就是李光耀,新加坡就是華人的大本營。

加上李光耀一直奉行的是「馬來西亞人的馬來西亞」,這無疑又加深了馬來人對華人,新加坡和李光耀的恐懼、擔憂與猜忌。於是「馬來人的馬來西亞」與「馬來西亞人的馬來西亞」之間,就因為這2字之差,引發了雙方巨大矛盾。

後來,東姑阿都拉曼認為,要想保證馬來人的絕對統治地位,就必須把以華人為主體的新加坡趕出去,把李光耀這個華人頭頭趕出去。這樣一來的話,馬來西亞的華人就失去了領頭人,如同一盤散沙,成不了氣候(事實證明也是這樣)。

1965年8月9日,以巫統為首的執政聯盟在國會上緊急通過修改憲法,以126票贊成、0票反對將新加坡驅逐出馬來西亞。李光耀知道後,哭得稀里嘩啦的。如今,倘若你在馬來西亞看見華人同胞了,千萬別說他們是馬來人,要說是馬來西亞人。

不然的話,他們會很不高興。畢竟在馬來西亞華人同胞的心裡,國家認同的也許是馬來西亞,但族群一直認同的都是華人。