「成績雖不如預期理想,但成績顯示行動黨獲得了選民廣泛的支持,選民了解選舉的重要意義,國人須團結捍衛國家利益。」

7月11號,是新加坡第13屆國會選舉的投票日。開票之夜的凌晨時分,在執政黨人民行動黨的選後記者會上,新加坡第三任總理李顯龍這樣略顯沉重地總結道。

93個國會議席贏得83席,以接近90%的議席面積繼續接管國會,執政黨壓倒性的優勢,在其它擁有成熟選舉政治經驗的國家體,是一次不折不扣的大勝;但對自建國以來,執掌新加坡半個多世紀的人民行動黨,如此這般的成績足以讓領導者汗顏。

這樣的選情結果,讓李顯龍在選後的凌晨四點,攜副總理兼財政部長王瑞傑和四位內閣成員出現在全國人民的電視機熒幕前,痛定思痛做出深刻反思。原因並不完全是較過往歷屆大選相對偏低的得票率。儘管只有61.24%,比上屆足足了少了8.66%,可卻比再上一屆2011年所謂的「分水嶺大選」(60.14%)稍有回升。

何況2015年舉行的國會選舉,具體日期安排在李光耀逝世半周年的特殊日子裡,又適逢新加坡獨立50周年,懷念國父的情懷因素成為政治黨較有價值的政治紅利。

2015年8月9日,新加坡總理李顯龍(揮手者)出席新加坡金禧國慶慶典,慶祝獨立50周年

更牽動獅城整體大局的是,這屆選舉攸關新加坡未來第四代領導班子的交接問題。

2004年從第二任總理吳作棟手中接過權杖後,現年68歲的李顯龍多次申明,新加坡不會需要一個70歲的總理。2022年最後交棒期限臨近,這也意味著,本屆大選成為下任總理候選人王瑞傑和他的同僚們,首次在黨外面臨的政治考驗。

事關重大,又是在六月宣布提前舉行,本屆大選引發各方的關注更甚以往。包括執政黨在內共十一個參選黨,高達95.63%的投票率,1.81%的歷史最低廢票率,超二百五十萬名選民完成投票,這樣的參與度比過往的四屆國會選舉都要高。

同創新高的是反對黨在國會中的議席數量。拿下歷史最好成績的最大反對黨工人黨成功守住阿裕尼集選區和後港單選區的同時,出乎外界意料攻下盛港集選區,在93席國會議席中取得10席。

可反過來,就在人民行動黨敗選的這三個選區,李顯龍政府在下屆國會裡痛失一位部長、一位高級政務部長和一位高級政務次長,表明不少選民並不滿意年輕部長們和第四代領導團隊應對疫情的表現。

新加坡總理李顯龍和副總理王瑞傑

特別是對於臨時轉戰東海岸集選區的王瑞傑,該選區歷來競爭激烈,為力保該選區勝算,他主動離開自己原已耕耘九年的「舒適區」,儘管此舉被外界視為是為了本黨利益做出的自我犧牲,體現王瑞傑的政治擔當。

但從結果來看,這位大機率上的未來國家領導人僅以53.41%的得票率險勝,甚至低於平均水平,也為第四代領導班子交接問題增添幾分變數。

「這樣的得票率成績在黨內的說服力不是很夠,這可能會使李顯龍更加慎重地決定自己退選的時間,在此之前,會讓王瑞傑在政壇耕耘更久一點,在黨內再進一步提升威望。」 深圳大學新加坡研究中心主任呂元禮這樣向記者評價道。

在精英主義治國傳統由來已久的新加坡,此次大選暴露出李顯龍寄予厚望的下一代接班人,在國內的民意基礎並不那麼地牢固,可能讓他更為痛心。換句話說,這重大公共衛生危機暴發的特殊時期,「求穩」的普遍心態,沒有掩蓋住選民們對於政治多元化的嚮往。

這場關乎權力更替的大選過後,國會中的反對力量進一步壯大,如何學會和不同的聲音分享權力,將在身段愈發柔軟的執政黨內外,成為最為重要的政治議題。就如同首次率領反對黨前進黨參選的前進黨秘書長陳清木所言,他們最終要進入國會的原因,「是希望能實現問責制度和更高的透明度,而非讓行動黨贏得所有選票。」

選舉疑被操弄,積累選民不滿

在1980年經由吳作棟引薦,接受李光耀邀請加入人民行動黨的陳清木,身披紅色閃電黨旗出征過六次選戰,憑藉著在歷次大選中位於前列的得票率,有著26年國會議員職業生涯的陳清木,原本在黨內具有相當分量。

2011年,因敢言形象獲得不少民眾好評的陳清木選擇退黨,以獨立身份參與到當年總統選舉的角逐中,僅以0.34%的微弱差距敗給人民行動黨所屬意的退休副總理陳慶炎。

作為總統候選人,陳清木在2011年選舉中前往投票站投票。

不甘心的陳清木,早在下一屆總統選舉前的17個月,即在2016年3月,就向外界宣布了自己的參選意願。孰料就在李顯龍表示「若在民選制度下長期沒有少數族裔候選人當選,少數族群會感到不安與失望」後,同年11月,新加坡國會通過關於總統「保留選舉」限制的憲法修改法案,規定若連續五屆總統選舉(30年)都沒有某個族群代表當選,則第六屆將自動保留給該族。

按這樣推算的話,從首位行使民選總統權力的黃金輝(華裔)數起,歷經王鼎昌(華裔)、納丹(2任、印度裔)和陳慶炎(華裔),下一屆總統選舉剛好保留給馬來族候選人,這對當時已年近80歲高齡、摩拳擦掌準備參選的陳清木來講,幾乎等同宣告其通往總統之路已經堵死。

嘗試通過法律途徑阻止政府將總統選舉設為保留選舉失敗後,陳清木認為,這是執政黨有意針對自己作為退黨成員而發起的精心算計。在他看來,保留選舉機制的啟動應從首個民選總統王鼎昌算起,因其前任黃金輝並非通過民主選舉產生的總統。

被新加坡最高法院駁回上訴申請、確定無法獲得參選資格後,陳清木召開記者會公開聲討道:「如果我最終不能成為你們的總統,這沒關係,你們要為自己的信仰發聲,並把它付諸行動。」

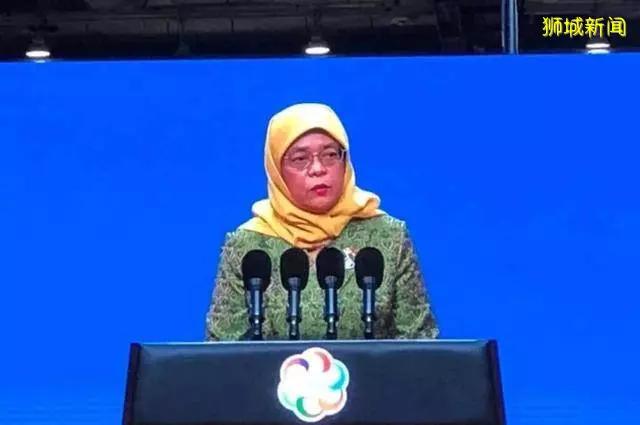

而在陳清木因選舉規則的緣故出局之後,2017年9月如期舉行的總統選舉里,因種種候選人資格限制,最終只有擁有人民行動黨黨籍的國會議長哈莉瑪符合參選總統的資格,因此不戰而勝自動當選。

新加坡首位女總統哈莉瑪·雅各布

在另一邊,選民們一直將陳清木的這場抗爭大戲看在眼裡。在選舉規則的巧變下,哈莉瑪自動成為新一屆的民選總統,這讓星洲民眾們對執政黨的不滿情緒推向了一個高峰,在選後的九月中旬,民眾就自發組織了大規模的聚集抗議活動,把對執政黨的不滿繼續沉澱,也為時下第13屆國會選舉人民行動黨的失分埋下伏筆。

陳清木當年這憤怒的「神預言」部分成真,在呂元禮看來,從2011年「分水嶺大選」至今,在兩百多萬新國選民們中,呼喚政治制衡的聲音越來越強烈,已經成長為一股不可忽視的主要訴求:「這次大選,老百姓對反對黨的政治認可度上升,和當年民選總統的選舉規則設置有關係。本來,處於疫情危機中的特殊時期,選情會更加有利於執政黨,對於大多數選民說,更傾向於選擇執政經驗豐富的行動黨,來保持穩定。但在之後,政府應對疫情的表現有紕漏,疊加選民們過去這麼多年來希望制衡行動黨的考慮,相對抵消了利於執政黨一方的危機求穩心態。」

今年2月,新加坡貿工部公布的數據顯示,受製造業產值萎縮1.4%所累,新加坡國內生產總值2019年全年增長0.7%,為2009年全球金融危機以來最低。

而未來的經濟大勢更加不樂觀。

新加坡金管局近日發布調查報告表示,受新冠肺炎疫情影響,預計新加坡經濟今年二季度將萎縮11.8%,全年預測從此前的增長0.6%轉變為萎縮5.8,新加坡也許將經歷著國家歷史上最為嚴重的經濟衰退。

在疫情封鎖和經濟下滑雙重重壓下,總理李顯龍顯然意識到,在明年4月前勢在必行的新一屆國會選舉,如今越早舉行,就越能減少選民感知生活、就業變化後對執政黨產生的負面印象。

而就在他6月份宣布解散國會啟動大選前,另一個抗擊疫情的「模範國家」韓國舉行了第21屆國會選舉,執政黨橫掃了五分之三的議席,權力達到空前。如此成功的經驗在前,李顯龍政府提前9個月之久舉行大選,不可謂不是一個審時度勢後的明智決定。

操之過急的提前選舉?

但將投票日定在這樣一個疫情陰影尚存的敏感時期,也落人口實,遭到反對黨批評,攻擊執政黨甘冒讓選民感染的風險也要提前舉行大選,以儘可能地保住更多的國會議席。

眼見他人起高樓,可對於人民行動黨自身而言,從6月23日解散國會,到7月10舉行投票,這是否是一個「完美時機」?要知道,在剛剛過去的上一周,新加坡國內社區傳播病例已經累計近百例。而在截止至7月初,新加坡全國發生了四萬多起確診病例中,幾乎90%都是勞工宿舍集聚感染所致。

在第二波疫情暴發以來最為嚴重的四、五兩月,新加坡受疫情感染人數增加了100多倍,如今雖然社區感染病例略有平復,從日均四位數降至三位數,但在這場「百年最大的公共衛生危機」之下,人口密度高達每平方公里近萬人的新加坡,加快舉行數百萬人的選舉活動,這對日常防疫體系提出了極大的考驗。

2020年7月10日, 新加坡第13屆國會選舉,人們在新加坡一處投票站投票

就在投票日當晚,因為預留時間不足,選舉局宣布投票截止時間從20時延長至22時,原定19時至20時的特殊投票時段被迫延後至21時開始,該時段將允許體溫超過37.5度及身體不適者進場投票。

由於一些參選反對黨的選舉代理已經於原定的投票截止時間20點離開投票處,這一暴露出當局組織不力的臨時措施被反對黨抓住猛攻,後者詬病此舉會造成統計結果混亂,違規操作可能性提高。更糟糕的是,反對黨抨擊道,由於特殊投票時段與投票延長時段重合,將使得健康市民的暴露風險增加。

「建制內」的反對派

這樣的選舉結果,對於執政黨來說,儘管成績在歷史上排在倒數第二位,但依舊是一場壓倒性的勝選,已經為在不久的將來權力交接創造了相對穩定的政治環境。

「反對黨在國會中只有十席,遠遠沒有到30%,尚且無法對執政黨修憲等發起的重大事項形成有力阻攔。」呂元禮表示,選舉結果出爐後,李顯龍主動致電祝賀工人黨秘書長畢丹星,提出將正式指定他為國會反對黨領袖,並提供適當的人員支持與資源,顯示如今人民行動黨對於國會新生反對力量的接納和包容。

但與此同時,前者對於反對黨參政的門檻也在提升:「之前反對黨在國會的議員數量太少,在國家政治參與上,沒有條件發揮太多建設性的作用。」

工人黨秘書長畢丹星

相比陳清木和李顯龍胞弟李顯揚所在的前進黨,呂元禮認為工人黨更像是「建制內的反對派」:「未來反對黨要形成類似英國在野影子內閣的參政角色轉變,憑藉10席議席的基礎,將有更大的發展空間,這也是執政黨對它提出的要求。」

巧合的是,當年新加坡第二、三任總理交替之際,非典疫情正對眾多東南亞國家的社會經濟造成了嚴重衝擊,當時的吳作棟面對外界何時辭任的詢問時,立下了「只有新加坡經濟完全擺脫2003年非典造成的陰影后才會卸任」的誓言,並在2004年8月平穩完成交接。

「將和國務資政、多位資深部長和第四代領導團隊傾盡全力帶領新加坡走出危機,決心把一個完好無損,運作良好的新加坡移交給下一個領導團隊」,如今面對新冠疫情的肆虐,李顯龍同樣作出類似的承諾。這一次,新加坡能順利渡過難關嗎?