最近,新加坡疫情數據飆升,全球抗疫排名更是連跌11位,從優秀生排到了第19名。我們身邊也有一些親朋好友感染新冠,很多粉絲表示,自己一方面想要挺政府的政策,但另一方面又有些焦慮。

最新的「與病毒共存」的抗疫政策,會把新加坡帶向哪裡?

我們來看看出身醫生世家,本身也是資深醫生、作家和獨立書店經營者的林韋地先生的剖析。也歡迎大家在文末留言討論。

作者 | 林韋地

醫生、作家、獨立書店經營者

近日新加坡的新冠病例確診數字上升,有很多朋友私訊我關心新加坡的情況,在這裡針對新加坡最新的防疫現況,做一些概論分享。

1 新加坡防疫三階段

我個人認為,新加坡防疫可以分成三個階段:

"無疫苗時期"(去年)

"疫苗接種時期"(今年前大半年)

"Endemic與病毒共存時期」(數個星期前開始)

在每個階段,新加坡政府在每個防疫環節都有很大的修正。這是因為在疫苗接種後,人們染疫後重症和死亡的風險不同,已大幅度地降低。

任何防疫措施都有經濟上的代價,而經濟代價長遠而言也會轉化為健康代價,所以政府規劃時務必求以最小經濟代價得到最大防疫效果,因此防疫政策的細節都必須經過精算。

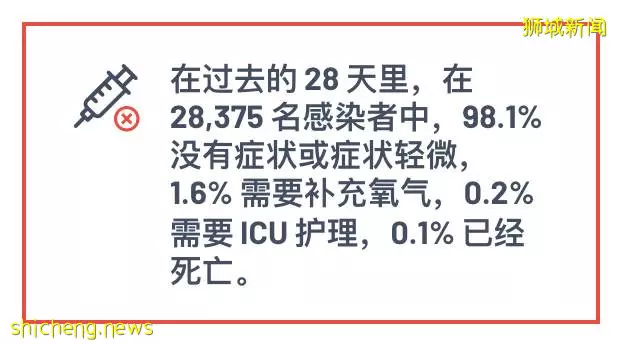

新加坡衛生部的最近數據

2 與病毒共存

——邊境儘可能開放

在Endemic與病毒共存時期,新加坡對"邊境控制"儘可能地開放,將入境國家分成不同的風險等級。

風險低的國家如中國,可以只篩檢不用隔離。而比較高風險的國家要篩檢要隔離在防疫旅館,而隔離天數可以隨著國家風險調整,比如中度風險國家入境隔離一個星期,高風險隔離國家入境隔離兩個星期等。

等待入境新加坡的人

3 與病毒共存

——防疫政策時緊時松

在"減緩病毒傳播速度措施"上,新加坡儘可能寬鬆,但如疫情比較緊繃時也可以隨時收緊,有其彈性。

比如近日確診人數比較多,餐廳內用就由一桌限五人改為一桌限兩人。出入公眾場所要用Tracetogether App打卡,Tracetogether App也會顯示個人的疫苗狀態,要接種疫苗才能從事特定活動如餐廳內用進入電影院健身房等,這樣可以避免未接種者群聚,也鼓勵疫苗接種。

新加坡衛生部在必要時也可以利用Tracetogether App去針對接觸者做匡列隔離,目前被匡列者高於一萬人。

4 與病毒共存

——大規模檢驗,減少確診數據誤差

新加坡維持大規模"檢驗",檢驗包括日常工作需求的例行檢驗,如服務業定期篩檢、有症狀者檢驗。檢驗方式包括breathalyser,抗原快篩和PCR等。

在新加坡要檢驗十分方便,檢驗地點眾多,和衛生部合作的私人診所都可以篩檢,而且除個人需求如出國的篩檢外,全部國家公費,所以不會有隱藏數。目前平均每日檢驗量為7萬左右。

大規模檢驗意味著確診人數最大化,但確診數和實際感染數的誤差值小,就更可以準確地判斷疫情走向,在個人層次上也比較安全,比較少有自己染疫自己不知道的情況。

新加坡公眾被鼓勵自己有任何呼吸道症狀或發燒等都要篩檢,政府都有派發免費的抗原快篩,或可在藥局購買。

5 與病毒共存

——不同症狀對應不同隔離和治療措施

檢驗確診後的下一個動作就是"分流",在與病毒共存時期和之前的階段不同,確認人數眾多,確診者的風險分級非常重要,才能確保每個人的安全。

分流由政府主導的團隊——COVID-19 Case Management Task Group (CMTG) 主持完成,所有確診者資料會交給CMTG,CMTG根據確診者風險決定,是要居家隔離,在隔離設施隔離,還是需要住院。

這是一個蠻浩大的工程,(現在每天都有兩千多人確診),所以在這一個環節近日確實比較吃緊,從得知確診到被通知要去哪裡隔有一段等待的時間,那有些確診者可能會比較焦慮,所以衛生部的熱線就被打爆。

但平均從出現症狀到完成隔離所需天數其實只有1.5天,這個數字越低表示越有效率也越安全,所以是還在不錯的範圍。

(編者註:確實有延遲幾天的個案存在,這裡只說平均數字。另外,10月2日,衛生部長王乙康表示,隨著新加坡武裝部隊加大支援力度,目前的居家康復情況已有所改善。)

6 與病毒共存

——大多數確診者「輕症居家康復」

關於"輕症居家康復",在與病毒共存時期有一重大改變,就是新加坡政府開放居家康復。

這是因為在疫苗接種後的死亡風險大幅度下降,所以可以這麼做,也意味著新加坡政府不再像以前一樣很用力地控制病毒傳播,(因為很多感染其實是家戶感染)。

居家康復可以減少公共醫療資源支出,輕症公眾其實也比較喜歡在自己家裡隔離和康復。居家康復需符合條件,如已接種疫苗,有自己的房間,特定年齡層和家中無高風險者等。居家康復也有相關配套,如視訊看診和出診服務。

比較高風險或是家裡不適合居家康復者,就會被送往有二十四小時醫護的社區照護設施,如Expo展覽館等大型隔離中心也重新啟用。目前所有社區照護設施加起來應有4600床,這其實比去年最高量能時的數字還低很多,所以若有需要隨時可以增加。

9月30日,在社區康復中心、居家康復的輕症和無症狀者,為1萬6892人,大多數人是居家康復。

7 與病毒共存

——重症治療仍有較大餘地

至於"重症治療",新加坡幸運的是,2019年啟用國家傳染病中心沒多久,剛好就遇上新冠派上用場。

所以包括研究和臨床指引,很前線的技術指引,都由國家傳染病中心負責,這樣就可以確保臨床品質。

目前新加坡的新冠床位為1600床,有需要絕對可以再提升,ICU有需要也可以提升到1000床。雖然新加坡看起來每天確診人數很多,但絕大多數都是無症狀和輕症。

ICU重症病患和輸氧重症病患人數統計

ICU重症和輸氧重症,多數為60歲以上的年長者。例如9月30日238重症病人中,197人為年長者,占83%。

為繼續降低染疫後的重症風險,新加坡政府也在為年長者追加第三劑疫苗,截止9月29日,已有人接種21萬5729針加強劑。目前,接種2針疫苗滿6個月的60歲以上年長者,無須預約即可前往接種加強針。

8 與病毒共存

——疫情發展仍在政府預期之中

整體來看,疫情的發展其實是在新加坡政府的預期之中,國家傳染病中心的專家表示,在與病毒共存時期,新加坡達到"平衡"的合理確診數字是每天3000-5000人。

如在野黨新加坡民主黨主席,自己也是傳染病專家的Tambyah醫生所說,其實最大的挑戰,是如何將公眾對新冠感染的認知,在接種疫苗後,將從一個"嚴重的肺炎",轉換成一個像感冒或流感一樣的"輕微的小病"。

新加坡衛生部的最新數據

我自己個人觀察,雖然新加坡確診人數節節高升,但一般新加坡人並不是很擔心,(至少就我在前線看診的經驗是如此),商場在假日也還是很多人,但在網絡上網民卻把政府罵爆,所以網絡和現實是有點平行時空。

而相比年輕人,有些長者是比較焦慮,(這合理,因為他們風險本來就比較高),所以要如何給予高風險者一定的安全感,也是重要的功課。

9 「務實派新加坡」

不躺平也不封鎖

全球疫情發展至今,明顯已經分出至少兩種不同流派,像中國就是要緊縮壓低確診人數和死亡人數,像西方則是採取完全開放的態度。

這背後和文化有很大關係,西方是很個人主義的,重視人身自由和個人權利,也覺得健康其實是個人的責任,所以西方社會可以接受比較高的死亡數字,不希望體制過度干預公眾的生活。

但華人社會對傳染病包括新冠恐懼心理會比較嚴重,會有想要政府保護自己的期望,即使自己的生活因此受到限制,也可以接受。

身處亞洲,但決策者都是英文源流的新加坡,在抗議政策上展現出了務實主義本色,試圖在兩者之間找出一個平衡點。目標是開放經濟的同時,也能維持"低重症和低死亡人數"。

我個人觀察,目前一切都很樂觀穩健,即使在最壞的情況,有了去年的防疫經驗,新加坡政府也隨時可以防疫升級、緊縮經濟活動,把病毒曲線壓平(但在這麼高疫苗覆蓋率下,我不覺得這會發生)。

這裡還有一個重點是,當與病毒共存的模式成熟,新加坡公眾對病毒的恐懼再進一步消除,發現即使確診人數高,死亡人數還是很低,那就可以和同樣高疫苗接種率,而且疫情好轉的馬來西亞,討論重開新馬邊境問題。如果新馬邊境可以重開,那對兩國的經濟復甦會是非常大的幫助。

我的結論是,新加坡現在的做法,其實是去年新冠爆發時,我們認為最理想的處理方法。但那時因為死亡風險太高,無法這樣做。疫苗的發明和接種,讓我們終於有了這個條件,接下來如何發展,是不是真的能夠達到"平衡"與病毒共存,是值得觀察和期待的。

作者:林韋地

常居新加坡,醫生、作家、獨立書店經營者

本文於9月28日發布在林先生的Facebook上