為什麼新加坡這麼多老人在工作,難道老了都要端盤子嗎?

來過新加坡的親朋好友

每次談起這個城市

對城市規劃和環境都讚不絕口

說起好玩好吃的,也滔滔不絕

唯獨提起一個社會現象

所有的人都會不解

地皺起了眉頭

「新加坡為什麼這麼多老人在工作?」

食閣里的老人

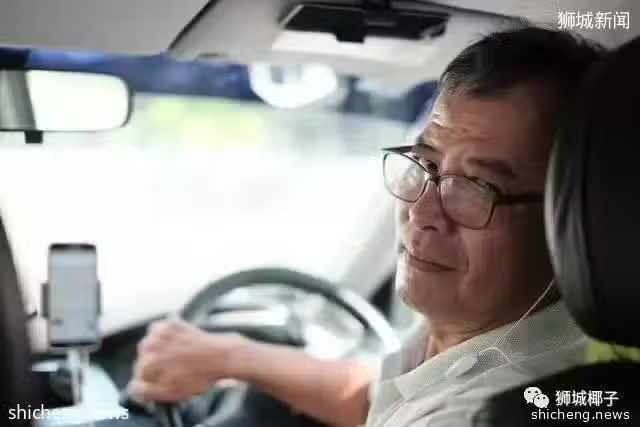

開計程車的老爺爺

街上的打掃老人

還有賣紙巾的老人

身在新加坡的我們可能習慣了

但是從中國來的小夥伴

都會不解的問為什麼

畢竟在中國城市裡老人都在

公園裡健身

打球,打麻將,打牌

跳跳廣場舞

或者在家帶帶孫子

跟新加坡老人形成了鮮明對比

新加坡工作的老人多嗎?

我們的直觀感受是:多

根據新加坡人力部的調查

超過40%的65-69歲的老人

和超過66%的55-64歲的老人

仍然在工作

而70歲以上

全島也有大概40,400人依舊在工作

大部分老人的職業都是

清潔工、勞動者、

機械操作員工、服務和銷售員等

讓椰子來為你揭秘

新加坡這麼多老人工作

背後的原因

1.

政策鼓勵老人就業

新加坡每十年人均壽命就會增加3年

根據2014年時的調查

新加坡男子的平均壽命

為80.5年,女子為84.9年

新加坡是東協國家裡

老齡化問題最嚴重

政府往往鼓勵老人工作

除了提高退休年限外

如果企業聘請超過65歲的員工

政府也會津貼企業

新加坡2007年就推出了

就業入息補助

(Workfare Income Supplement)

協助年長及低薪員工

再加上新加坡近年

一直收緊外勞的配額

導致勞動力市場緊繃

僱主覺得聘請年長員工

其實很划算

數據顯示在2014年

62歲以上的就業老人的

98%沒有被削減薪金

有10%還獲得加薪

年齡超過60歲的員工的

月收入的中位數

從2006年的1160新元

增加到了2015年的2000新元

2.

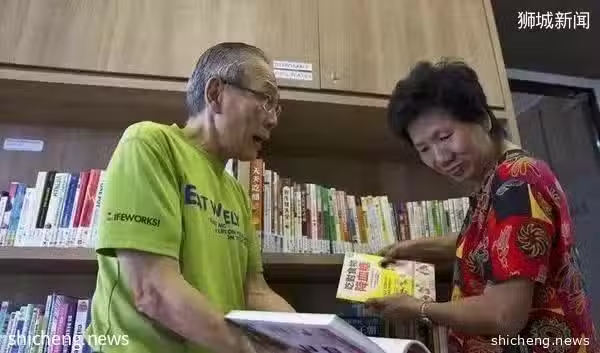

老人希望與社會互動

新加坡人認為兒女

和父母是單獨的個體

父母沒有給兒子買房子的「約定」

也沒有幫忙看孫的「習俗」

這裡的「約定俗成」更像是西方

比起「反哺」模式的衣缽

而是以「接力」的形式生活

比起老有所養

更注重幼有所教

這裡的老人很多獨居

更是有老人+女傭的生活模式

子女可能一周或半月才會回來相聚

在附近小販中心一起吃頓飯

因此許多老人有工作的意願

這些老人身上

充分體現了南洋人的精神

他們希望能在財務上獨立

無需依賴子女

還有一些老人家中有車

沒事就開開Grab

賺點外快還能和乘客聊聊天

很多人老人明白

出去就業、哪怕兼職

也能讓老人與社會進行互動

讓他們感到不那麼孤獨

也能實現自我價值

很多老牌小販都是祖傳手藝,街坊愛吃無法退休

3.

通過工作補貼生活

有一種情形是比較令人

心酸和無奈的

那就是錢不夠花不得不工作

但是這也是一部分人的特殊情況

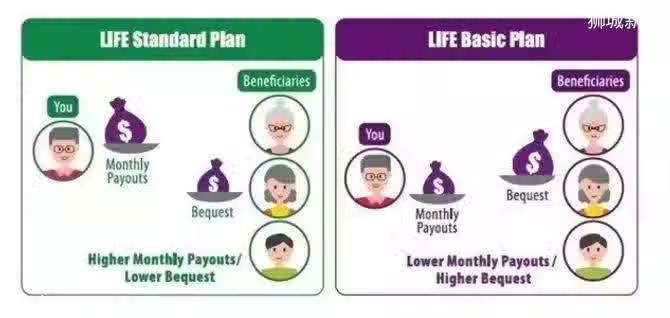

在新加坡養老

政府提供的就是公積金制度

新加坡養老金好像「存款」

更像強制儲蓄

退休金的多寡完全和你

年輕時的月收入掛鉤

領多少錢完全靠自己

政府不養「閒人」

如果老人的養老金不夠花

一般只有兩個原因

一是花的太多,二是賺的不夠

以前是55歲就可以把公積金全部提出來

很多老人沒有理財觀念

芽籠,金沙走幾趟

就花完了……

不過後來改成每月

只能拿固定數額了

這種情況不會再發生了

其實新加坡工作的老人多

這一現象恰恰說明

新加坡老人比別國更容易獲得工作

鼓勵老人工作

創造合適的就業環境

只是新加坡應對老齡化的一個方面

事實上,新加坡老人

一直是被政府重點照顧的群體

養老設施建設

對於養老設施建設

政府提供高達90%的建設資金

並對養老機構運作成本

提供相應津貼

全島建立了多個康樂中心

提供健康檢查日常護理服務

WDA針對老年人

開辦免費的勞動技能培訓班

還有豐富的社區活動

讓樂齡人士老有所樂

(來源:聯合早報)

多數公交車都可實現

輪椅上下

司機和乘客也會耐心幫助

建屋局目前在一些年長者的住家

「試驗感應系統」

如果不能讓忙碌的女兒回家

至少能夠為年老老人給予關注

注,是注目的注

如果發現異常,立刻發簡訊到家人手機

綜合養老社區

多功能綜合養老社區

海軍部村莊已於去年建成

55歲以上無住房人士

均可申請入住

居住年限30年,還可申請續住

一樓為活動廣場零售商店

二樓為小販中心

三四樓為醫療中心

小販中心半數以上的食物

須符合健康餐飲標準