新加坡對中國的關注程度遠勝於自己,包括前總理李光耀、現總理李顯龍在內的高官政要不止一次的在公開場合拿中美做對比。

近日,新加坡智庫ISEAS(東南亞研究所)就「在中美間選邊站」的問題發表了一份年度調查報告。報告顯示:約有61.5%的受訪者傾向於與美國結盟,而非中國。其認為,更多的人支持美國與拜登的上台有直接的關聯,因為在去年,這一比例只有53.6%。

ISEAS無非是想營造出這樣一種輿論氛圍:大部分的東南亞人不喜歡中國,他們正在「用腳投票」。對於該機構的動機我們尚不清楚,但可以肯定的是,它的報告有違事實,甚至說是故意攛掇東南亞與中國對抗。

東南亞的問題非常複雜,既有歷史方面的,又不乏很多的現實性因素,一言難以蔽之。我們可以確定的是,由於南海島礁歸屬的問題,越南、馬來西亞與中方不對付。但為何不支持中國的名單中有柬埔寨、印尼、馬來西亞和泰國?這就有點說不通了。

事實上,為了讓東南亞成為自己鉗制中國的大後方,美歐扶持了大量的利益代言人。

舉個簡單例子:美國知名智庫的蘭德公司就曾高薪聘請大量亞洲面孔。通過文化輸出的方式,讓他們為自己站台。得不說,這種「放長線釣大魚」的做法著實高超,且取得了實效。

東南亞自古以來與中國長期交往,從民族文化等多個方面與中國建立了深厚的聯繫,而近代西方帶給東南亞的是赤裸裸的殖民統治。但諷刺的是,正是這種殖民統治培養出了東南亞各國第一代的知識分子。這些東方面孔的人紛紛赴西方求學,天生對中國抱有敵視和警惕,李光耀和翁山蘇姬就是其中的重要代表。

東南亞各國國小勢微,在一年之間出現傾向性的變化,有各種原因。而這也給中方提了個醒:如何避免受到外來影響,保持中華文明的獨立性。對於這份報告,我們應該審慎的去看待,且不可被帶偏節奏。

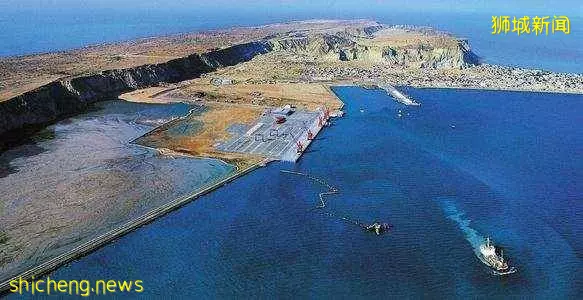

特別值得一提,由於巴基斯坦巴達爾港的開通,中國對於馬六甲海峽的依賴性降低,這使得靠海運服務發家的新加坡感受到了現實性的威脅。換言之,新加坡媒體反覆宣傳不利於中國的消極言論,除了有配合美歐打壓中方的意圖外,更有為自己爭取利益的現實需要。

中國人民從站起來到富強,這其中的布滿了辛酸和坎坷。雖然外方一再的質疑我們,但中國發展的腳步從未停歇。套用一句名言:發展從來不是一帆風順的,勢必要經歷風雨的摧殘。任憑新加坡媒體煽風點火,它都改變不了中國逐步強大的事實。