李光耀,走在時代前列的偉人!

《請回答1988》的一句台詞曾說:上帝無法無處不在,所以創造了母親;而對於新加坡,也有一個人,他也是被上帝派來,無所不能地滲透在島上的每一寸土地,這個就是新加坡國父——李光耀。

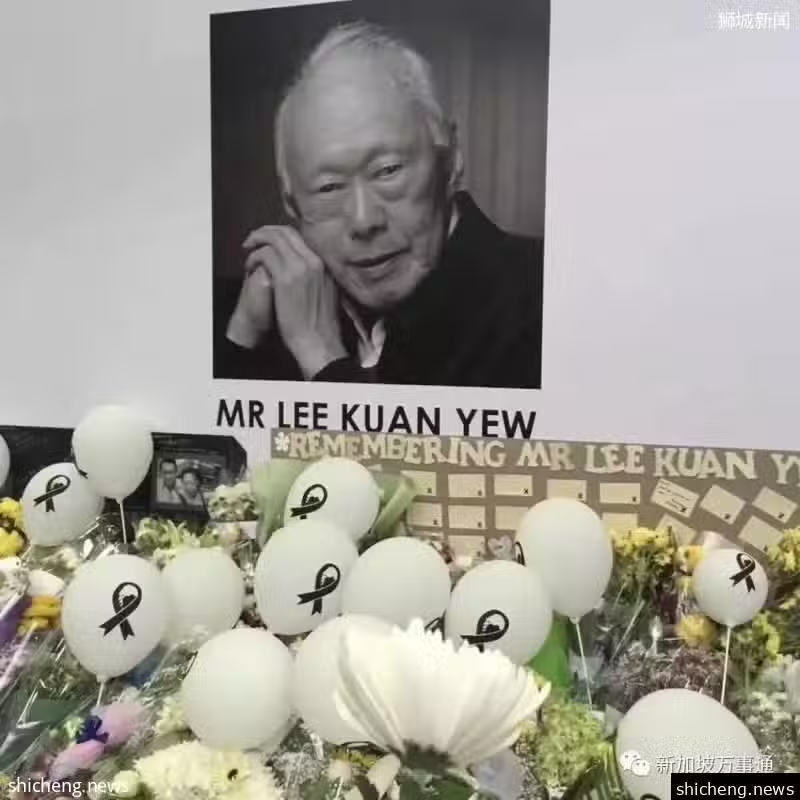

2015年3月23日,新加坡國父李光耀與世長辭。 2020年3月23日,新加坡國父李光耀逝世5周年。 今天的新加坡陰雨連綿,仿佛上天和全島的人們都在為這位給新加坡注入靈魂的老先生默哀……

《擁有》

歌詞:梁智強 曲:李毅 唱:許美嫻

國會議員發文緬懷 全島陷哀思

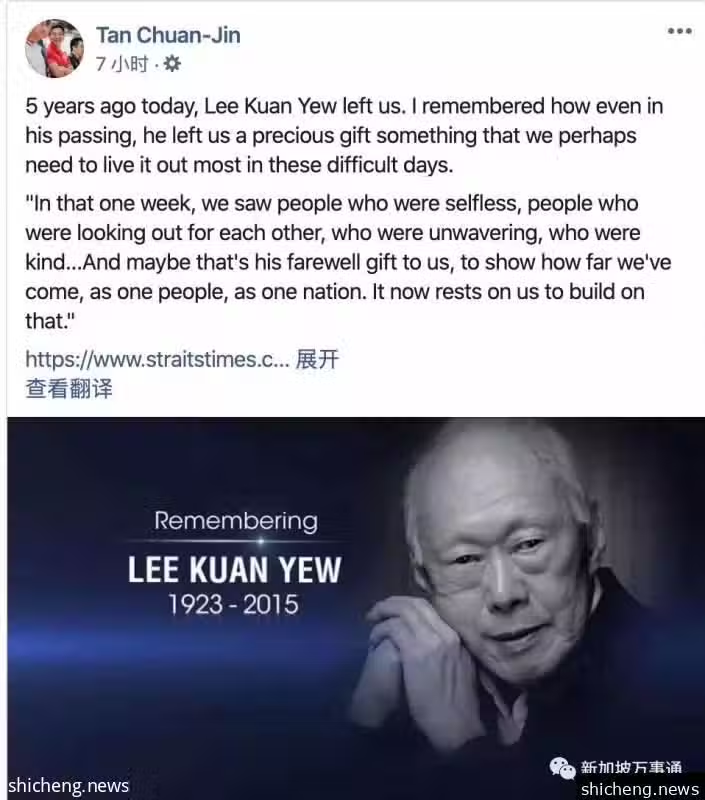

今天是新加坡建國總理李光耀逝世五周年的日子,多名擔任政治職務的要員都接連發文緬懷。

國會議員陳川仁發文表示,他的逝世給我們留下了一份禮物,而這份禮物在困難的日子裡極為重要。

「在那一周(逝世後一周),我們看到了人們的無私,大家互相照顧彼此,展現出善良和堅定不移的一面……或者這(團結精神的展現)就是他送我們的告別禮。」

網友也紛紛留言表示,緬懷李光耀先生最好的方式,就是確保新加坡能度過這次新冠危機。相信李光耀將給與所有新加坡人力量和決心。

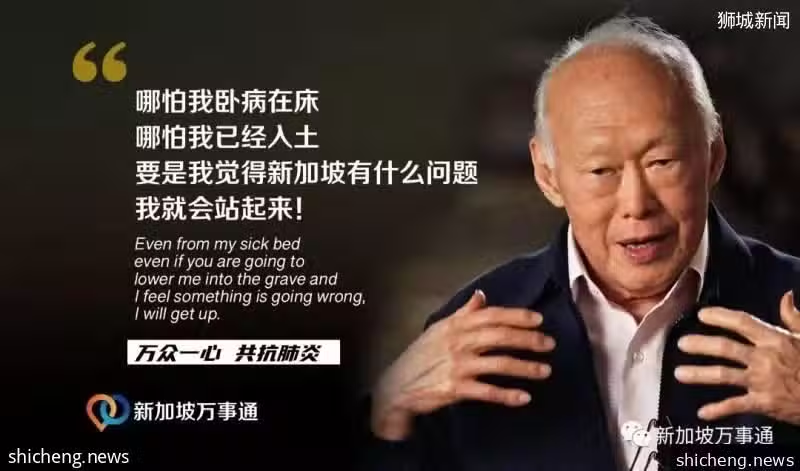

的確,在疫情之下,新加坡正在遭受史無前例的挑戰。回憶和緬懷李光耀先生說過的一些話,希望可以給到我們防疫或者生活警示吧!

我從未想過要負責200萬人的生計

1959年,新加坡脫離英國殖民統治,成立自治邦。李光耀出任總理,自此開始他長達31年的總理生涯。

可命運弄人,綜合各種原因,剛「新生」沒多久的新加坡被趕出馬來西亞聯邦。

也就是那次的電視會議上,面對新加坡數以百萬計等著吃飯的人民,那個只在母親葬禮上的哭過的硬漢子,落下了人生的第二次熱淚。

「我從來沒想到在42歲時,要負起獨立管理新加坡的責任,照顧200萬人生計,我們奉命脫離馬來西亞,走自己的路,前途茫茫,卻不知道何去何從。」

200萬人口的生計問題沒有壓垮這個漢子,而是敦促他開始大刀闊斧地進行改革。從律師出身,躋身政壇,這個男人開始帶領新加坡進行了艱難地小國逆襲史。

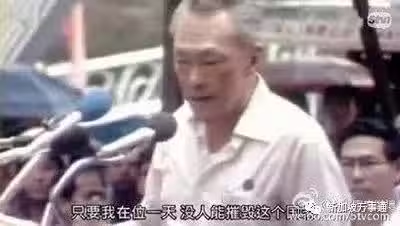

不管誰來管理新加坡 一定要有鋼鐵般的意志

1980年,新加坡航空工會組織大罷工。李光耀親力親為,身著一件普通的白色襯衣,慷慨激昂地在街頭髮表了一番激動人心的演講。

面對新航工會的一再挑釁,李光耀憤怒地說,(罷工)兩個禮拜的損失,需要兩個月的時間彌補。如果一再一意孤行,他將會利用一切手段教訓他們。

最後他警告有恃無恐的工會人員,即便新航沒有了他們,他依然可以讓新航重新運營,所以不要做出以卵擊石的事。

將來,無論哪位領導人上台,管理帶領新加坡,都一定要有鋼鐵般的意志,該硬的時候就不要軟!

一字一句,鏗鏘有力!既震懾了當時國內的罷工勢力,振奮了國人勵精圖治的信心。

民主只會帶來退步

他不僅是位開創歷史先河的國家領導人,還是一位非常具有前瞻性的政治學家。

1992年他在出席香港大學的演講大會現場,機智幽默地回懟當時趾高氣揚的港督彭定康。

當時彭定康問李光耀:英國在之前五十年撤出亞洲殖民地的過程當中,李光耀收到了什麼啟示?

李光耀用自己早前上學時期的見聞,機智地表示:「我從不相信民-主會帶來進步,我認為它只會帶來退步,我年復一年地看到這種情況的發生」。

此言一出,台下已經開始有了躁動。

李光耀淡定如常,繼續表示:「所以你問我的這個問題,我認為它們是殘酷的。西方的政治學者們從沒有在這些社會居住過(所以他們不了解真實情況)……只有當他們知道什麼可行什麼不可行,那一人一票才是有意義的。」

面對彭定康愈發黑沉的臉和現場緊繃的氛圍,李光耀更是一針見血地指出:

「如果(中國)在香港問題上向英國讓步,可問題是英國並沒有足夠的軍事或經濟手段威脅到中國,那中國就不怕彭定康這小子找我麻煩。口誤,我是指比爾柯林頓。」

有人讚嘆,李光耀不愧是一代國父,外交手段總是老辣果決,化解尷尬地同時又闡明了觀點。

李嘉誠也不過是名商人

在2011年,在記者問到李光耀如何看待李嘉誠這位華人首富時,李光耀的回答可以說是「逆主流」的。而他的推斷,也在最近的香港事件得到了印證。

他說:毫無疑問,李嘉誠是富可敵國的亞洲超人,但是我們卻不能從他的手下看到一個世界級的品牌,他的巨大財富來源於他壟斷了房地產和一系列的民生工程,他對經濟的發展實際上並沒有起到多大的作用……

李光耀的意思非常簡單,就是李嘉誠是一個賺錢的好手,但是他很會賺錢並不代表著他能為社會創造財富,為經濟的發展提供多大的幫助。作為一個商人,李嘉誠是非常優秀的,但是他並不是一個人們所期望的、真正的企業家。

現如今香港問題的爆發和房價高昂不無關係,而作為房地產大亨的李嘉誠還公然喊話:「對香港未來的主人公,網開一面」。當中暴露出來的圓滑和唯利是圖,可見一斑。

我只在意 我的人民如何看待我

雖然從小接受西方教育的他,尊崇傳統憲制和契約精神,為了有效地執行死刑和鞭刑,他毫不猶豫地取消了英國人留下的陪審團制度。

而這在西方國家看來,是蠻橫,沒有人權的,這種思想的交鋒終於在1993年,一名美國少年在新加坡執行鞭刑爆發。

即便是美國領導人求情,卻依舊沒有免去刑罰的實施,這讓西方人權組織把新加坡比喻成「殘忍,不人道,有辱人格」的國家。

對於這一切,李光耀曾說過,自己必須帶領獨立後的新加坡取得成功,「到了生命的最後時刻,我不在意西方讀者如何評價我,我在意的是我的人民如何評價我。」

是啊,從他接手這個泥濘的小漁村後,外人的非議他只能充耳不聞。這200萬人吃飯,要成長,要生活,要權力。對國人的負責,才是最由衷的使命。

敬畏比愛戴來得好

自執政後的第一天,李光耀政府就提出公開透明的原則,確保國家每花的一分錢都必須記錄在案。

在很大程度上,縮減了官員利用公權中飽私囊的空間。在回顧那段歷史時,李光耀曾在楊瀾訪談錄中提到,最讓他心生愧疚的事。

當時的國家發展部長鄭章遠是他的好朋友,為人正直,工作能力又強。但他在被檢舉可能涉嫌貪污後,李光耀對他閉門不見,這直接導致他不願面對社會的唾棄而引咎自殺。

這件事給了李光耀很深的打擊,同時也堅定了搞好官僚風氣的決心。