▼ 中華花園

特色休閒賦能。依託「超級樹」等巨型建築標誌物,開發了空中餐廳、咖啡廳等休閒空間,為遊客創造獨一無二的特色體驗;在夜晚的時候,花園每月還會有燈光和音樂表演。

▼ 「超級樹」空中餐廳

3. 生活營造,消費激活

除了大手筆的明星項目外,消費中心城市的建設還需要深入居民生活場景的環境營造。

新加坡濱海灣雖然是核心CBD區域,但也大力增加了生活化、社區化的商業功能,以此來豐富消費場景,激活城市空間的多樣化商業層次。即所謂的「商務讓位於生活」。

▼ 濱海步道串聯多元功能空間,變身全民休閒目的地

濱海灣呈現出鮮明的「走向社區化」特徵——即:功能更新從聚焦「產的繁榮」轉為聚焦「人的生活」,主要功能不再是商務和金融,而是有魅力的生活體驗,尤其是豐富的商業形態與生活的有機結合,並提出「將CBD的資源城市化、社區化,在商務環境中,營造社區氛圍。」

針對老舊寫字樓:將商務功能空間大幅更新為混合功能區,植入商業、圖書館、診所等生活服務; 針對用地模式:在提升底層商業展示性基礎上,以「底層商業+高層酒店/辦公+室外公共交互空間」綁定的混合用地模式,創造多元動態生活場景;

▼ 商務區用地混合開發:底層商業+高層酒店/辦公+室外公共交互空間

針對公共空間:創新場所營造,豐富藝術、文化體驗,針對提供高品質公共空間、有利於文化傳承保護的更新方案,提供容積率獎勵。

▼ 公共空間藝術化,金沙綜合體打造特色商業水街

4. 夜色激活:把「夜經濟」推向城市水岸

有活力的城市往往都有著發達的夜色經濟;反之,夜色經濟發展也會帶來城市活力。而濱水區域是新加坡夜經濟的主陣地,也是新加坡的消費主陣地。

濱海灣的願景是成為一個「生活-工作-遊玩」的24/7不夜城,它將成為代表未來全球城市之精華的新中心。

—— Mah Bow Tan,新加坡國家發展大臣

▍強化功能豐富度,打造城市核心不夜城

濱海灣地區在更新的過程中,注重突出夜色魅力對消費的帶動。隨著近年新加坡提出「24/7不夜城」的理念,濱海灣更是在不斷壯大夜色經濟。

而其成功之處不在於多麼豐富的夜遊項目,多麼絢爛的夜間活動,而是將區域的人氣利器「環灣水岸」與城市生活進行了充分融合,並將激情夜生活沿新加坡河延續,為遊客、市民提供了豐富的宜游體驗。

▼ 濱海灣商務區夜景

與濱海灣相連的是新加坡的母親河——新加坡河。作為新加坡現代歷史的起源地,沿岸保留著諸多歷史悠久的碼頭(駁船碼頭、克拉碼頭和羅伯遜碼頭)。

▼ 新加坡河明星區域——克拉碼頭

隨著濱水更新從重數量的保護轉變為重品質的開發,倉庫、貨棧等舊建築空間內植入了豐富的休閒娛樂、購物、酒吧餐飲等功能和活動,並用科技感十足的屋頂予以串聯,成為居民與遊客的夜生活聚集場,體驗新加坡夜色魅力的必選地。

▼ 克拉碼頭的特色濱水餐飲體驗——「風信子船餐廳」

克拉碼頭是新加坡河沿岸最有人氣的夜經濟項目。除了商業部分以外,其人氣的來源還在於夜景的吸引力。

探出水面的「風信子」餐廳卡座極具特色,而岸上用以覆蓋街道上空的天幕,也營造出了多彩的絢爛夜景——藉助ETFE膜搭建的巨大透明「帳篷」引入自然光線,讓街道保持自然風貌,又使碼頭的休閒商業活動不受氣候的影響,到了夜晚,隨著節奏變幻出不同色彩,形成炫彩的城市「第五立面」。

▼ 克拉碼頭的天棚(來源:圖蟲創意)

▍用「藝術」點亮城市夜色

同時,濱海灣還環灣設置了眾多燈光藝術節點,進行了夜晚燈光總體規劃,並且每年由新加坡重建局組織「點亮濱海灣」藝術活動,使得「濱海灣的夜晚比白天更震撼」,讓濱海灣「越夜越美麗」!

▼ 藝術燈光設計結合科技透明膜結構,打造城市夜遊地標性「城市光廊」

5. 用大型活動牽引旅遊消費

面向遊客的文化傳播,不能只依賴文化空間的「網紅化」,還要依靠空間內常來常新的文化活動。從形式到內容的配合,才能形成可持續的旅遊吸引力,增加文化消費深度,並與城市文化產業形成聯動。

新加坡有四大族群,他們的文化各具特色。新加坡根據這些族群的重要節慶,設置了8個全民共享的民族節日,其中包括華人新年、哈芝節(宰牲節)、排燈節等等。更新後的各類空間,成為舉辦特色文化活動的場所。

▼ 華人新年文化活動

此外,新加坡還引入了很多國際化的活動,並與文化活動結合,成為全球性的嘉年華。

比如,新加坡大獎賽,是全球第一個夜間F1大獎賽,也是亞洲唯一以城市街道為跑道的賽事,被譽為「F1皇冠上的明珠」。 結合賽事,新加坡提出了「大賽車季」的概念,也就是將比賽跨界到文化活動、娛樂時尚,每日會舉辦各類文化表演,成為城市的嘉年華,有力促進文化產業對消費活力的帶動。

▼ 新加坡大獎賽

▼ 「大賽車季」期間的文化活動

03

聖淘沙島:從無人離島到世界旅遊目的地

MEASURE THE WORLD

聖淘沙,是新加坡港島重量級消費項目的又一大知名案例。

聖淘沙是新加坡南部的一個離島,距本島最近僅500米,中間以新加坡唯一的一條主題式花園濱海長廊步道連接。就旅遊來講,可以說,如果不去聖淘沙,就相當於沒去過新加坡。

▼ 濱海長廊連接本島與聖淘沙,集園林花園、觀景平台和零售餐飲於一體

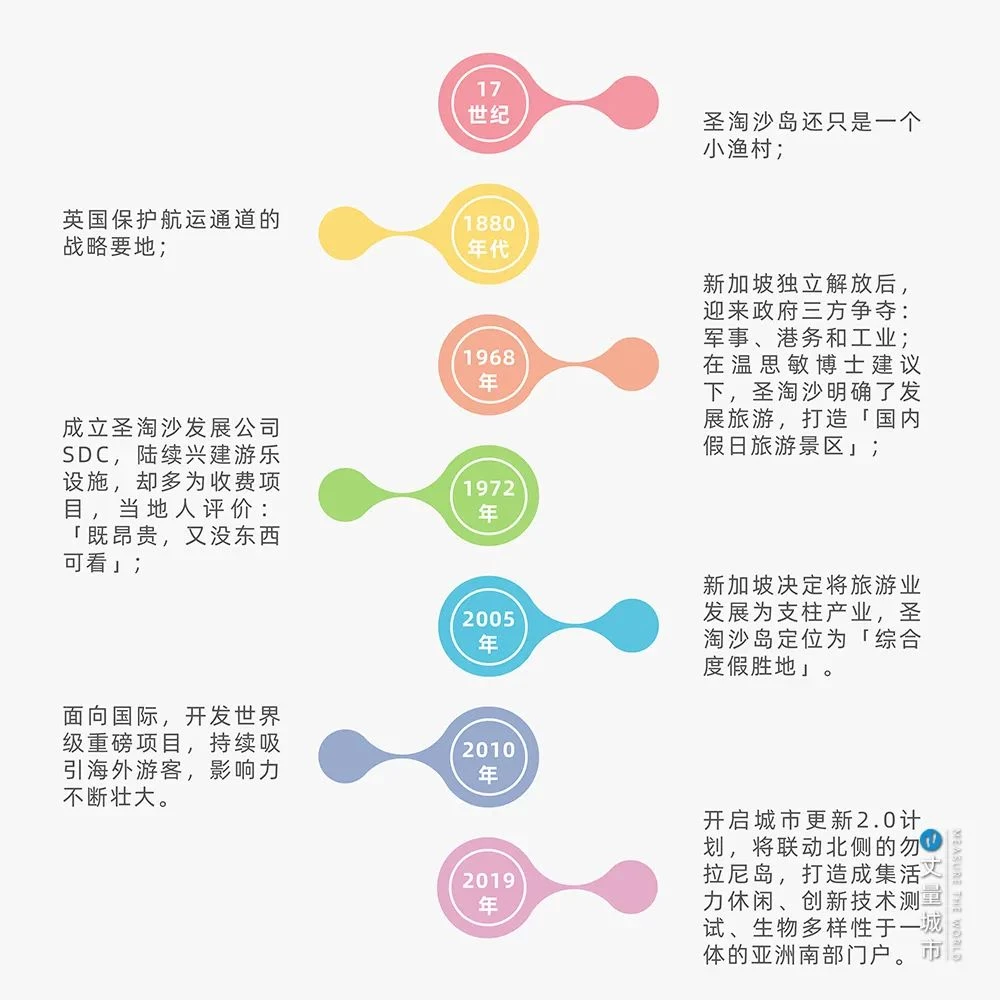

從小漁村到英國軍事要塞,再到旅遊天堂,聖淘沙在更新過程中,以其豐富且具備特色的多主題、多客群、多風格的一站式綜合度假模式而聞名世界,是新加坡新一代引流磁極。

2017年,近2000萬年遊客量,遊客平均停留3.4天,聖淘沙成為「非常新加坡 三天玩不夠」口號的代表寫照!

▼ 聖淘沙發展歷程

1. 用足水岸,主題化旅遊功能分區

三面環海,且坡地少,擁有較長海岸線、充足陽光和優質沙灘,絕佳的生態條件,再疊加黃金區位,讓聖淘沙具備了發展度假海島的天然環境優勢。

聖淘沙「中部留白,周邊密集」,分地塊差異化布局旅遊功能,使遊覽動線呈現「由外向內深入」,最大程度減少生態破壞的同時,也便於交通布局,高峰期疏散人流。

▼ 政府依勢開發布局:保留中部植物群落,娛樂項目建設在外圍

三大海灘被規劃為不同主題的旅遊功能區:「西洛索海灘」面向年輕人,提供衝浪、沙灘排球、攀岩、滑索等多種刺激娛樂項目;

▼ 北西洛索海灘——年輕人的娛樂場

「巴拉望海灘」面向兒童及親子家庭,提供多個兒童遊樂項目;

▼ 巴拉望海灘——兒童親子樂園

「丹戎海灘」面向全客群,提供以自然風光和休閒餐飲為主的慵懶度假氛圍。

▼ 丹戎海灘——全客群休閒勝地

2. 樹立特色,一站式功能配齊

為了樹立區別於周邊競爭者的旅遊消費特色,聖淘沙走錯位競爭路線,大獲成功——新加坡周邊的世界級濱海旅遊度假目的地很多,如泰國普吉島、印尼巴厘島,因此聖淘沙如果走傳統發展路徑將很難脫穎而出。

2002年,聖淘沙聘請曾執掌過美國加州迪士尼樂園、香港海洋公園的經理人重新定位,並制定為期10年的規劃,意在打造滿足人們全方位需求的「一站式綜合娛樂度假勝地」。

▼ 聖淘沙捷運海灘站遊樂園