G提議,趁填海之前去望一望炮台島。出發前G發了一些資料給大家看。哦!竟有出土的東西:我於1979年登在《南洋商報》的一篇散文和一首詩也被挖出來。G是有意點唱尤雅的老歌《往事只能回味》引大家跟著唱,於是那天沿丹那美拉海岸走到樟宜灣,望彼岸,說故事。樟宜灣海域即將展開填海工程,填海面積達900公頃,大約12個植物園那麼大。

炮台島 (Pulau Sejahat) 方圓1.2公頃,不足兩個足球場大。島上沒有人煙,沒有井水。這樣一個荒島卻煞有其事,扮演過戰略上的角色。島上有碉樓、炮墩和棄置的營房,1968年英軍撤退後留下的二戰遺蹟。六十年代末吧,有人發現它的「荒僻」可以轉化為自由,於是炮台島變成一個「時代的場景」。那時候,青年朋友、本地文藝團體喜歡到島上夜宿遊玩。用S的話是,上去就熬夜熬到天亮,有沒有地方睡覺也不管那麼多啦。

我是七十年代中去的。1972年從教育學院畢業,班上11個男生常結夥到外島玩,C是帶頭羊,聖淘沙(那時叫絕後島)是首選,也去過炮台島兩次。一伙人在樟宜碼頭用大塑膠袋盛水,束緊,放進大塑料桶提上船,只帶罐頭食品和乾糧,多帶一些礦泉水和啤酒。雇一隻船載我們,興致勃勃出發,並約好船夫隔天回程的鐘點。

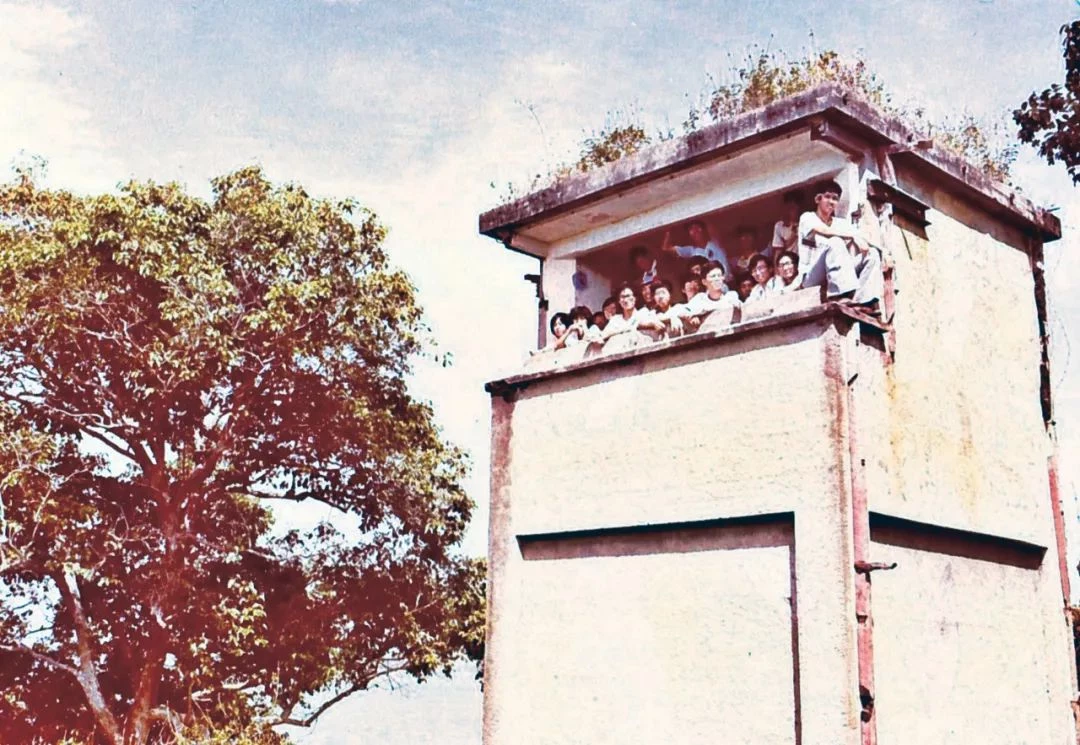

▲炮台島上棄置的碉樓

偏在海角,炮台島便有了傳說。傳說之一是:1569年亞齊和葡萄牙在樟宜海域發生一場激戰,亞齊的武器和軍備敵不過葡萄牙而潰敗,慘遭殲滅。亞齊將領的魂魄老徘徊於炮台島上,部下化為礁石仍守護著他的英靈,伺機報復。這是歷史留下一條仇恨的尾巴。傳說之二顯然肇始於民間:德光島上的居民發現有一馬來老人家每天從炮台島划船到德光島,傍晚又劃回去。居民好奇,跟蹤到島上,老人家忽而消失,遍尋無人影,只見一塊大石頭。居民相信馬來老人家是島主,便設置神龕禮拜,並在石頭上供奉拿督公。又傳聞,那塊石頭跟著歲月會變大。這是信仰留下的美談。一個有傳說的地方會產生神秘的氛圍,月色變得迷濛。更深夜靜的時候,喝啤酒,打牌,聊到哪裡可能引發一台高調,一腔鬼話,爆笑起來滿地是屍首。青春就為了享有那樣的自由。或者說,青春就喜歡無邊無際。炮台島很小,卻提供給我們很大的天空。

▲碧山婦女組導讀會上的交流

(郭永發供圖)

G意猶未盡,特地請來幾個老朋友到碧山婦女組導讀會來談炮台島。那天午後,記憶庫一個一個翻倒出來,叮零咚響。K先說。他製作幻燈片,播歌,老歌最能勾起共鳴,情不自禁大家跟著唱。K從育英中學畢業,之後參加校外口琴團,去炮台島玩是口琴團組織,約20人,大約是七十年代初。先約法三章:除了自備的東西,其他包括吃喝、藥箱、煤氣燈、樂器、歌譜、道具……大家分擔攜帶。到了島上覺得海闊天空,便唱歌,有人吹口琴伴奏,唱《趕車人》連帶表演,揚起樹枝當鞭子。然後合唱,《茉莉花》《小白船》《高山青》大家都會,一人開頭就都跟著唱。《高山青》的歌詞稍稍改了,「阿里山的姑娘美如水呀,阿里山的少年壯如山」改為「新加坡的姑娘美如水呀,新加坡的少年壯如山」。女生喜歡唱《洪湖水,浪打浪》:「洪湖水呀浪呀嘛浪打浪啊,洪湖岸邊是呀嘛是家鄉啊,清早船兒去呀去撒網,晚上回來魚滿艙」。大都正當壯如牛的年紀,唱哥呀妹呀大概也眉來眼去送秋波吧,戀愛是那樣開始的。晚上玩打野戰,敵人躲進灌木林,四處幽暗,如臨戰場。K說,那時候翻開報紙天天看打戰,烽火連天,大概感受到越南戰場上的悲憤,我們分兩個陣營模擬戰時狀態:敵軍侵略,我軍抵抗,誰做情報員,誰被俘虜,小石塊當手榴彈丟,誰誰死了,巡邏要喊口令。炮台島上狼煙四起,真的很好玩。

七十年代末L是新加坡工藝學院中文學會的執委,組團上去,約三十幾人。那時 Singapore Polytechnic 叫新加坡工藝學院,甫從珊頓道搬到杜佛校園。中文學會是註冊團體,不歸學校管理。L說,學生大都關心社會,思想比較左傾,也可以說,自覺有一種使命感,有一股要投注進去的熱血——雖然說不上來「理想」的具體願景。上炮台島就為了體驗「集體生活好」,在唱遊中學習。一起唱歌,跳土風舞,感覺就是團結,團結就是力量。《友誼的歌聲》是必唱的:「六月的大地灑滿了陽光六月的田野到處花香……」然後是《鐵道兵志在四方》:「背上了行裝扛起了槍,雄壯的隊伍浩浩蕩蕩,同志呀你要問我們那裡去呀,我們要到祖國最需要的地方……」第三廣播電台白天和晚上都播文藝歌曲,這些歌是常播放的,歌詞稍稍改了,譬如「鐵道兵」改為工人,「同志」改為朋友們等。也唱本地創作的歌曲,譬如《膠林我的母親》《黃梨園組歌》《新加坡河之歌》。唱歌加上表演,氣氛很熱烈。然後是坐下來「談心」,互相批評,指出彼此的優點和缺點,可學習可改善之處。L記得過後有關方面來約他談,他照實說,出發點是學習和關心社會。L覺得,約談主要是因為「中文學會」主辦的度假營每次有百多人參加,分組學習,討論人類社會發展規律,由奴隸社會到封建社會到資本主義、帝國主義。那時代魯迅、高爾基是青年學習的榜樣。會講到高爾基的小說《母親》;會吟唱魯迅的《自題小像》:靈台無計逃神矢,風雨如磐暗故園。寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。「中文學會」還辦社工活動,到紅山組屋做家訪,邀請小朋友參加「紅山兒童計劃」,為小朋友開補習班,搞集體遊戲,帶到動物園遊玩。L還主編《仙人掌》和《耕耘》,報道活動消息,發表文章。「中文學會」的目標是走入社會,關心民生,會員的態度是很積極的——那個時代的青年很不一般的一面。有關方面「約談」大概是想了解是否「有人」滲透進來,做了檔案以後可以有追蹤的線索。

S的經驗比較不一樣。八十年代初,他和一幫朋友到吉隆坡參加一個課程。美國著名學者戴爾·卡耐基 (Dale Carnegie) 的理論凸顯的要點是:「心理是可以建設的」、「普通人是可以取得成功的」。受到這樣的勉勵和驅策,便結伴北上學習。課程是密集的,住在酒店,三天兩夜完全與外界隔離。去上課的人主要是從事建築、中醫和保險。後來朋友介紹朋友,上過課的人不少,都覺得受益不淺,都在想:如何認識自己,如何在健康、家庭、社交、經濟和精神各方面取得平衡,如何才能使自己釋出最大的能量,成功當老闆——那個時代的社會主流意識是怎麼儘快做個成功人士。於是便有人建議去炮台島,要把「大家的動力」組織起來。上炮台島大家的意願就是「分享」上課後所得到的啟發,生活和工作上哪裡碰到問題,怎麼處理。大約一百二十人參加,三人先鋒隊早一天上島去打掃,「占領」地盤。S負責康樂,當主持。睡覺是不用想的啦,席地而坐,熬夜到天亮。大家一半是玩,態度卻是積極的,討論後組長要輪流上來做報告。社會的主流意識已開始轉向,都想出人頭地,後來真的有好些人當了老闆。從炮台島回來後有「政府人」約談,留下記錄,S也就沒有再參與類似活動。有一班朋友則著手辦理社團註冊的事,就有了「新智文教發展協會」的成立,隨後展開很多活動,包括開課、導讀、步行、扶老濟貧,到今天還是一個十分活躍的團體。說到這裡,S自我解嘲一番,他沒有當成老闆,他喜歡旅行,存夠錢就出國,後來又組織「螞蟻爬山隊」,爬大漢山,開始累積帶隊的經驗。最後當導遊,認識大家,今天還跟大家在一起玩。

當天K也提到本地作家尤琴曾出版散文集《炮台島上》。尤琴寫打野戰是有主題的,模擬「侵略與反侵略」的場景,玩得十分逼真,其中有一段這樣寫:

我們也低下頭了,心胸里卻浪濤般地翻滾著。

「但是,英勇的人民是不屈的。」女組員抬起頭來毅然而充滿信心地說:「他們站起來了,都站起來了,站在自己熱愛的國土上,背起槍干、建起堡壘,和日本皇軍作戰,不許侵略者蹂躪祖國的每一寸土地!」

浪濤「嘭」的一聲拍擊著岸石,激發起一陣震天巨響。

打了野戰還看展覽,有圖片、資料說明、日軍侵略新加坡路線圖等等,準備充足。這樣的郊遊是那個時代的青年關心社會的形式。炮台島現已填土,和德光島連在一起,作為軍事訓練用。

當天下午的尾聲是要我朗讀1979年發表的一首詩《記一個周末》。我覺得,那個年代特有的情懷並沒有被時間沖刷乾淨。都有點年紀了,仍是認認真真,踩著自己的足印走回去,把一個大家來聊閒天的下午,搞得氣氛歡愉而充實。

(作者為本地作家、新加坡文化獎得主)