今年4月出版新書《又見惠安:山海無垠》,有讀者以為我是惠安人,可我是福州人;11月即將出版關於林氏大宗祠九龍堂的書,有人以為我姓林,然而,在福建的「陳林半邊天」里,我屬於另一半的「陳」。對於學術研究而言,課題的選擇不受限於身份,若能與自身背景相關,會有與生俱來的優勢。

因為對本地陳氏歷史萌發興趣,某日建存宗長邀我去佘街新瑞記見幾位海南籍宗長,其中一位是陳業雄,見面之後想起曾在某個講座時獲贈他的書,他是新加坡族譜學會的創辦人之一,又開創了根緣文化學會。言談間了解到,十多年來有一批志同道合的前輩致力於推廣族譜編撰,試圖建立本土的族譜格式,將南來第一代作為開基祖,書寫本地華人譜系。

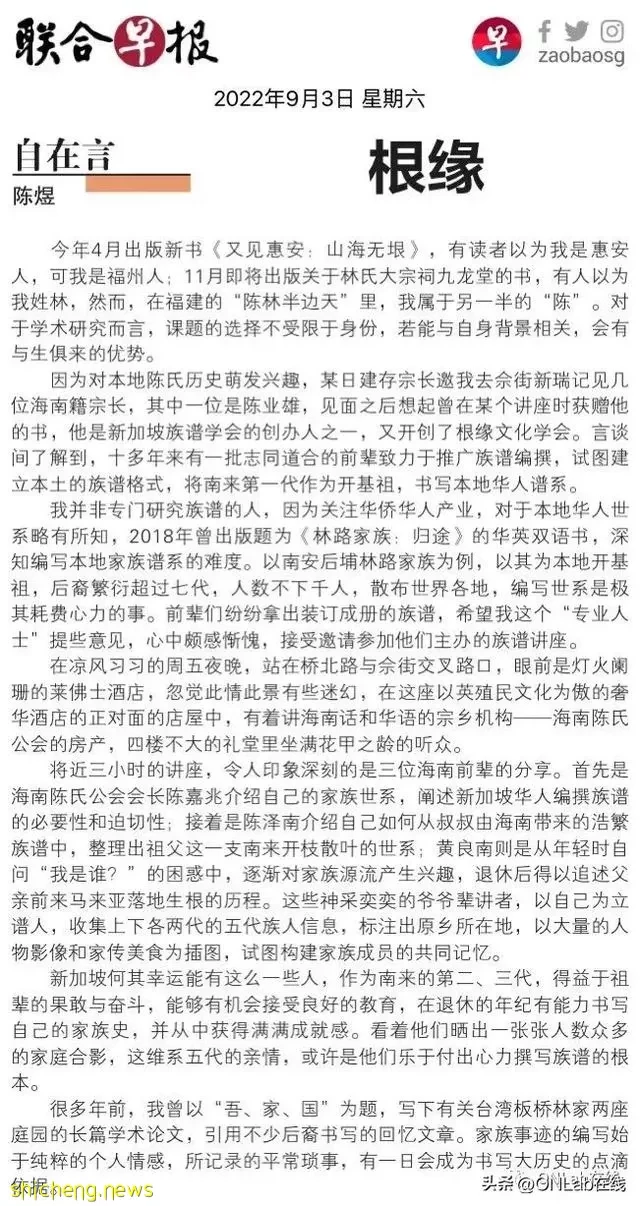

陳業雄先生髮言

我並非專門研究族譜的人,因為關注華僑華人產業,對於本地華人世系略有所知,2018年曾出版題為《林路家族:歸途》的華英雙語書,深知編寫本地家族譜系的難度。以南安後埔林路家族為例,以其為本地開基祖,後裔繁衍超過七代,人數不下千人,散布世界各地,編寫世系是極其耗費心力的事。前輩們紛紛拿出裝訂成冊的族譜,希望我這個「專業人士」提些意見,心中頗感慚愧,接受邀請參加他們主辦的族譜講座。

在涼風習習的周五夜晚,站在橋北路與佘街交叉路口,眼前是燈火闌珊的萊佛士酒店,忽覺此情此景有些迷幻,在這座以英殖民文化為傲的奢華酒店的正對面的店屋中,有著講海南話和華語的宗鄉機構——海南陳氏公會的房產,四樓不大的禮堂里坐滿花甲之齡的聽眾。

萊佛士酒店

海南陳氏公會

海南陳氏公會四樓小禮堂

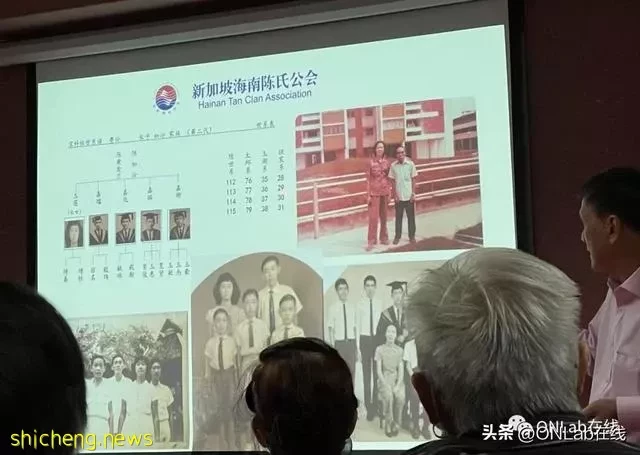

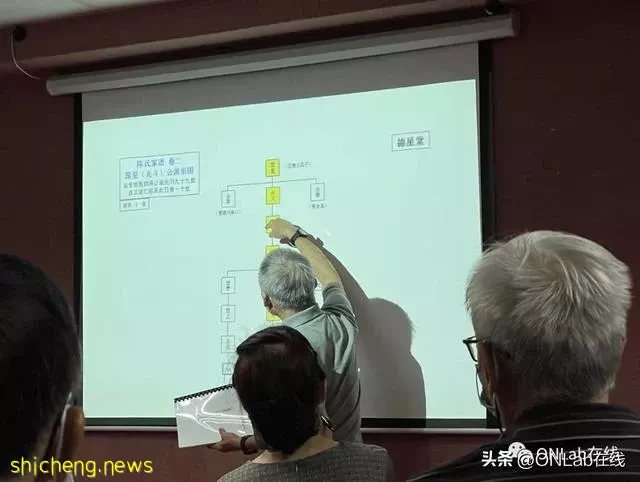

將近三小時的講座,令人印象深刻的是三位海南前輩的分享。首先是海南陳氏公會會長陳嘉兆介紹自己的家族世系,闡述新加坡華人編撰族譜的必要性和迫切性;接著是陳澤南介紹自己如何從叔叔由海南帶來的浩繁族譜中,整理出祖父這一支南來開枝散葉的世系;黃良南則是從年輕時自問「我是誰?」的困惑中,逐漸對家族源流產生興趣,退休後得以追述父親前來馬來亞落地生根的歷程。這些神采奕奕的爺爺輩講者,以自己為立譜人,收集上下各兩代的五代族人信息,標註出原鄉所在地,以大量的人物影像和家傳美食為插圖,試圖構建家族成員的共同記憶。

陳嘉兆先生的分享

陳澤南先生的分享

黃良南先生的分享

新加坡何其幸運能有這麼一些人,作為南來的第二、三代,得益於祖輩的果敢與奮鬥,能夠有機會接受良好的教育,在退休的年紀有能力書寫自己的家族史,並從中獲得滿滿成就感。看著他們曬出一張張人數眾多的家庭合影,這維繫五代的親情,或許是他們樂於付出心力撰寫族譜的根本。

很多年前,我曾以「吾、家、國」為題,寫下有關台灣板橋林家兩座庭園的長篇學術論文,引用不少後裔書寫的回憶文章。家族事跡的編寫始於純粹的個人情感,所記錄的平常瑣事,有一日會成為書寫大歷史的點滴依據。

原文題為

「根緣」

刊登於《聯合早報》

2022年9月3日「自在言」專欄