小印度的印度清真寺、美食与印族文化馆

小印度是我在新加坡去的最热闹,人流最密集的地方,感觉比吉隆坡和槟城的小印度更大也更像印度。在骑楼两侧是各种印度馆子、鲜花店和杂货店,很多印度裔在忙着购物。

与唐人街或甘榜格南不同,小印度并没有被莱佛士爵士指定给印度裔,直到1980年代前这里都被称为实龙岗。1820年代时,英国人在实龙岗路沿线建立了石灰坑和砖窑,印度劳工开始在这里工作。1860年砖窑停产后,实龙岗又开始发展养牛业,随即开始建立屠宰场、制革厂和贩售牛奶,这些产业吸引了更多印度人定居,另外也有一些在附近担任港口工人和低级办公室职员的印度人开始在这里定居。

英殖民当局在1920年代开始在实龙岗建设骑楼,更多的印度移民来到这里开设商店,出售各种印度纱丽、香料和鲜花,小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立后对实龙岗进行城市更新,改善本地印度居民的生活条件。1980年代后为了推广旅游业,新加坡正式将这里命名为小印度。

阿督卡夫回教堂位于小印度南端,最早可以追溯到1859年,1907年由在一家律师事务所担任首席文员的南印度泰米尔穆斯林筛海阿督卡夫(Shaik Abdul Gafoor)主持重建为现在的建筑。阿督卡夫通过在清真寺附近修建店屋筹集资金,其中一些店屋保留至今。

阿督卡夫回教堂融合了撒拉逊(莫卧儿复兴)风格和新古典主义风格,拱门造型复杂,圆顶受古罗马建筑启发。非常有趣的是在大殿内可以看到一座地下室,这里直到1998年才被重新发现,翻新后使得大殿可以容纳1200人。

阿督卡夫回教堂最初的高目主要是来自南印度的泰米尔人和东爪哇巴威岛(Bawean)的巴威人(Baweanese),当时附近有许多泰米尔人经商和担任港口工人,也有不少巴威人在旁边的赛马场担任驯马师和马匹美容师。1928年清真寺安装了电气照明,成为新加坡最早有电灯的清真寺。

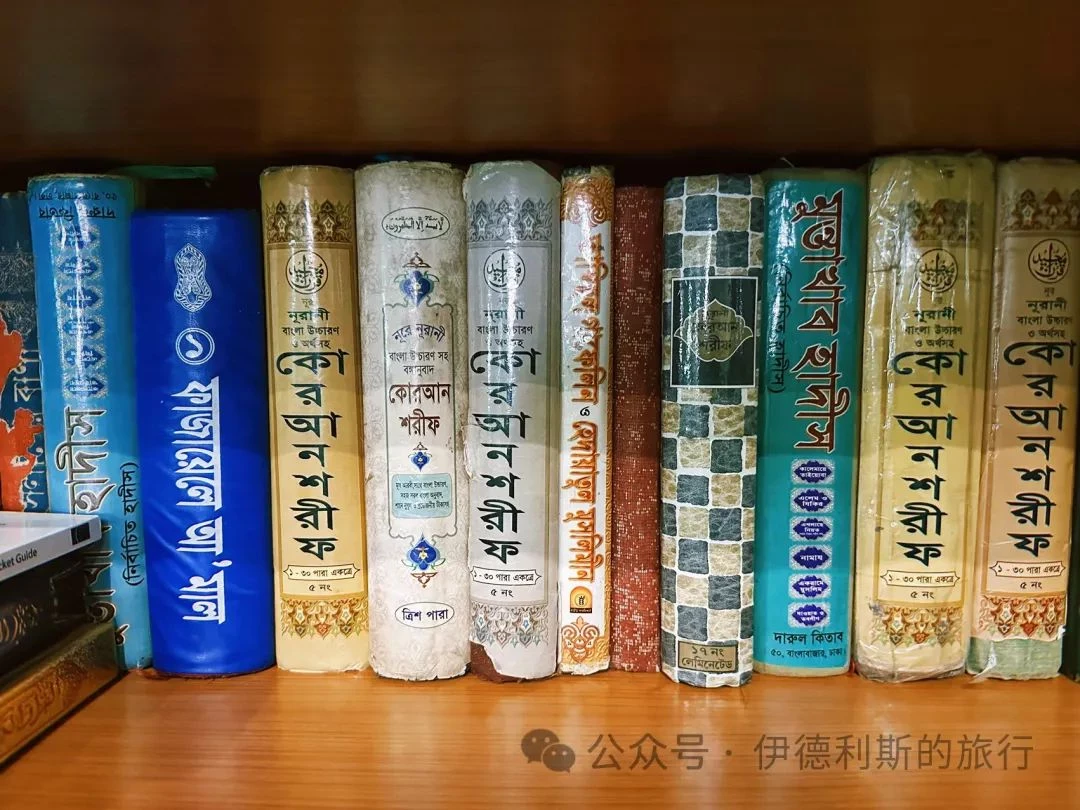

如今阿督卡夫回教堂继续为新加坡的南印度泰米尔裔穆斯林社区服务,并且提供泰米尔语的教门课程。这里也是新加坡少见的哈乃斐派清真寺,功修方式和回民相同,而不同于沙斐仪派的马来人。这里的底格尔时间比其他沙斐仪寺晚一个小时,其他时候也能看到一些遵行沙斐仪派的穆斯林在大殿后面单成班次,这在新加坡也是很独特的场景。

寺门口的印度馆子,大家下拜了都在里面喝咖喱羊汤,下雨天非常喝上一碗非常舒服。

与阿督卡夫回教堂相对,小印度北端则是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世纪时从古吉拉特邦来到新加坡经商。19世纪后期,Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具贸易而积累了大量财富,成为新加坡印度穆斯林社区的杰出人物。1890年,Angullias家族捐赠土地,于1892年建成了Angullias寺,之后Angullias家族一直管理清真寺至今。

Angullias寺于1970年进行了重建,2020年再次扩建为现在的样子,只有1890年修建的门楼保存至今。Angullias寺是我在新加坡礼过人数最多的寺,快到时候水房外就排起了队,人们络绎不绝坐满了整个大殿,后到的人进不去就只好在外面排队。下拜后伊玛目立即通知大家有序撤离,在寺外等待的人们将会在大家离开后组成新的班次。