小印度的印度清真寺、美食與印族文化館

小印度是我在新加坡去的最熱鬧,人流最密集的地方,感覺比吉隆坡和檳城的小印度更大也更像印度。在騎樓兩側是各種印度館子、鮮花店和雜貨店,很多印度裔在忙著購物。

與唐人街或甘榜格南不同,小印度並沒有被萊佛士爵士指定給印度裔,直到1980年代前這裡都被稱為實龍崗。1820年代時,英國人在實龍崗路沿線建立了石灰坑和磚窯,印度勞工開始在這裡工作。1860年磚窯停產後,實龍崗又開始發展養牛業,隨即開始建立屠宰場、製革廠和販售牛奶,這些產業吸引了更多印度人定居,另外也有一些在附近擔任港口工人和低級辦公室職員的印度人開始在這裡定居。

英殖民當局在1920年代開始在實龍崗建設騎樓,更多的印度移民來到這裡開設商店,出售各種印度紗麗、香料和鮮花,小印度的格局正式形成。1965年新加坡建立後對實龍崗進行城市更新,改善本地印度居民的生活條件。1980年代後為了推廣旅遊業,新加坡正式將這裡命名為小印度。

阿督卡夫回教堂位於小印度南端,最早可以追溯到1859年,1907年由在一家律師事務所擔任首席文員的南印度泰米爾穆斯林篩海阿督卡夫(Shaik Abdul Gafoor)主持重建為現在的建築。阿督卡夫通過在清真寺附近修建店屋籌集資金,其中一些店屋保留至今。

阿督卡夫回教堂融合了撒拉遜(莫臥兒復興)風格和新古典主義風格,拱門造型複雜,圓頂受古羅馬建築啟發。非常有趣的是在大殿內可以看到一座地下室,這裡直到1998年才被重新發現,翻新後使得大殿可以容納1200人。

阿督卡夫回教堂最初的高目主要是來自南印度的泰米爾人和東爪哇巴威島(Bawean)的巴威人(Baweanese),當時附近有許多泰米爾人經商和擔任港口工人,也有不少巴威人在旁邊的賽馬場擔任馴馬師和馬匹美容師。1928年清真寺安裝了電氣照明,成為新加坡最早有電燈的清真寺。

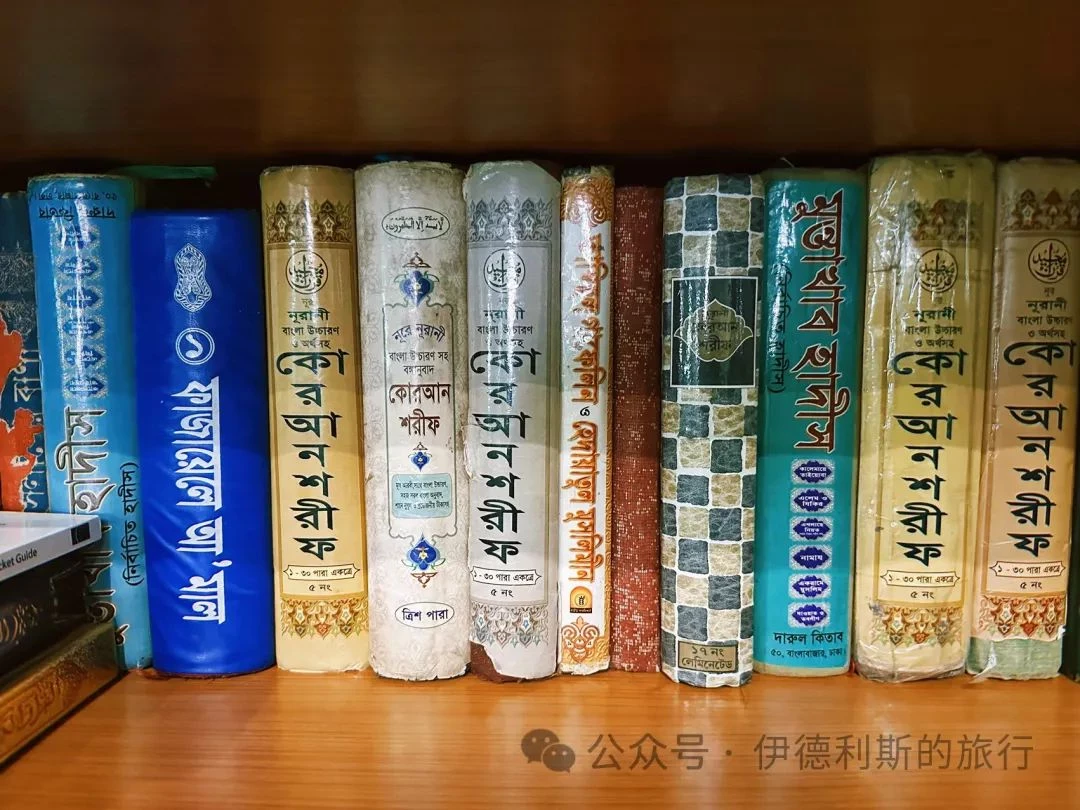

如今阿督卡夫回教堂繼續為新加坡的南印度泰米爾裔穆斯林社區服務,並且提供泰米爾語的教門課程。這裡也是新加坡少見的哈乃斐派清真寺,功修方式和回民相同,而不同於沙斐儀派的馬來人。這裡的底格爾時間比其他沙斐儀寺晚一個小時,其他時候也能看到一些遵行沙斐儀派的穆斯林在大殿後面單成班次,這在新加坡也是很獨特的場景。

寺門口的印度館子,大家下拜了都在裡面喝咖喱羊湯,下雨天非常喝上一碗非常舒服。

與阿督卡夫回教堂相對,小印度北端則是由印度西部古吉拉特穆斯林建立的Angullias寺。Angullias家族19世紀時從古吉拉特邦來到新加坡經商。19世紀後期,Mohammed Salleh Eussoofjee Angullia因香料、糖、木材和餐具貿易而積累了大量財富,成為新加坡印度穆斯林社區的傑出人物。1890年,Angullias家族捐贈土地,於1892年建成了Angullias寺,之後Angullias家族一直管理清真寺至今。

Angullias寺於1970年進行了重建,2020年再次擴建為現在的樣子,只有1890年修建的門樓保存至今。Angullias寺是我在新加坡禮過人數最多的寺,快到時候水房外就排起了隊,人們絡繹不絕坐滿了整個大殿,後到的人進不去就只好在外面排隊。下拜後伊瑪目立即通知大家有序撤離,在寺外等待的人們將會在大家離開後組成新的班次。