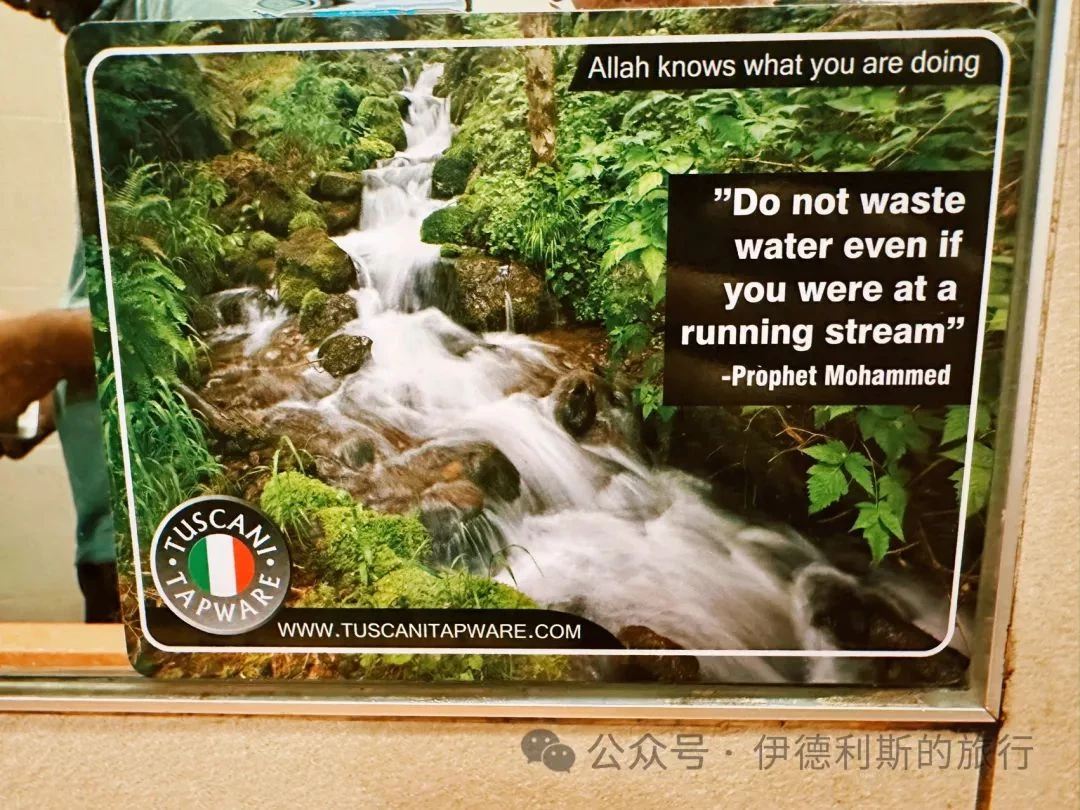

水房上的節水標識,類似的聖訓貼了好幾處,我覺得挺有意義的。

想在新加坡小印度感受一下印度清真美食,最方便的地方就是竹腳巴剎了,裡面有一排檔口全都由印度裔穆斯林經營,而且價格非常便宜。我們先喝了一碗咖喱羊腳湯,熱乎乎的特別適合下雨天,然後又吃了現打的巴達木饢配羊肉末咖喱,好多人都這麼搭配,把饢撕下來蘸著咖喱一點點吃,最後要把湯汁蘸得一點都不剩。

竹腳巴剎始建於1915年,1930年代因種類繁多的鮮肉、蔬菜和海鮮而廣受歡迎,被大眾稱為「人民市場」。現在的大樓建成於1981年,裡面的攤主大多已經經營了兩到三代人。

在竹腳巴剎喝一杯拉茶,然後逛了一下二層的印度服飾,各種紗麗主打一個亮晶晶,還有一些裁縫鋪子可以買了料子現場做。

如果想深入了解新加坡印度裔的歷史文化,推薦大家一定要看看小印度的印族文化館,主展廳以時間為軸線,從早期接觸、起源和遷徙、新加坡和馬來亞的早期印度裔、新加坡和馬來亞印度裔的社會和政治覺醒、印度裔在新加坡的貢獻五個部分講述了新加坡印度裔豐富的歷史文化,其中當然也少不了新加坡印度穆斯林文化。

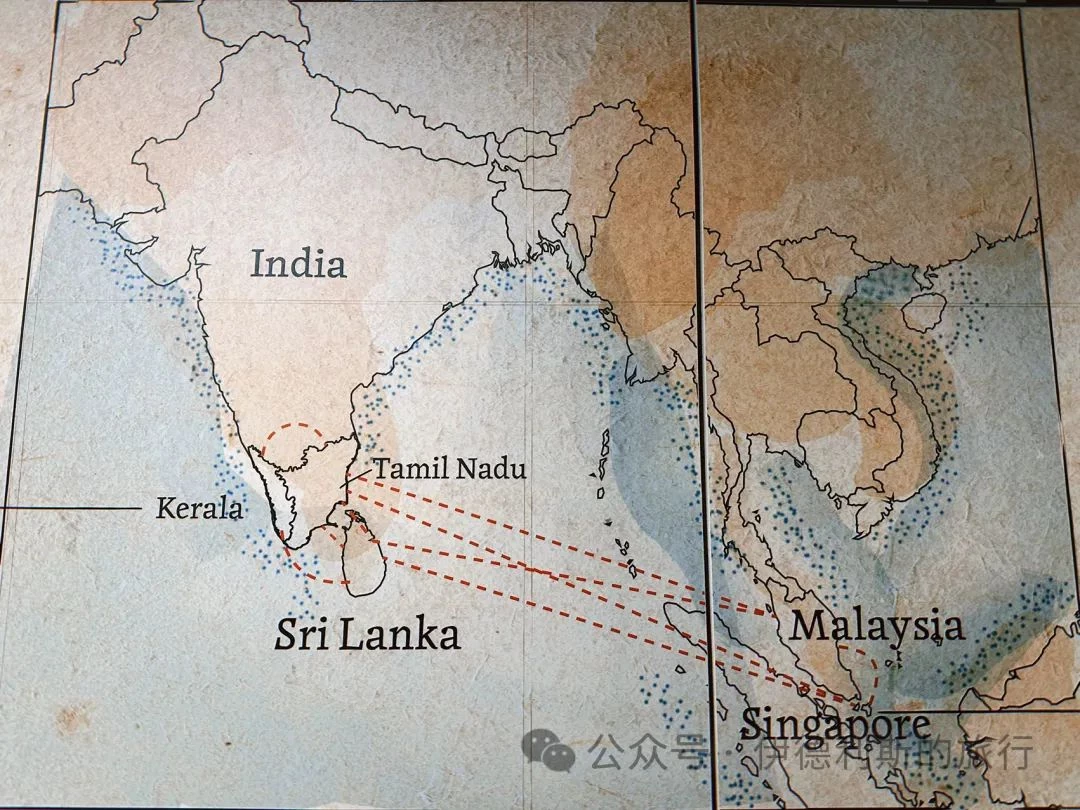

泰米爾人從印度東南部的烏木海岸和斯里蘭卡移民新加坡和馬來亞的地圖。

印度裔19-20世紀在新加坡的幾處聚居區域。

新加坡印度裔群像,背景是小印度的Angullia清真寺。

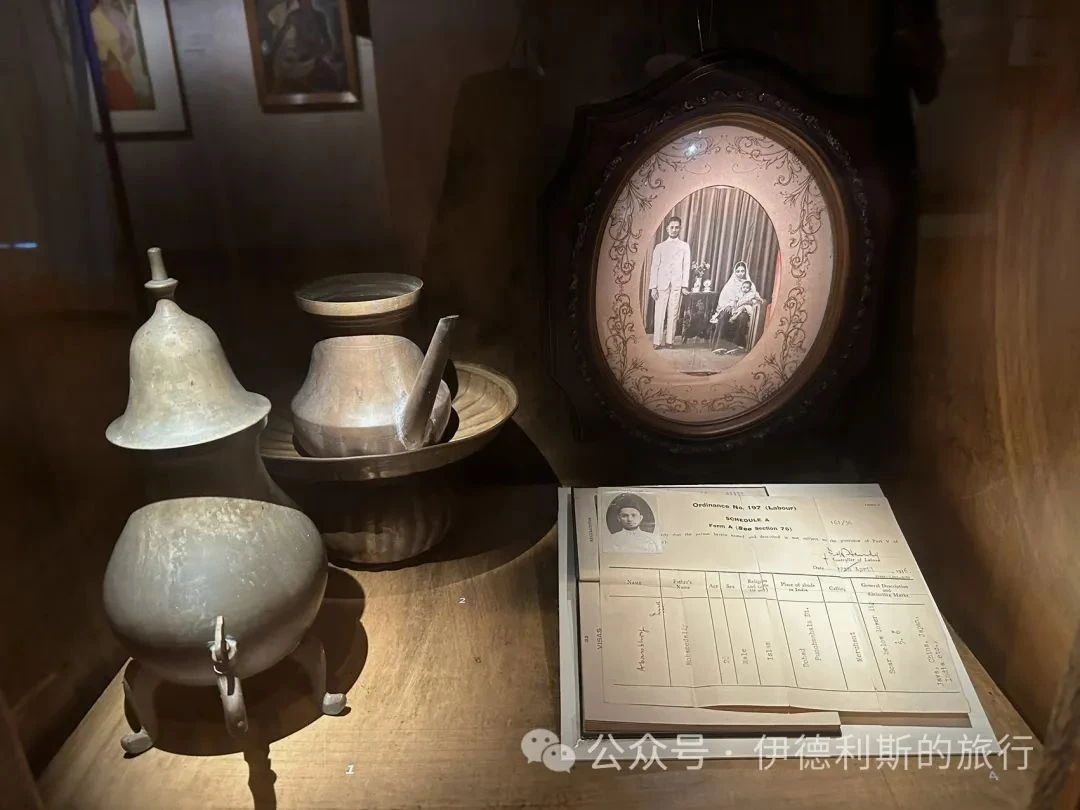

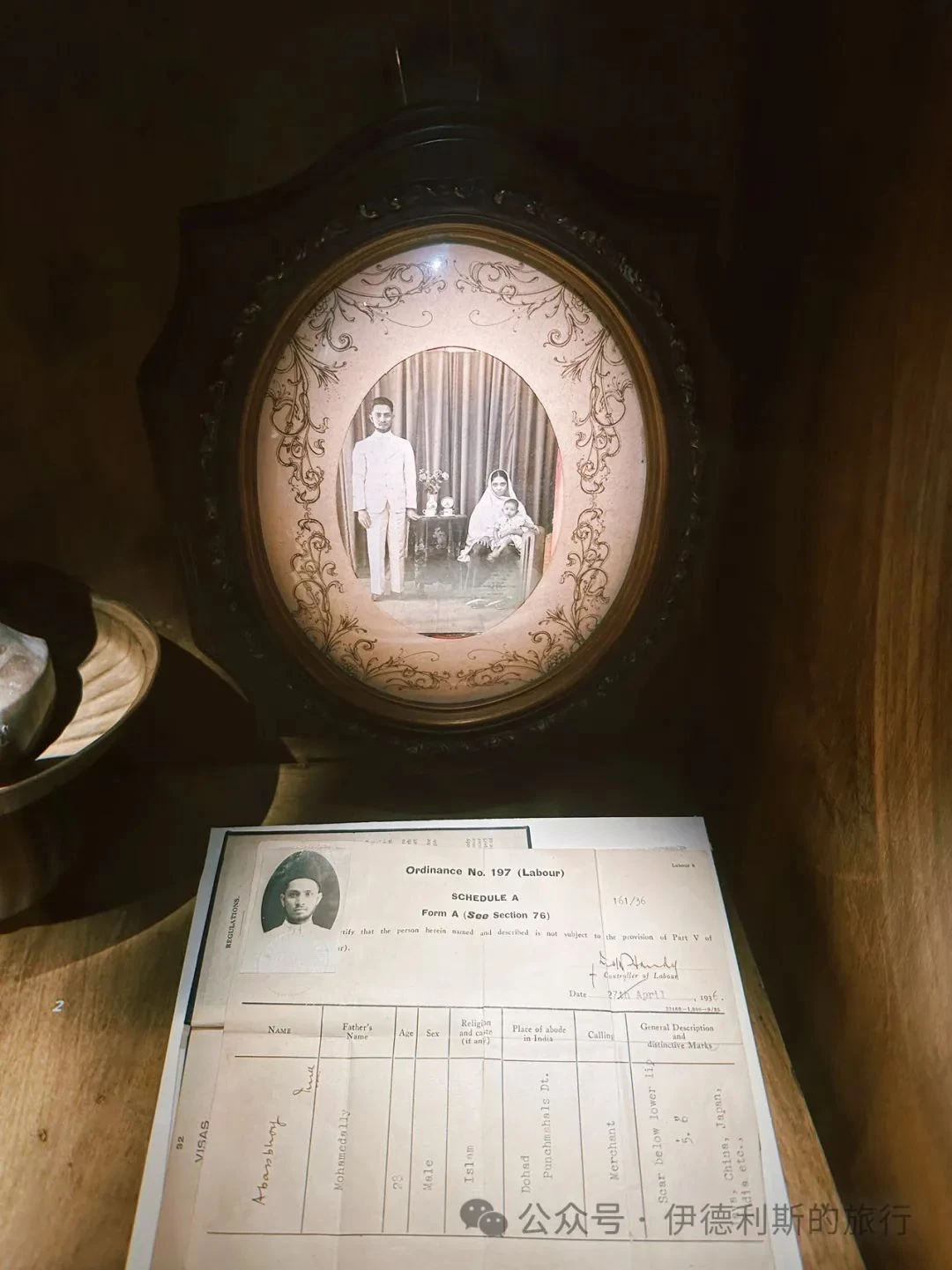

印度移民從剛剛抵達新加坡時攜帶的行李,並展示了一張1936年從印度古吉拉特邦來到新加坡的穆斯林商人所攜帶的護照和全家福。

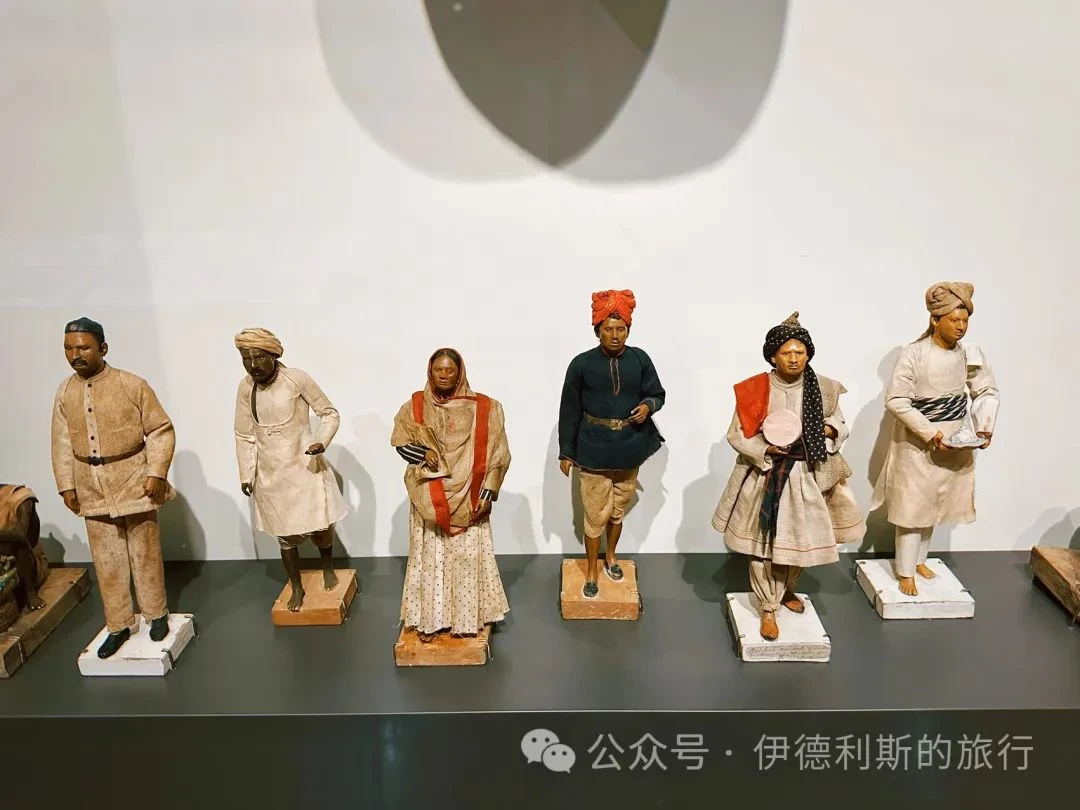

一組19世紀印度商人的泥塑。

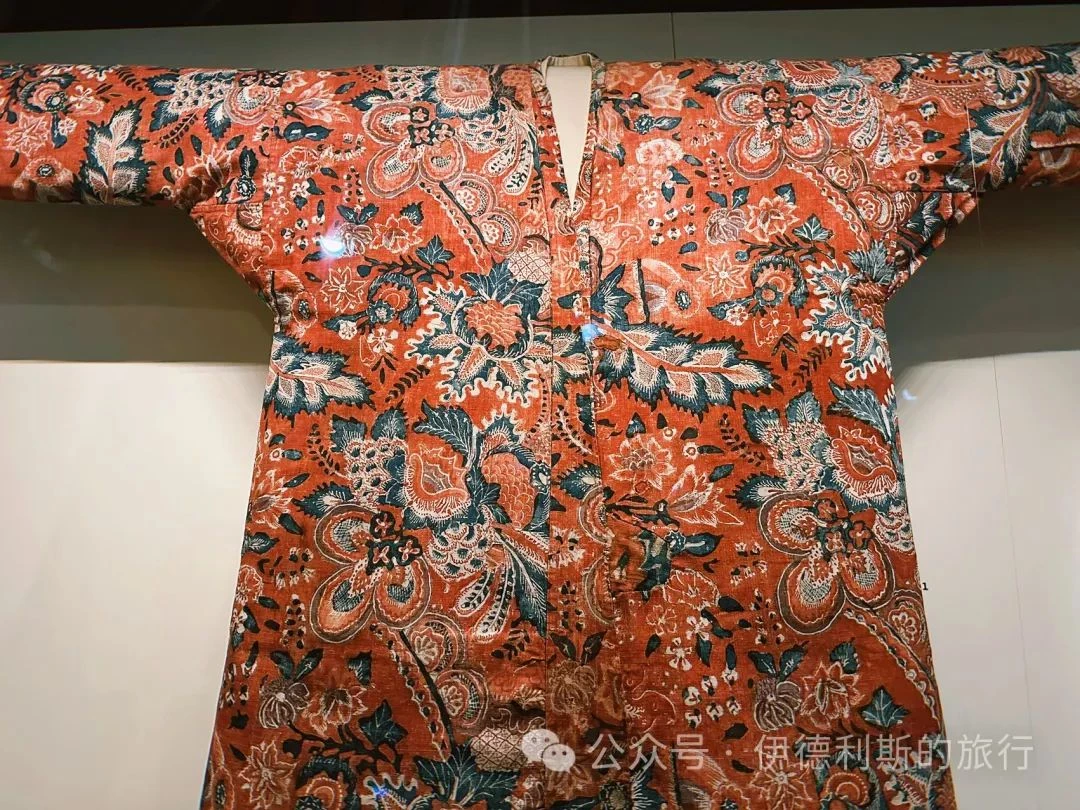

18世紀中期印度東南部烏木海岸德的泰米爾穆斯林服飾。

20世紀印度安得拉邦的天鵝絨阿文書法刺繡

19-20世紀的印度經架。

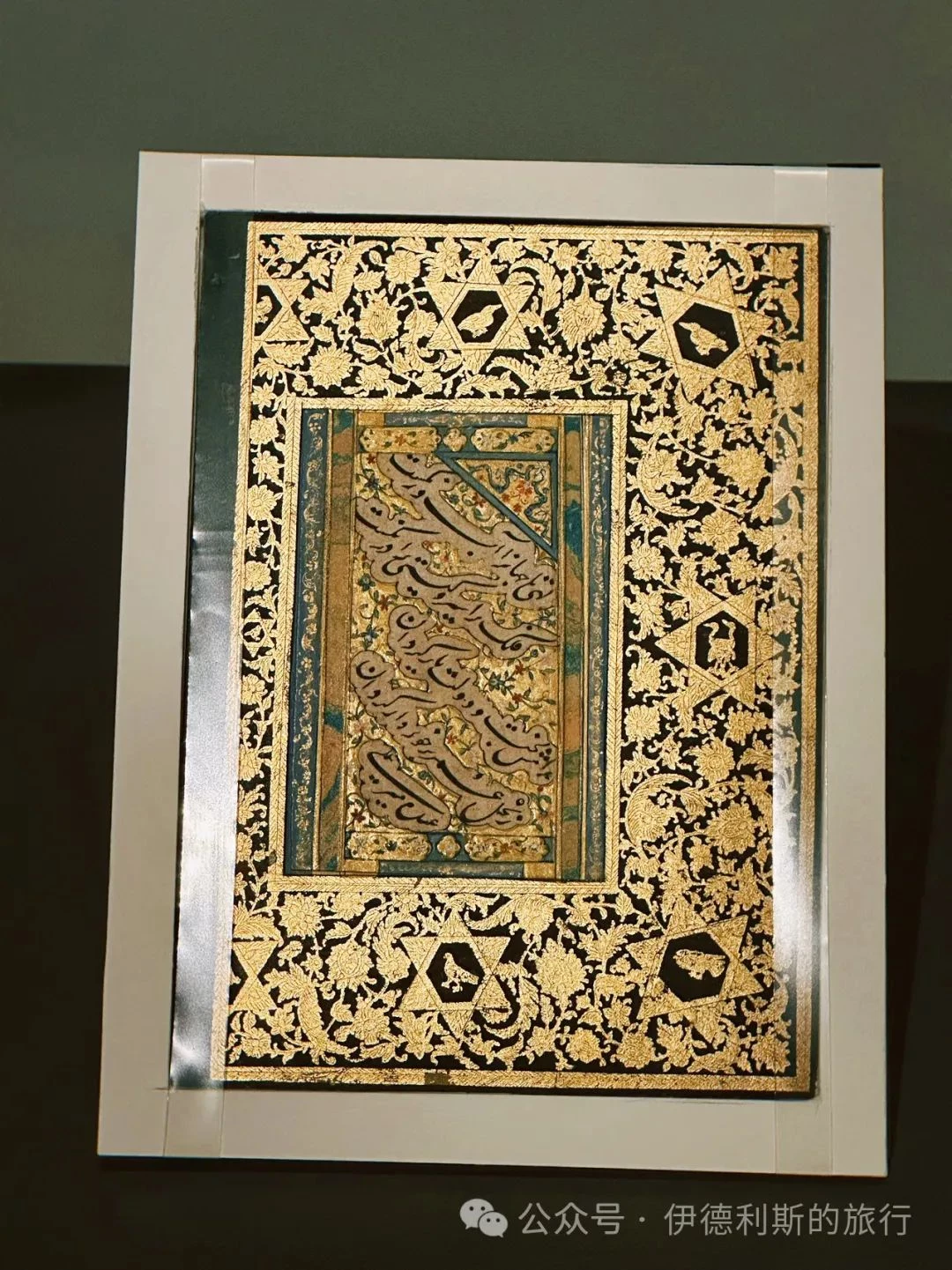

1600年印度德乾地區的書法。

20世紀的各種印度傳統帽子。

馬六甲Chetti人的Talapa,這是一種蠟染的纏頭。

印度古吉拉特邦伊斯瑪儀什葉派Khoja人所戴的Khoja Turban頭巾。Khoja即波斯語的「和卓」、「霍加」,他們從13世紀開始從印度教歸信伊斯倆目,在擁有穆斯林身份的同時保留了強烈的印度種姓習俗。

20世紀中期新郎和男孩割禮時帶的頭飾。

19世紀的印度穆斯林畫像。

19世紀印度什葉派穆斯林過阿舒拉節時的遊行隊伍,右邊是伊瑪目海珊和哈桑墳墓的模型Ta'ziya,還可以看到Alam旗幟。

19世紀南印度什葉派穆斯林進行阿舒拉遊行時舉的Alam旗杆。