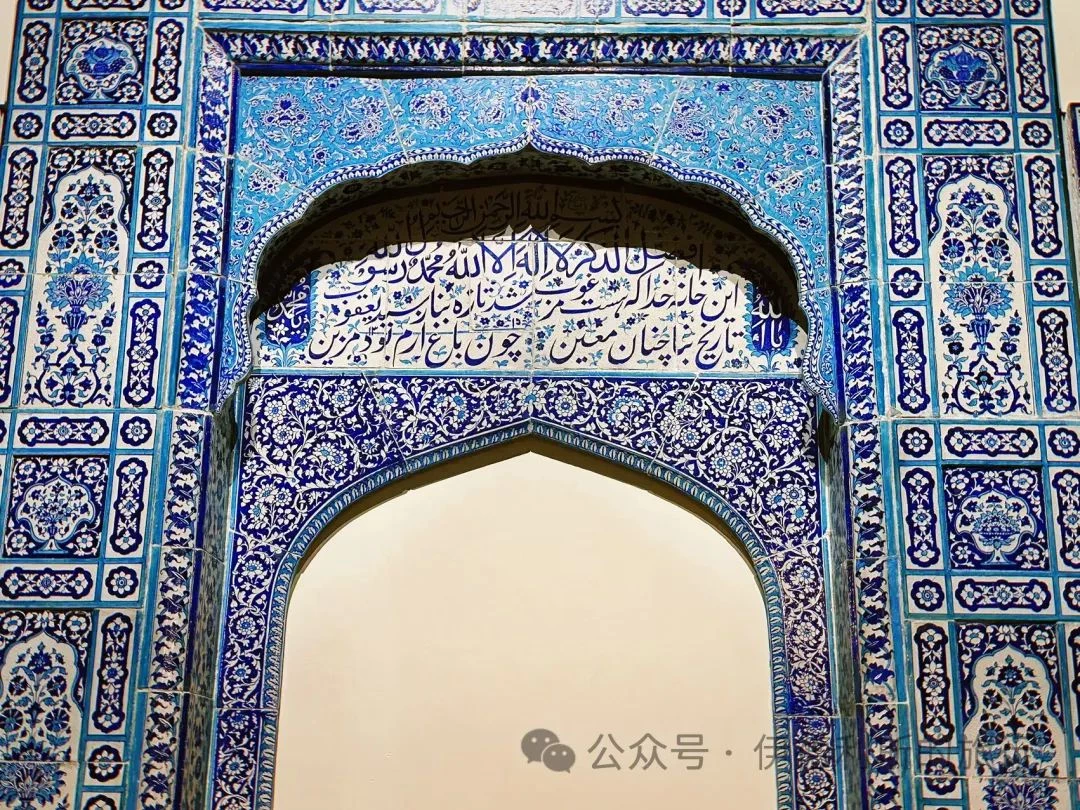

1897-8年巴基斯坦木爾坦地區一座清真寺的瓷磚立面,使用的是木爾坦地區傳統的Kashikari瓷磚燒制技藝。這種瓷磚裝飾源於莫臥兒王朝,受到波斯文化和蘇菲文化的影響。

甘榜格南的印度清真寺與餐廳

甘榜格南是新加坡第一處被規劃的穆斯林社區。1822年,萊佛士爵士將甘榜格南交給柔佛蘇丹海珊·穆罕默德·沙阿。除了蘇丹和他的600名家庭成員外,當時的甘榜格南還生活著包括武吉士人、阿拉伯人、爪哇人和巴威人在內的多個穆斯林族群。同一時期,印度穆斯林也開始進入甘榜格南經商,20世紀初在這裡開起了餐廳,其中最重要的兩家就是橋北路的Victory和Zam Zam。

Zam Zam開業於1908年,Victory開業於1910年,兩家都主打Murtabak印度飛餅,互相競爭了100多年。我們嘗了一下Victory家的羊肉Murtabak,感覺口感比較像中國北方的烙餅,沒有我們在檳城吃的那麼香酥。

另外,甘榜格南也是品嘗Teh Sarabat(又叫Teh Halia)薑茶的好地方。位於巴格達街的Bhai Sarbat由一位印度穆斯林創辦於1950年代,至今已經70年。Bhai在烏爾都語中是「兄弟」的意思。Bhai Sarbat最初是推車售賣的街頭小攤位,1970年代才開進巴格達街的這座騎樓,如今這裡售賣上百種飲料,但仍然以薑茶最為有名。

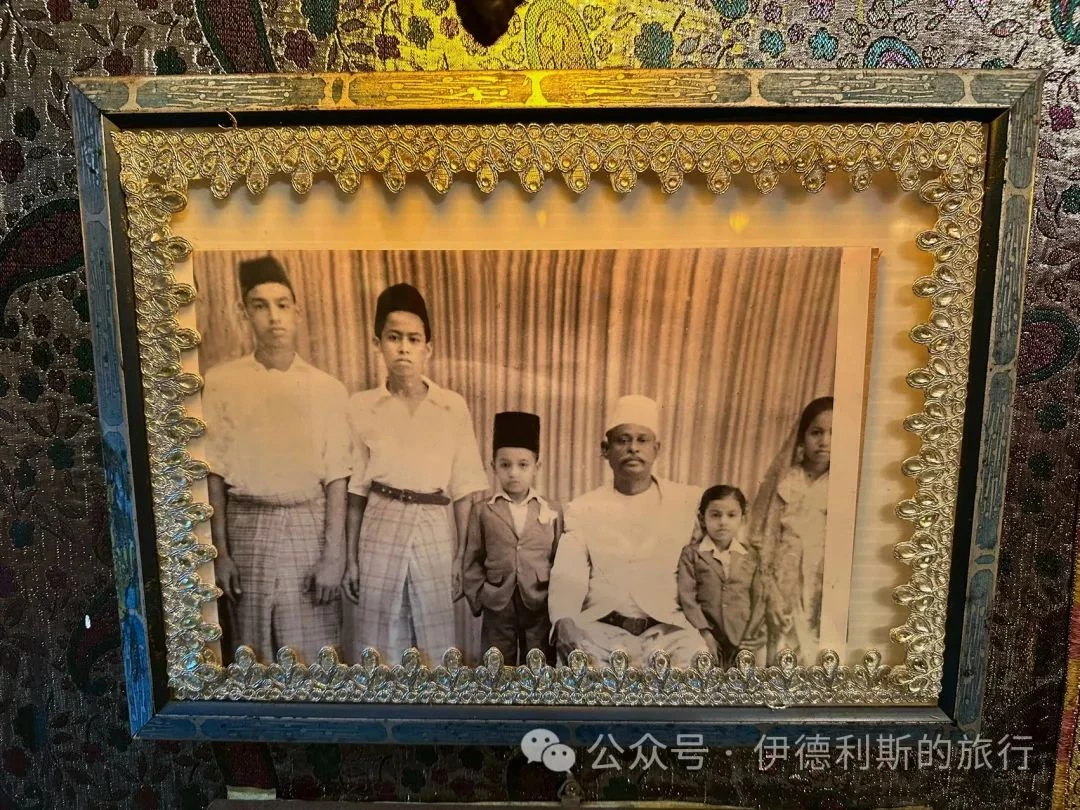

晚上我們去了甘榜格南最有名的印度清真餐廳伊斯倆目餐廳(Islamic Restaurant),1921年開業至今已經超過一百年。伊斯倆目餐廳的創始人阿卜杜·熱合曼是來自印度南部泰米爾納德邦的泰米爾穆斯林,他來到新加坡後憑藉著高超的廚藝成為葉門裔富商阿爾薩戈夫(Alsagoff)家族的主廚。阿卜杜·熱合曼以Biryani飯最為拿手,當時英國總督都很喜歡他做的飯。

1921年阿卜杜·熱合曼在甘榜格南橋北路開起了伊斯倆目餐廳,之前曾在阿爾薩戈夫家宴上品嘗過他手藝的新加坡政要都來光顧,包括汶萊蘇丹、柔佛蘇丹、霹靂蘇丹等王室貴族也都曾拜訪。如今M·阿卜杜·熱合曼做Biryani飯的香料秘方由他的孫子卡利爾(Kalil)傳承下來,經過一百年的洗禮,他們家的Biryani飯仍然非常好吃。除了Biryani飯以外,我們還點了他們家的巴旦木饢、雞肉Tikka瑪莎拉咖喱和葫蘆巴(Methi)魚肉咖喱,每一樣都非常棒,絕對不是一般景區附近那種遊客向館子,是真正好吃的印度館子。

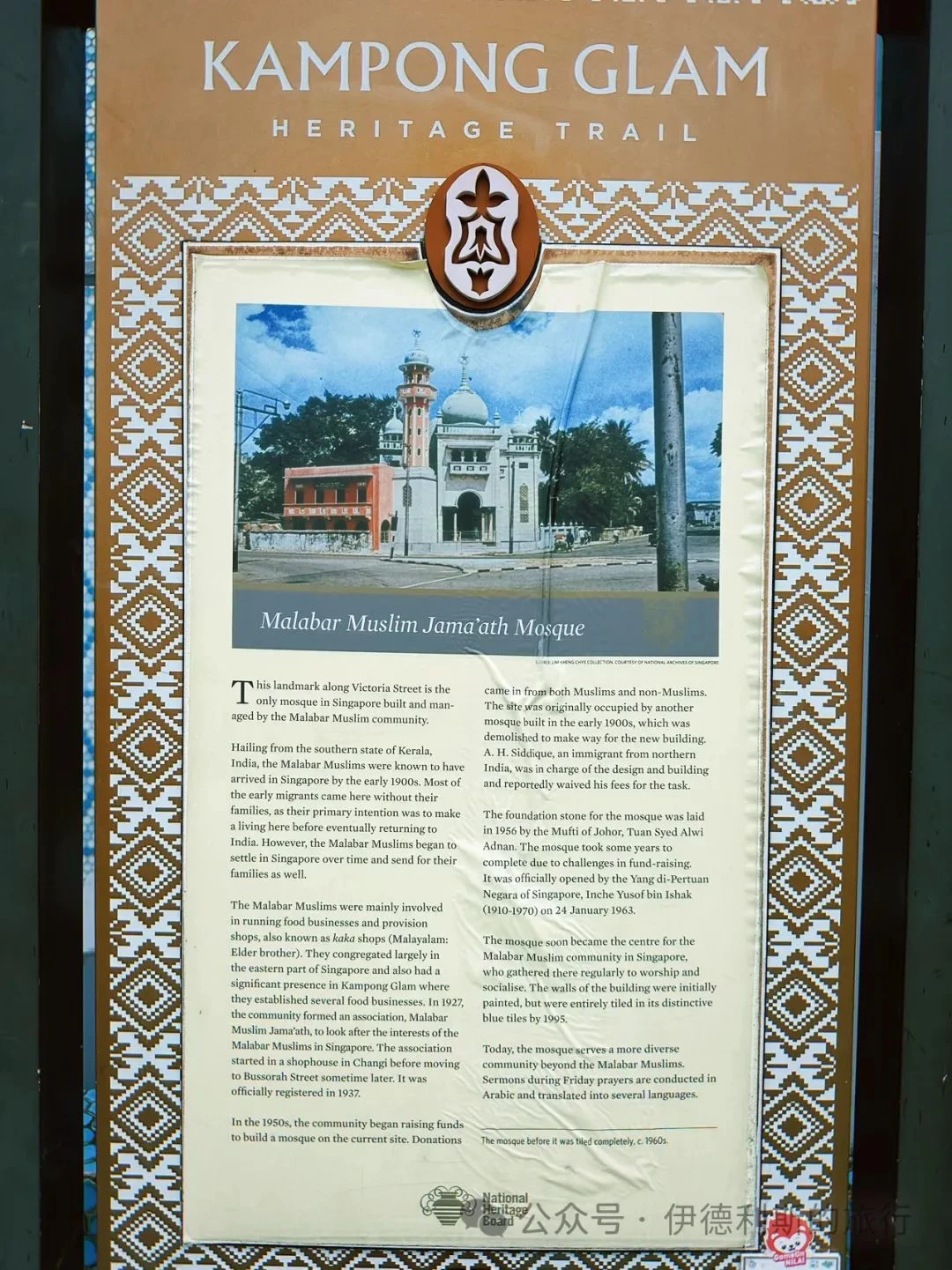

馬拉巴爾(Malabar)清真寺又名金頂寺,位於新加坡甘榜格南對面,是新加坡唯一一座由印度西南部馬拉巴爾穆斯林建立的清真寺。馬拉巴爾穆斯林生活在印度半島最西南的喀拉拉邦和拉克沙群島,是南亞古老的本土穆斯林族群,和馬來人一樣屬於沙斐儀教法學派。

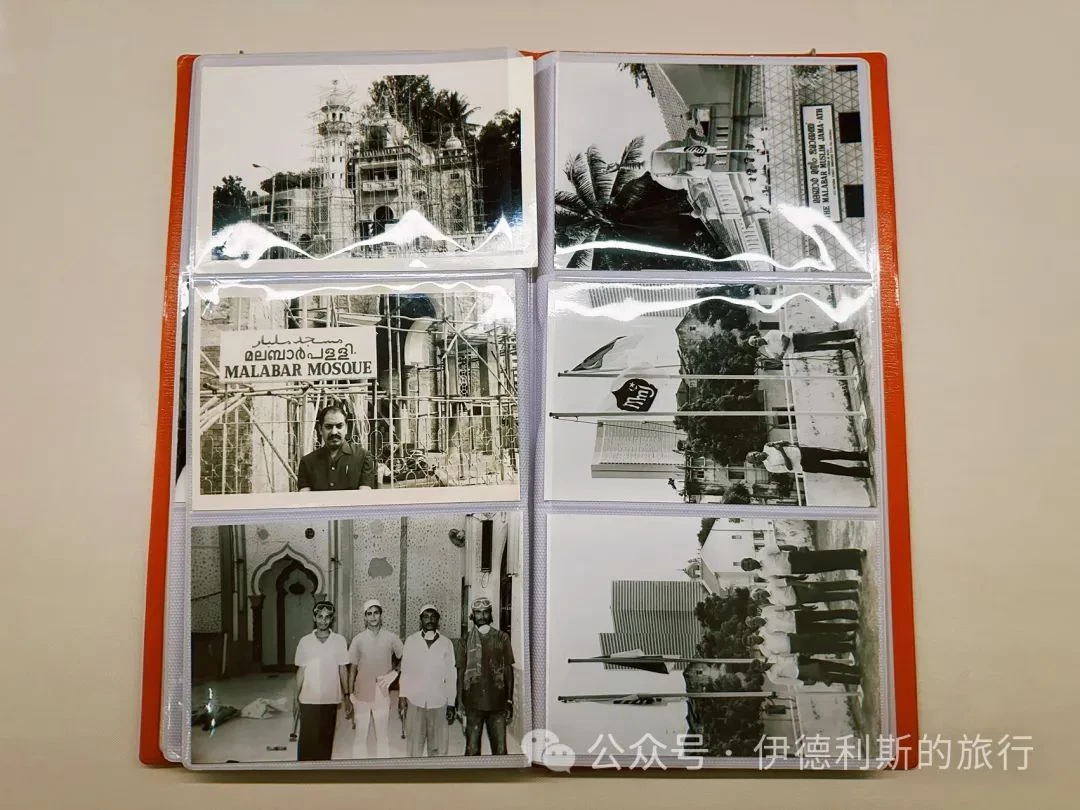

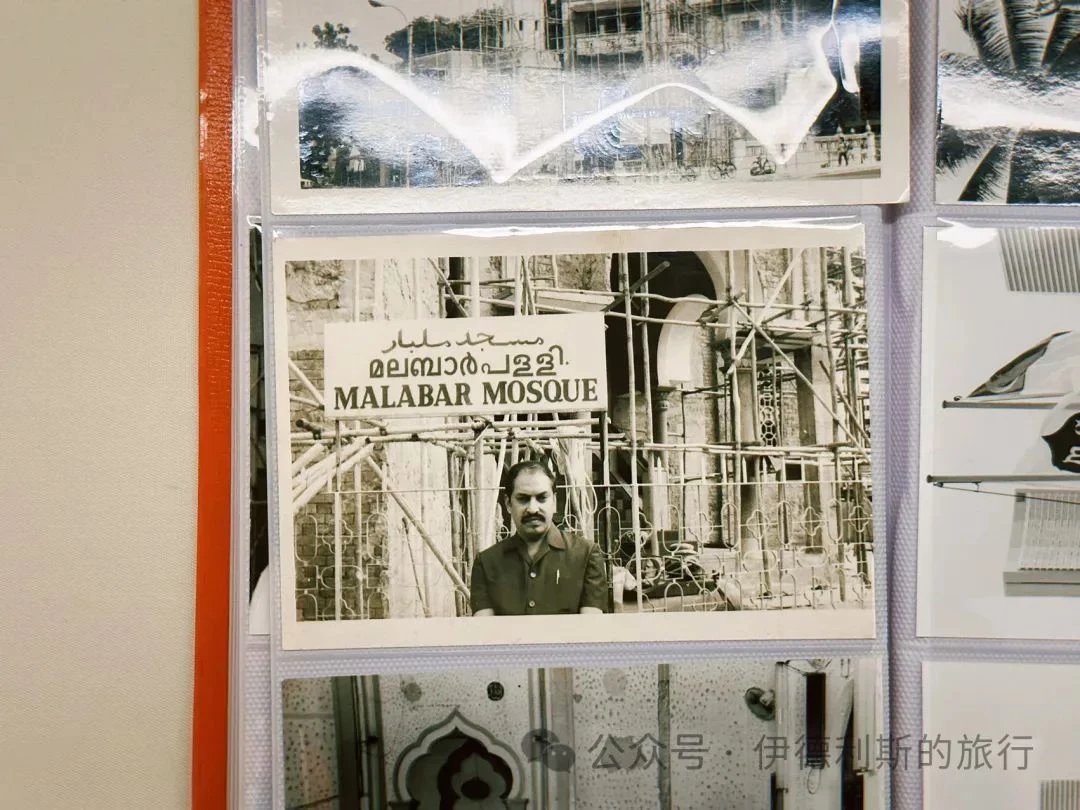

19世紀初,馬拉巴爾穆斯林沿著印度洋來到新加坡進行紡織品和珠寶貿易,20世紀後在新加坡東部和甘榜格南經營著數家食品企業,他們歸真後就葬甘榜格南對面的穆斯林墓地中。1929年馬拉巴爾穆斯林接管了穆斯林墓地中的清真寺,並於1953年進行了重建,1963年正式開放。馬拉巴爾寺在1995年翻修為現在的樣子,在外牆上覆蓋了藍白相間的瓷磚。

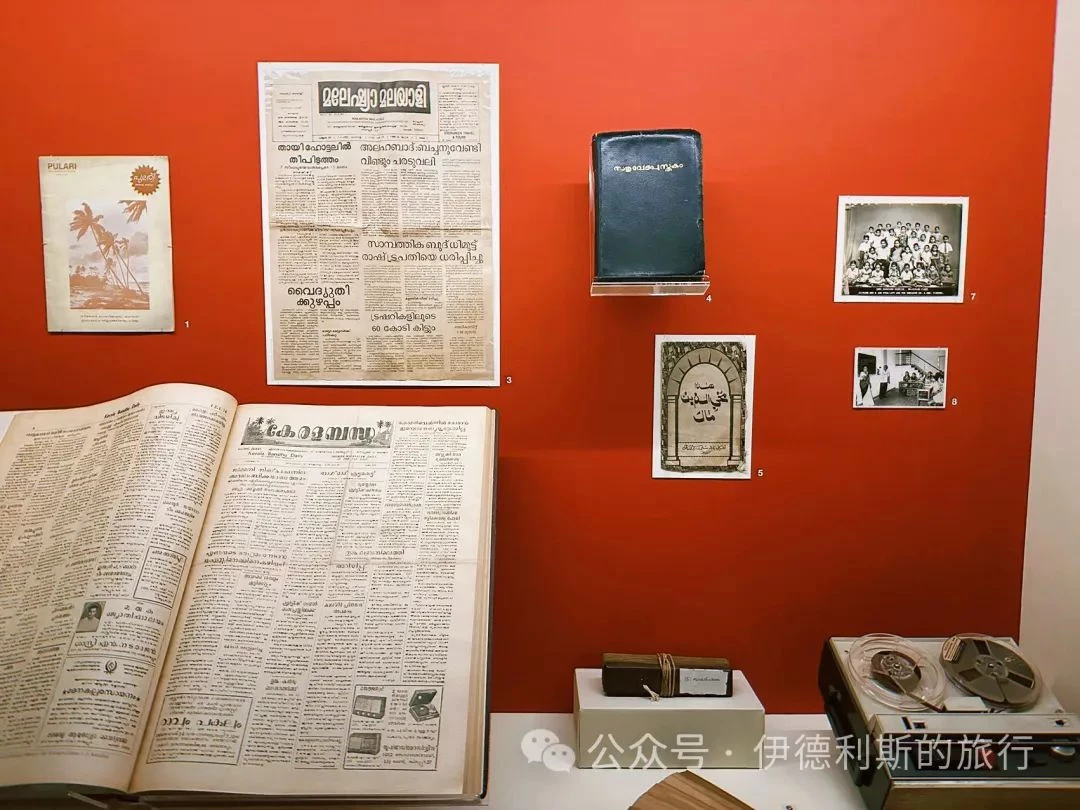

目前在新加坡小印度的印族文化館內就有專門關於馬拉巴爾移民的展廳,大家有興趣的話可以了解一下。其中展示了從馬拉巴爾清真寺借展的20世紀阿卜杜拉·本·穆罕默德禮拜時使用的綠色披肩、馬拉巴爾清真寺重建時的老照片,以及從穆罕默德·沙菲克借展的一套馬拉巴爾穆斯林傳統女性服飾,包括Kuppayam襯衫、Kachimundu腰帶和Thattam頭巾。

芽籠地區的印度清真寺

海蒂徹寺位於新加坡芽籠路,由印度裔穆斯林商人、慈善家海蒂徹夫人於1915年捐資5萬美元,1920年正式建成。建築融合了印度和新古典主義風格。由於芽籠地區的族群多元性,海蒂徹寺一直由阿拉伯裔、印度裔和馬來裔穆斯林共同管理。1935年,Al-Mu'allim Omar Bin Abdullah Bagharib從葉門抵達新加坡,在海蒂徹寺進行教學工作達33年,他的後代至今仍然生活在海蒂徹寺附近。