恒山亭正厅中央的神龛供奉福德正神,俗称大伯公,左边是城隍爷公,右侧供奉注生娘娘。

亭内正殿上有薛佛记1828年题的“福弥春秋”横匾。后来他还扩建恒山亭,成立恒山亭管理委员会,制定管理条规,开启了华族庙宇管理的先河。

除了恒山亭,还有很多我们现在耳熟能详的新加坡标志性建筑是福建人所建造。

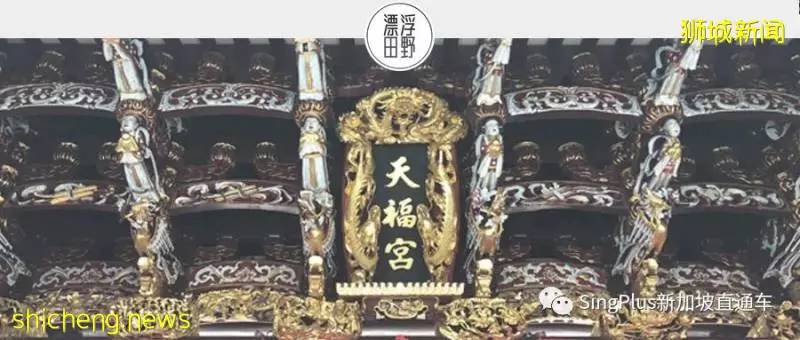

1839年,福建人始在漳泉籍移民聚居的直落亚逸街建设新的庙宇天福宫,历时3年落成。福建社群总机构的会所也由恒山亭迁到了天福宫。

天福宫规模宏大,宫殿巍峨壮观,建庙用的花岗石柱、木祭台等建筑材料都是从福建运来的,就连庙里供奉的妈祖神像也是1840年从祖国请来的。

当时还举行过一次热烈的迎神赛会,花费6000多元。

天福宫是一座具有闽南建筑风格的宫庙,奉祀的主神为福建民间信仰中的海神——“天上圣母”妈祖,因此天福宫又称妈祖宫。

妈祖信仰本来只是地方性信仰,随着福建人的航海活动进而发展成为东南沿海地区共同的海神信仰,海船上逐渐地普遍供奉妈祖神像,以祈求航行平安顺利。

现在,妈祖信仰已经成为新加坡华人的共同信仰,南来北归做海上贸易的华人都会到宫内祭拜,南来者感谢妈祖保佑,北归者祈求海不扬波。

在市政建设方面,1850年陈金声捐资建造横跨新加坡河的大桥,铺设大世界游艺场前面的大路,后分别被命名为金声桥、金声路。

陈金声对新加坡社会的最大贡献是改善居民供水问题。1857年,他捐款13000元,敦促当局兴建自来水库,由麦里芝引水至新加坡市区。

为纪念他的功绩,当局在伊丽莎白女皇道上建造了一座陈金声纪念喷泉。喷水池的底部用英文刻写:

“此喷水池为市政当局所建,以纪念陈金声先生献款捐助新加坡自来水工程。”

所以我们可以看到,新加坡处处都带着福建人留下的印记,福建人生活的画卷也组成了新加坡的一幅幅图鉴。

而来到新加坡谋生的福建人也融入了新加坡这片土地,两者交融出了独一无二的新加坡华人文化。

新加坡不止是老一辈福建人的“地盘”,更是所有新加坡华人的家园。

资料来源:

1. 新国志:福建话

2. 早报:新加坡方言族群菜肴之一:福建菜

3. 华语桥:新加坡闽南话与华语

4. 新华网:19世纪新加坡的“新福建人”

5. 早报:福建习俗

6. 新加坡闽南话英语借词的音系分析