恆山亭正廳中央的神龕供奉福德正神,俗稱大伯公,左邊是城隍爺公,右側供奉註生娘娘。

亭內正殿上有薛佛記1828年題的「福彌春秋」橫匾。後來他還擴建恆山亭,成立恆山亭管理委員會,制定管理條規,開啟了華族廟宇管理的先河。

除了恆山亭,還有很多我們現在耳熟能詳的新加坡標誌性建築是福建人所建造。

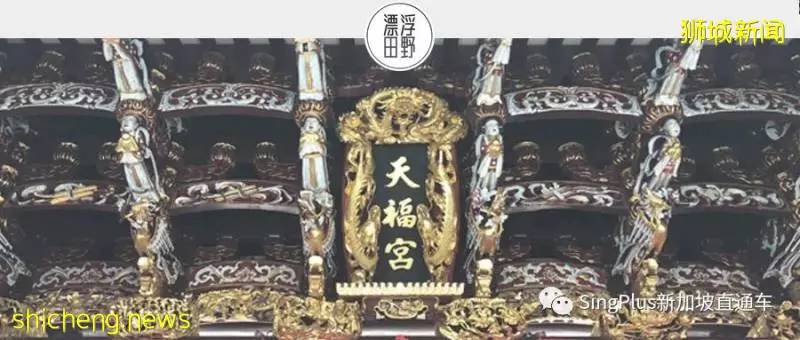

1839年,福建人始在漳泉籍移民聚居的直落亞逸街建設新的廟宇天福宮,歷時3年落成。福建社群總機構的會所也由恆山亭遷到了天福宮。

天福宮規模宏大,宮殿巍峨壯觀,建廟用的花崗石柱、木祭台等建築材料都是從福建運來的,就連廟裡供奉的媽祖神像也是1840年從祖國請來的。

當時還舉行過一次熱烈的迎神賽會,花費6000多元。

天福宮是一座具有閩南建築風格的宮廟,奉祀的主神為福建民間信仰中的海神——「天上聖母」媽祖,因此天福宮又稱媽祖宮。

媽祖信仰本來只是地方性信仰,隨著福建人的航海活動進而發展成為東南沿海地區共同的海神信仰,海船上逐漸地普遍供奉媽祖神像,以祈求航行平安順利。

現在,媽祖信仰已經成為新加坡華人的共同信仰,南來北歸做海上貿易的華人都會到宮內祭拜,南來者感謝媽祖保佑,北歸者祈求海不揚波。

在市政建設方面,1850年陳金聲捐資建造橫跨新加坡河的大橋,鋪設大世界遊藝場前面的大路,後分別被命名為金聲橋、金聲路。

陳金聲對新加坡社會的最大貢獻是改善居民供水問題。1857年,他捐款13000元,敦促當局興建自來水庫,由麥里芝引水至新加坡市區。

為紀念他的功績,當局在伊莉莎白女皇道上建造了一座陳金聲紀念噴泉。噴水池的底部用英文刻寫:

「此噴水池為市政當局所建,以紀念陳金聲先生獻款捐助新加坡自來水工程。」

所以我們可以看到,新加坡處處都帶著福建人留下的印記,福建人生活的畫卷也組成了新加坡的一幅幅圖鑑。

而來到新加坡謀生的福建人也融入了新加坡這片土地,兩者交融出了獨一無二的新加坡華人文化。

新加坡不止是老一輩福建人的「地盤」,更是所有新加坡華人的家園。

資料來源:

1. 新國志:福建話

2. 早報:新加坡方言族群菜肴之一:福建菜

3. 華語橋:新加坡閩南話與華語

4. 新華網:19世紀新加坡的「新福建人」

5. 早報:福建習俗

6. 新加坡閩南話英語藉詞的音系分析