在中国抗战最艰苦的时候,她,在日机空袭警报声中出生了

认识伊菲的人都知道她记忆力过人,不但喜欢听故事,更能够讲故事。若说经历,这也就是一个平凡女子的平凡故事,但是由作者娓娓道来,却能引人入胜。

(罗伊菲和郭振羽,摄于2020年。图源:郭振羽)

写作是一种救赎

伊菲能讲故事,也能编故事,写故事。在大学时代就在校刊发表长篇连载小说《命运》,讲的当然是大学男女生的故事。连载两个学期,总有一些粉丝每周追故事,可惜没有留下剪报。现在问她故事情节,她也记不清了,只说好像女主角还是选择那个爱她的男生,是happy ending。

她开始“正式”写作是在留美期间,在异国索然无味的苍白日子里找到救赎。当时写的最多是短篇小说,是当年所谓的“留学生文学”。

很幸运的她的第一篇小说“墙”就得到1970年皇冠杂志社举办的全台湾短篇小说征文比赛第一名。随后在台湾报刊陆续以“尚珞”(女儿的名字)笔名发表多篇小说和散文。她自称这是自己文思最旺,小说写作勤的时光。

曾停笔多年

1973年阖家迁到新加坡之后,她停笔多年。一直到1984年儿子子澄赴美进修,伊菲伤感之余再出发,发表散文“送儿万里”,再度在台湾报刊发表散文和小说。

1986年,她首度以新加坡本地题材创作小说“母难日”,得到新加坡社区发展部全国短篇小说比赛第一名,开始她第二段写作丰收期,也开启始她和新加坡社会在工作之外的深层接触,为新加坡读者所知。

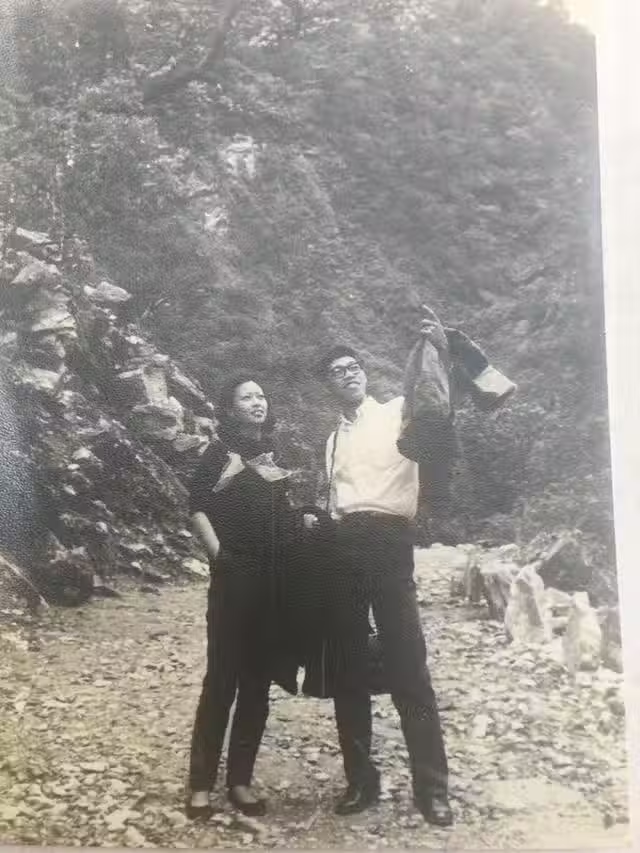

(六十年代的罗伊菲、郭振羽,摄于台湾。图源:罗伊菲)

自1990年起,伊菲应邀在《联合早报》定期撰写专栏《偶思集》,前后达18年。这本传记内容有大部分都曾在《偶思集》专栏发表过。这是她第十一本著作。她近年越写越勤,笔耕不懈,看来还有不少故事可以和读者分享。

一个时代的记录

这是一个人的传记,也是一个家庭的故事,更重要的,这也是一个时代的记录。作为个人和家庭的故事,伊菲谈得最多的是亲情。谈父母之情、手足之情、夫妻之情、儿女之情。一辈子生活在亲情之中,伊菲是个有福之人。由亲情延申到友情,在她身边的人总能感受到她散发的温柔和温暖。

(作者一家在美国生活时的合影。图源:罗伊菲)

温柔背后的坚强

感觉中,伊菲是个为幸福和爱包围的女子,朋友们容易忽略的是她温柔背后的坚强。事实上她从小没有离开病痛——不是她自己的病痛,而是亲人的病痛。

她从童年开始便知道父亲患上肺结核,需要特别的照顾。只是父亲的肺病并没有为她童年留下阴影。她甚至庆幸父亲因为这场当年视为绝症的肺病,无法赴美进修,让他们这一家人逃过1949年大动荡时代众多家庭骨肉离散的悲剧。

童年到台湾,二妹又因为骨结核卧石膏床八年。她描写姐妹手足的互动,又讲故事又唱歌又演戏,在苦难中寻找乐趣,哪里感觉得到这是个为病魔阴影笼罩的家庭?一个幸福的家庭,培育了一对坚强乐观的姐妹。

“十年一劫”的阴影

说到家人的健康和病痛,我必须很惭愧地承认自己的身体带给伊菲太多的担忧和负担。早在1969年研读博士期间我就在美国明州大学医院为十二指肠溃疡大手术。1979年因伤寒在新加坡入院隔离治疗,历时近两个月(十年后,1989年先父在台北病逝,让我有了“十年一劫”的阴影)。

1998年,伊菲乳癌入院开刀,幸得康复。2016年我依医嘱安排心脏瓣膜开刀,是“开心”大手术;2022年以81高龄又两度住院。多次身体警钟,每一次都是惊天动地,所幸每一次都幸运度过险滩。对伊菲而言,那是一次又一次的磨难,在磨难中成长;一次又一次的磨练,早就练就她坚强而乐观的个性。她是我们家的强者。

伊菲和我在18岁认识,24岁结婚,明年就要庆祝我们结婚60年(钻石婚)。回顾我们这一生,这本书也是一个世代的记录。应该说是我们这个时代的记录。

在敌人空袭的警报中出生

伊菲出生于1940年,正是中国对日抗战最艰苦的阶段。东北、华北不用说,沿海一带也早已江山变色。武汉、广州相继失守,长沙第一次会战刚刚结束。

神州大地千千万万中国人流离失所,或是逃难或是迁徙。伊菲父母也不例外,由故乡湖南宁乡随工作单位避难到湘西山城辰溪。伊菲便是在日机空袭的警报声中出生。

那一天,远在千里之外的福建,随同战时福建省政府迁移到闽中山城永安的郭家,也在日机空袭声中迎来第三个男婴。

年方七岁已跑遍半个中国

罗家女婴自出生以来便注定漂泊的半生。

四个月大时父母亲就带了她翻山越岭长途跋涉跟流亡潮到达中国战时陪都重庆。1945年抗战胜利后,一家人沿路先后搬迁到广州、南京。

1947年一家五口由上海乘船来到宝岛台湾,定居台中大肚乡。那年她七岁;夸张的说,已经跟随父母跑遍半个中国。

那是个动乱的年代,论籍贯,她是湖南宁乡人,但是在老家前后居住不过几个月。

永安出世的郭家男婴,也在几年之中跟随父母,先后搬到漳州、龙岩。1945年抗战胜利终于“定居”厦门。只不过四年之后就在“大江大海”那年代随国民政府大撤退到台北。

这两家人先后来到台湾。命运的安排让这两个在战乱中出生的男女在台北相聚,成为同班同学,开始终身的情谊。

“外来人”终究没有在这片土地扎根

伊菲七岁到台湾,24岁赴美留学,在台湾完成从小学到大学的完整教育,正是青少年心智发展最重要的阶段。

当年台湾还处于戒严时期,僵化压抑的的教育体制让这一代的青年人向往窗口之外那片青天;另一方面,对这一代人而言,“祖国”远在神州大地,中华“五千年历史文化”是安身立命之处。

在这个背景下,她和那经过动荡漂泊来到台湾的那一代人的“外省人”,虽然也交了一些“本省”的(“台湾人”)好朋友,但是这批人注定是“外来人”,终究没有在这片土地扎根。

当年父母亲人还在台湾的时候,“回国”自然是回台湾。等到家人都移民美国,自己长居新加坡之后,到台湾无家可归,只能度假了。

(结婚照。图源:罗伊菲)

我们在上个世纪60年代到美国,1964年在夏威夷檀香山结婚。一对新婚小夫妻在夏威夷大学美丽校园椰树下读书,为路过的校园美女打分数;回到彩虹谷小窝学习煮饭做菜;两人一起成长。

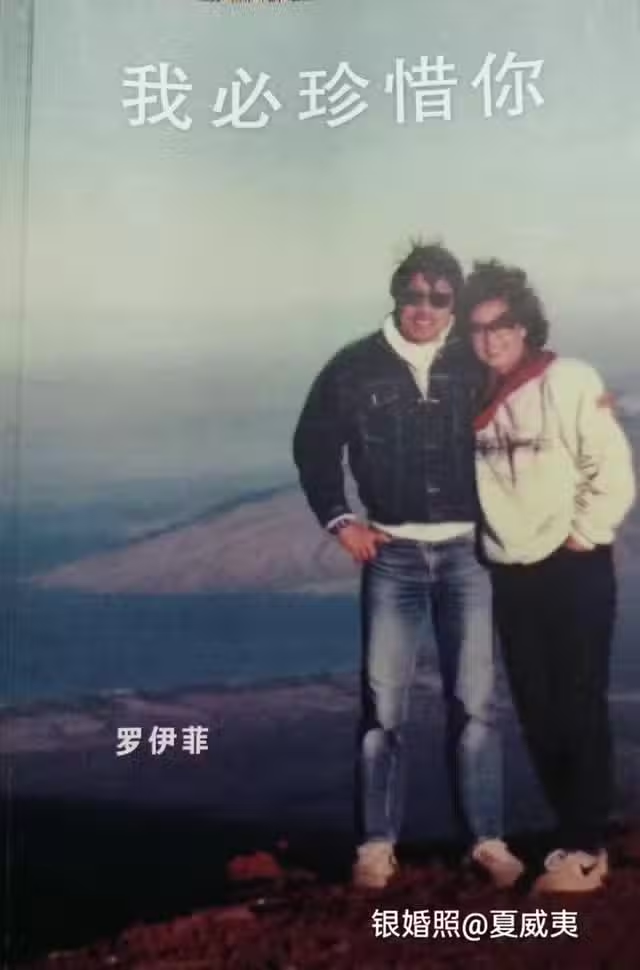

(作者回夏威夷庆祝银婚。图源:罗伊菲)

无法融入美国社会

我们在美国前后住了七年,也到过美国不少地方。那是美国二战之后国力最强,发展超前的年代。我们在美国经历结婚、求学、养儿育女,我开始在大学教学研究。

我哥哥两家人早已在美国定居;伊菲甚至还拿了美国护照,也申请让台湾的亲人先后移民美国。伊菲父母在世时,我们由新加坡每年“回”美国探亲。但是在美国,第一代移民到底还是个“外国人”,无法融入美国社会。

(在美国生活时的合影。图源:罗伊菲)

外来的“边际人” 不容易融入新加坡社会

我们1973年到新加坡,最初是拿了三年聘约。提到当年的决定,我们总说是为了儿女的教育,我们希望他们能在一个双语的环境成长,尤其不能忘记中文(这一点无疑我们是成功了,也是这家两代人引以为慰,引以为傲的一点)。

回想起来,于此之外,不能不说我们还是有寻找新家园的动机。

(作者在新加坡住家合影。图源:罗伊菲)

我们没想到的是新加坡社会虽然是个双语社会,却是个双语二分的社会。我教书的环境是百分之百英制大学;伊菲先后在大学兼课,再到政府机构工作,也是个纯英语的环境。

基本上我们工作都算顺利愉快,只是我们和新加坡另一半的华语(华校生)世界接触有限。而当年所谓“华校生”和“英校生”基本上是壁垒分明的。以社会学概念分析,我们属于“边际人”(marginal man),而且是外来的“边际人”,不容易融入新加坡社会。

我们更像是文化上的摆渡人 摆渡在不同文化之中

初来几年,常有人问起我们“从哪里来?”,我都不知道如何回答。我们来自美国,却没有美国身份;说是来自台湾,却不是“台湾人”(以当年的说法我们是“台湾的外省人”)。此地福建同乡多,有时我也说是厦门人,而且在厦门大同小学上过一年级!我祖籍海澄,却只在小时候暑假到老家住过几个星期。 伊菲情况也是如此,不时要纠结:我们是哪里人?

新加坡社会和新加坡人到底是开放宽容的。我们在这里生活了半个世纪,慢慢终于有机会深入参与这个社会。身在其中,我们不再是边际人,更像是个“摆渡人”,是文化上的摆渡人,摆渡在不同文化之中,安享两岸风光。

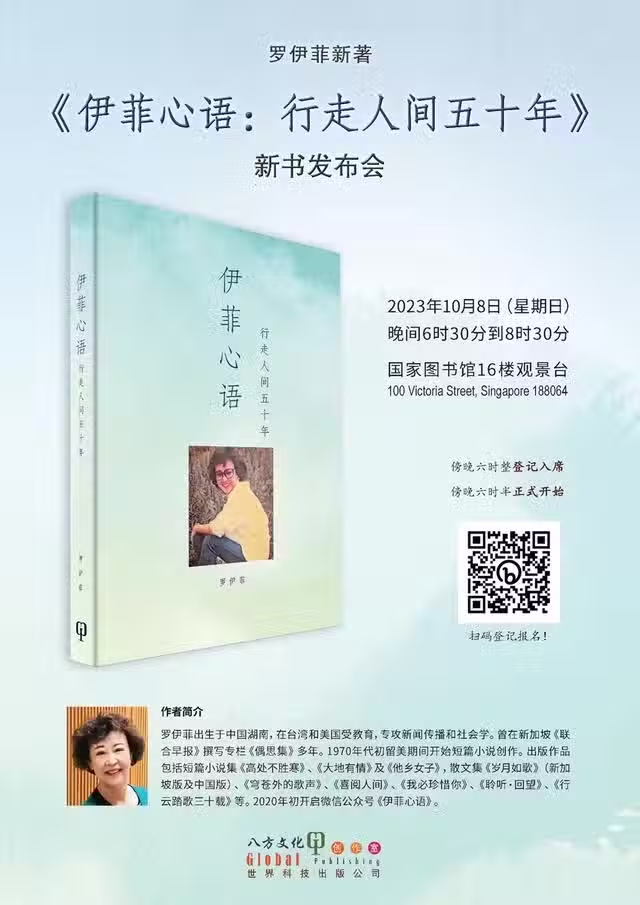

【郭振羽:这本自传,记录了作者罗伊菲从出生到50岁这大半生的经历。是她出生、成长、求学、恋爱、结婚、到生儿育女、工作、写作,一直到儿女离巢的完整记录】

她的笃定坚持决定了

我们在新加坡落地生根的宿命

伊菲这半部自传写到1991年。那时,我们五十初度,一对儿女相继离巢,老去的父母远在异邦,我们到了另一个生命规划的阶段,陷入离去或留下的迷惘矛盾中。

对我们这半生漂泊的异乡人而言,哪里才是我们的桃花源?

这是三十多年前的迷惘,答案当然早已揭晓。感谢吾家“强者”伊菲的笃定坚持,决定了我们在新加坡落地生根的宿命,也开始了我们这30年的新旅程。

(本文原题为“乡关何处”,是《伊菲心语——行走人间五十年》一书的序言)

作者简介

郭振羽,新加坡著名学者,是新跃中华学术中心咨询委员会主席,也是南洋理工大学终身荣誉教授。

1990年,郭振羽在新加坡国立大学创立大众传播系,1992年在南大创建传播学院,2003年创建南大人文与社会科学学院并担任院长。之后又受邀创立新跃中华学术中心,担任新跃社科大学学术顾问。