在中國抗戰最艱苦的時候,她,在日機空襲警報聲中出生了

認識伊菲的人都知道她記憶力過人,不但喜歡聽故事,更能夠講故事。若說經歷,這也就是一個平凡女子的平凡故事,但是由作者娓娓道來,卻能引人入勝。

(羅伊菲和郭振羽,攝於2020年。圖源:郭振羽)

寫作是一種救贖

伊菲能講故事,也能編故事,寫故事。在大學時代就在校刊發表長篇連載小說《命運》,講的當然是大學男女生的故事。連載兩個學期,總有一些粉絲每周追故事,可惜沒有留下剪報。現在問她故事情節,她也記不清了,只說好像女主角還是選擇那個愛她的男生,是happy ending。

她開始「正式」寫作是在留美期間,在異國索然無味的蒼白日子裡找到救贖。當時寫的最多是短篇小說,是當年所謂的「留學生文學」。

很幸運的她的第一篇小說「牆」就得到1970年皇冠雜誌社舉辦的全台灣短篇小說徵文比賽第一名。隨後在台灣報刊陸續以「尚珞」(女兒的名字)筆名發表多篇小說和散文。她自稱這是自己文思最旺,小說寫作勤的時光。

曾停筆多年

1973年闔家遷到新加坡之後,她停筆多年。一直到1984年兒子子澄赴美進修,伊菲傷感之餘再出發,發表散文「送兒萬里」,再度在台灣報刊發表散文和小說。

1986年,她首度以新加坡本地題材創作小說「母難日」,得到新加坡社區發展部全國短篇小說比賽第一名,開始她第二段寫作豐收期,也開啟始她和新加坡社會在工作之外的深層接觸,為新加坡讀者所知。

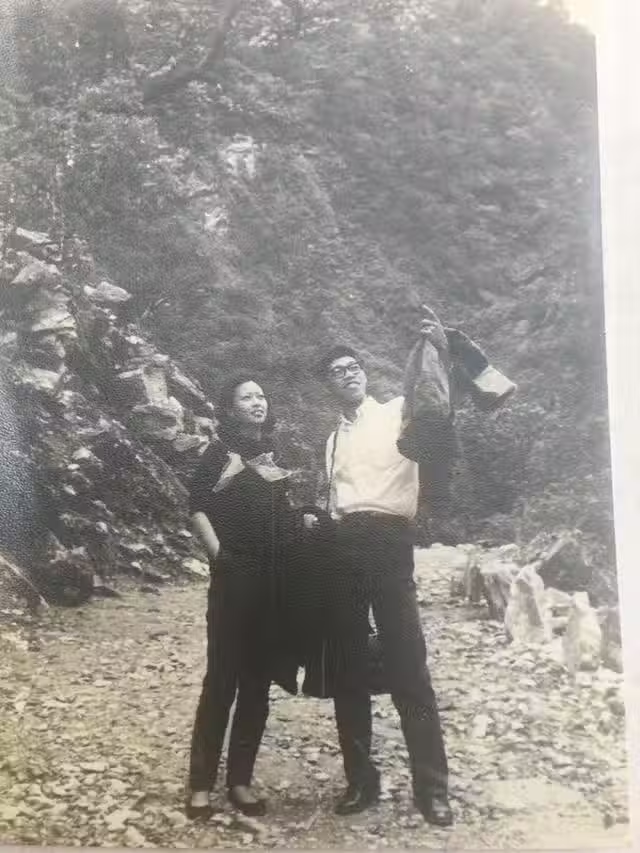

(六十年代的羅伊菲、郭振羽,攝於台灣。圖源:羅伊菲)

自1990年起,伊菲應邀在《聯合早報》定期撰寫專欄《偶思集》,前後達18年。這本傳記內容有大部分都曾在《偶思集》專欄發表過。這是她第十一本著作。她近年越寫越勤,筆耕不懈,看來還有不少故事可以和讀者分享。

一個時代的記錄

這是一個人的傳記,也是一個家庭的故事,更重要的,這也是一個時代的記錄。作為個人和家庭的故事,伊菲談得最多的是親情。談父母之情、手足之情、夫妻之情、兒女之情。一輩子生活在親情之中,伊菲是個有福之人。由親情延申到友情,在她身邊的人總能感受到她散發的溫柔和溫暖。

(作者一家在美國生活時的合影。圖源:羅伊菲)

溫柔背後的堅強

感覺中,伊菲是個為幸福和愛包圍的女子,朋友們容易忽略的是她溫柔背後的堅強。事實上她從小沒有離開病痛——不是她自己的病痛,而是親人的病痛。

她從童年開始便知道父親患上肺結核,需要特別的照顧。只是父親的肺病並沒有為她童年留下陰影。她甚至慶幸父親因為這場當年視為絕症的肺病,無法赴美進修,讓他們這一家人逃過1949年大動盪時代眾多家庭骨肉離散的悲劇。

童年到台灣,二妹又因為骨結核臥石膏床八年。她描寫姐妹手足的互動,又講故事又唱歌又演戲,在苦難中尋找樂趣,哪裡感覺得到這是個為病魔陰影籠罩的家庭?一個幸福的家庭,培育了一對堅強樂觀的姐妹。

「十年一劫」的陰影

說到家人的健康和病痛,我必須很慚愧地承認自己的身體帶給伊菲太多的擔憂和負擔。早在1969年研讀博士期間我就在美國明州大學醫院為十二指腸潰瘍大手術。1979年因傷寒在新加坡入院隔離治療,歷時近兩個月(十年後,1989年先父在台北病逝,讓我有了「十年一劫」的陰影)。

1998年,伊菲乳癌入院開刀,幸得康復。2016年我依醫囑安排心臟瓣膜開刀,是「開心」大手術;2022年以81高齡又兩度住院。多次身體警鐘,每一次都是驚天動地,所幸每一次都幸運度過險灘。對伊菲而言,那是一次又一次的磨難,在磨難中成長;一次又一次的磨練,早就練就她堅強而樂觀的個性。她是我們家的強者。

伊菲和我在18歲認識,24歲結婚,明年就要慶祝我們結婚60年(鑽石婚)。回顧我們這一生,這本書也是一個世代的記錄。應該說是我們這個時代的記錄。

在敵人空襲的警報中出生

伊菲出生於1940年,正是中國對日抗戰最艱苦的階段。東北、華北不用說,沿海一帶也早已江山變色。武漢、廣州相繼失守,長沙第一次會戰剛剛結束。

神州大地千千萬萬中國人流離失所,或是逃難或是遷徙。伊菲父母也不例外,由故鄉湖南寧鄉隨工作單位避難到湘西山城辰溪。伊菲便是在日機空襲的警報聲中出生。

那一天,遠在千里之外的福建,隨同戰時福建省政府遷移到閩中山城永安的郭家,也在日機空襲聲中迎來第三個男嬰。

年方七歲已跑遍半個中國

羅家女嬰自出生以來便註定漂泊的半生。

四個月大時父母親就帶了她翻山越嶺長途跋涉跟流亡潮到達中國戰時陪都重慶。1945年抗戰勝利後,一家人沿路先後搬遷到廣州、南京。

1947年一家五口由上海乘船來到寶島台灣,定居台中大肚鄉。那年她七歲;誇張的說,已經跟隨父母跑遍半個中國。

那是個動亂的年代,論籍貫,她是湖南寧鄉人,但是在老家前後居住不過幾個月。

永安出世的郭家男嬰,也在幾年之中跟隨父母,先後搬到漳州、龍岩。1945年抗戰勝利終於「定居」廈門。只不過四年之後就在「大江大海」那年代隨國民政府大撤退到台北。

這兩家人先後來到台灣。命運的安排讓這兩個在戰亂中出生的男女在台北相聚,成為同班同學,開始終身的情誼。

「外來人」終究沒有在這片土地紮根

伊菲七歲到台灣,24歲赴美留學,在台灣完成從小學到大學的完整教育,正是青少年心智發展最重要的階段。

當年台灣還處於戒嚴時期,僵化壓抑的的教育體制讓這一代的青年人嚮往窗口之外那片青天;另一方面,對這一代人而言,「祖國」遠在神州大地,中華「五千年歷史文化」是安身立命之處。

在這個背景下,她和那經過動盪漂泊來到台灣的那一代人的「外省人」,雖然也交了一些「本省」的(「台灣人」)好朋友,但是這批人註定是「外來人」,終究沒有在這片土地紮根。

當年父母親人還在台灣的時候,「回國」自然是回台灣。等到家人都移民美國,自己長居新加坡之後,到台灣無家可歸,只能度假了。

(結婚照。圖源:羅伊菲)

我們在上個世紀60年代到美國,1964年在夏威夷檀香山結婚。一對新婚小夫妻在夏威夷大學美麗校園椰樹下讀書,為路過的校園美女打分數;回到彩虹谷小窩學習煮飯做菜;兩人一起成長。

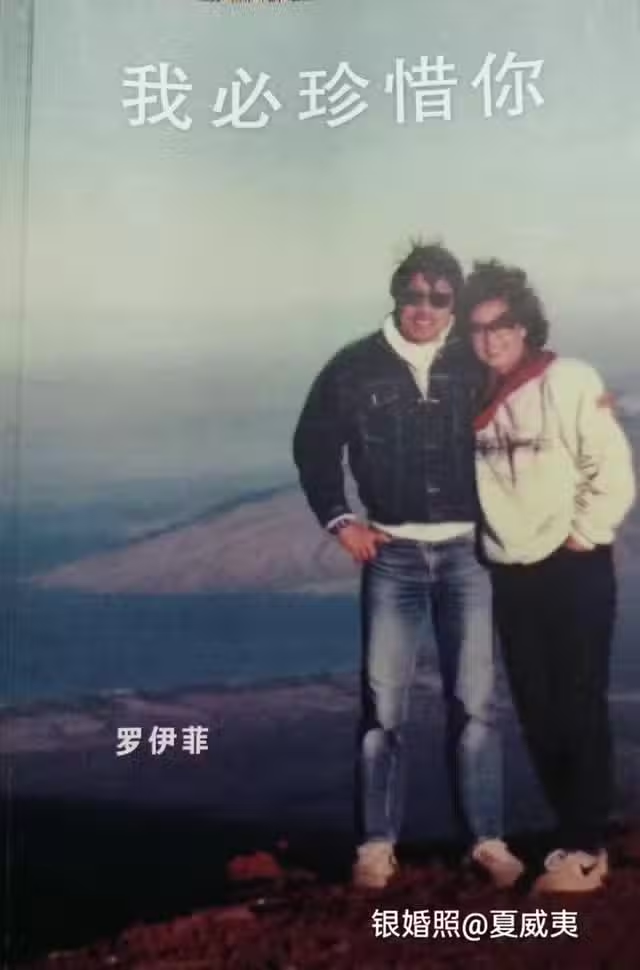

(作者回夏威夷慶祝銀婚。圖源:羅伊菲)

無法融入美國社會

我們在美國前後住了七年,也到過美國不少地方。那是美國二戰之後國力最強,發展超前的年代。我們在美國經歷結婚、求學、養兒育女,我開始在大學教學研究。

我哥哥兩家人早已在美國定居;伊菲甚至還拿了美國護照,也申請讓台灣的親人先後移民美國。伊菲父母在世時,我們由新加坡每年「回」美國探親。但是在美國,第一代移民到底還是個「外國人」,無法融入美國社會。

(在美國生活時的合影。圖源:羅伊菲)

外來的「邊際人」 不容易融入新加坡社會

我們1973年到新加坡,最初是拿了三年聘約。提到當年的決定,我們總說是為了兒女的教育,我們希望他們能在一個雙語的環境成長,尤其不能忘記中文(這一點無疑我們是成功了,也是這家兩代人引以為慰,引以為傲的一點)。

回想起來,於此之外,不能不說我們還是有尋找新家園的動機。

(作者在新加坡住家合影。圖源:羅伊菲)

我們沒想到的是新加坡社會雖然是個雙語社會,卻是個雙語二分的社會。我教書的環境是百分之百英制大學;伊菲先後在大學兼課,再到政府機構工作,也是個純英語的環境。

基本上我們工作都算順利愉快,只是我們和新加坡另一半的華語(華校生)世界接觸有限。而當年所謂「華校生」和「英校生」基本上是壁壘分明的。以社會學概念分析,我們屬於「邊際人」(marginal man),而且是外來的「邊際人」,不容易融入新加坡社會。

我們更像是文化上的擺渡人 擺渡在不同文化之中

初來幾年,常有人問起我們「從哪裡來?」,我都不知道如何回答。我們來自美國,卻沒有美國身份;說是來自台灣,卻不是「台灣人」(以當年的說法我們是「台灣的外省人」)。此地福建同鄉多,有時我也說是廈門人,而且在廈門大同小學上過一年級!我祖籍海澄,卻只在小時候暑假到老家住過幾個星期。 伊菲情況也是如此,不時要糾結:我們是哪裡人?

新加坡社會和新加坡人到底是開放寬容的。我們在這裡生活了半個世紀,慢慢終於有機會深入參與這個社會。身在其中,我們不再是邊際人,更像是個「擺渡人」,是文化上的擺渡人,擺渡在不同文化之中,安享兩岸風光。

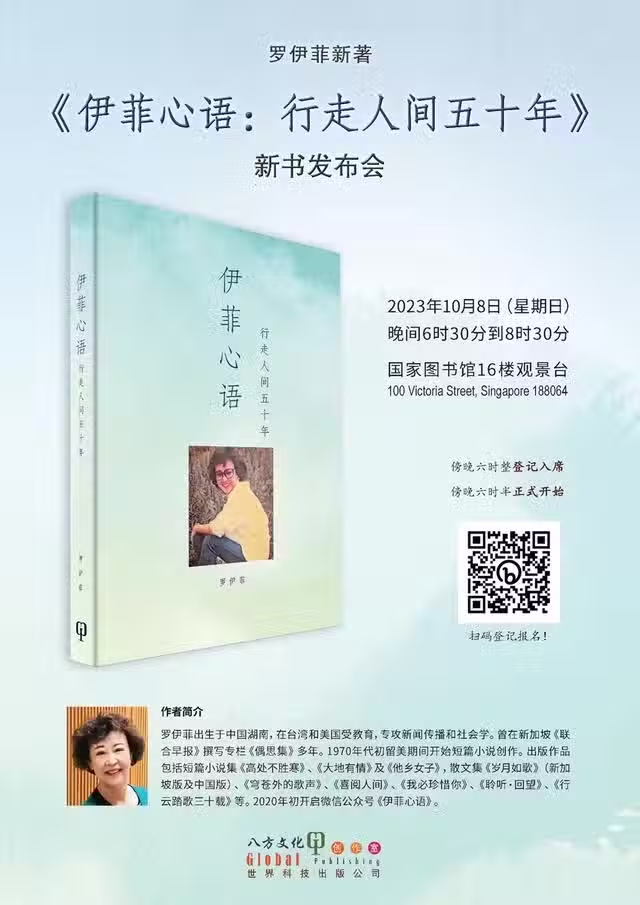

【郭振羽:這本自傳,記錄了作者羅伊菲從出生到50歲這大半生的經歷。是她出生、成長、求學、戀愛、結婚、到生兒育女、工作、寫作,一直到兒女離巢的完整記錄】

她的篤定堅持決定了

我們在新加坡落地生根的宿命

伊菲這半部自傳寫到1991年。那時,我們五十初度,一對兒女相繼離巢,老去的父母遠在異邦,我們到了另一個生命規劃的階段,陷入離去或留下的迷惘矛盾中。

對我們這半生漂泊的異鄉人而言,哪裡才是我們的桃花源?

這是三十多年前的迷惘,答案當然早已揭曉。感謝吾家「強者」伊菲的篤定堅持,決定了我們在新加坡落地生根的宿命,也開始了我們這30年的新旅程。

(本文原題為「鄉關何處」,是《伊菲心語——行走人間五十年》一書的序言)

作者簡介

郭振羽,新加坡著名學者,是新躍中華學術中心諮詢委員會主席,也是南洋理工大學終身榮譽教授。

1990年,郭振羽在新加坡國立大學創立大眾傳播系,1992年在南大創建傳播學院,2003年創建南大人文與社會科學學院並擔任院長。之後又受邀創立新躍中華學術中心,擔任新躍社科大學學術顧問。