我扯下一些爬藤,找到荒废的入口,矮身钻进去。已找不到屋子形状,只有一面爬满青藤的空地,缄默无言独对湛蓝天空。

我单独一人,心里百般滋味,这八年来,不停有金门朋友传我祖厝照片,甚至通过航拍,让我清清楚楚看到那一大片的绿就是祖厝所在,和周边红彤彤燕尾马背的闽南老屋是如此不协调。我虽早有预感,但实实在在踏在这个被遗忘近八十多年的空间,还是无法保持冷静。

没人看见我的思绪在翻波,也不知站了多久,阳光快爬到头顶正中,不远处一头黄牛卧在一片碧波绿田,一只小鸟飞来立在电线杆上,这一天是七月七日,隔壁田地里一位农夫在锄草,生活继续着......

7月7日的巧合

7月7日,一个历史性的年份,就在1937年这一天,卢沟桥事变,日本发动侵华战争。远在东南边陲的小岛金门不能幸免。在日军杀到前,岛民们纷纷投海南下避难,也即俗称的“走日本” “走日本手”。

金门有四次大规模落番南来潮,“逃日本”属于第三波,单在西山前一地,怕被抽壮丁下南洋的男丁几近一半,村子顿为之一空。两次回西山前,看到村内许多废置破屋,墙倒瓦塌,杂草丛生,很多是因为逃日本下南洋再没回来的结果。

祖父和父亲也就在这动乱时局离开这个隶属福建省金门县金沙镇三山里的西山前,直奔南洋石叻坡,开展一段忐忑未知的生命历程。离开的正确日期已无可考,但可以确定的是,除了逃日本,还因为是看到屋后17号与18号在新加坡取得的成就,受到激励才作出离乡决定。

谁知事与愿违,他们并没逃过日军追击,在新加坡吃尽了三年零八个月的苦头。离金十年后,祖父离世,父亲也在1965年岛国独立那年因病早逝,愿望没达成,只留下那间还在远方默默等待的闽南二落老厝。

将近上午11点,我离开这间不复存在的古厝,朝三十米外的李氏家庙走去。是巧合吗?今天是2023年7月7日,庙门口张贴着大幅红纸告示,黑色毛笔字写着“欢迎新加坡宁强宗彦返乡祭祖”13个大字。

我脚下一迟疑,八十六年的时光飞逝,我从没见过祖父,却要代他告诉祖先我们回来了,而祖父和父亲的神位还在遥远的南国。

祭祖仪式是此行重点。金门十分重视家族传统和庙宇文化,荣协常年管理家庙,非常熟悉祭祀仪式,祭文由他亲笔书写和宣读,祭桌上的牲礼祭品也都是他一手操办。

荣协请来村中几位宗长协助,祭礼按隆重古礼举行,我跪在祭桌前红色方砖地上,太太和亲友们都立在身后。荣协用金门乡音朗读祭文,我依指示跪拜叩头,献礼、献酒、献果、献金,在一片肃穆中完成这一波三折的跨时代任务。

仪式后,荣协兄长荣芳带我参观家庙,一一讲解堂上牌匾与族谱昭穆的源由与涵义。完成祭祖仪式,金冂寻根有了圆满结束,衷心感谢所有在寻根路上帮忙的人,是他们激励我始终不放弃。

祭祖三天后,《金门日报》以“新加坡金侨李宁强返西山前宗祠祭祖”为标题,报道了祭祖消息。有点意外,报章的报道并非自己预先所期,但看到副题“寻根之路是乡愁的催化,也是文化的感召”后,心里踏实许多,大概现在也不会有太多人还在坚持溯源寻根、认祖归宗,或许这就是报章想强调和肯定的一点。

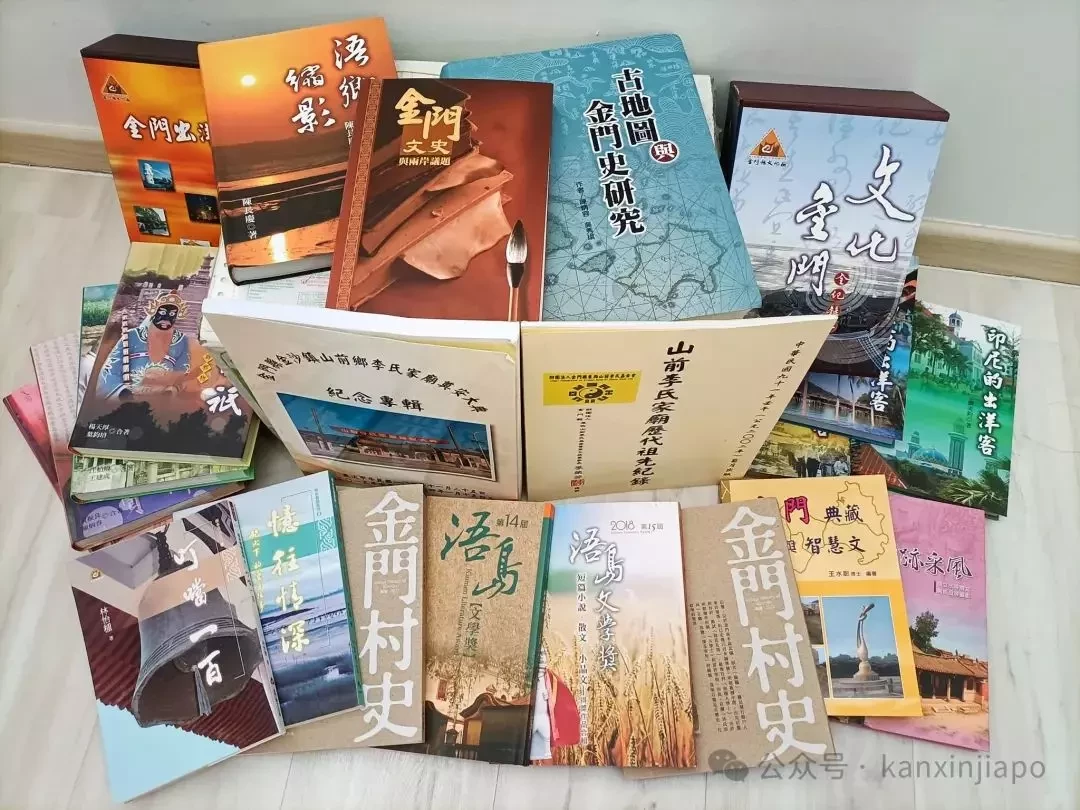

同天下午,村史主编林怡种安排拜见金门文化局局长吕坤和先生。会见轻松融洽,吕先生准备了一批有关金门的书籍送我,主要是金门文史书籍和在地作家创作的文学作品,书太重,过后都托海运寄回。林先生要我把九本著作寄一套给文化局存档,似乎也体现“文化感召”的精髓真义。

隔天上午,林怡种先生安排西山前三位宗老荣芳、荣协和荣章陪我和太太到县府拜会金门副县长李文良先生。这回,气氛庄重严肃,副县长表达对侨乡连结的关心,我也阐述了寻根之旅的迂回过程。

隔天,《金门日报》再次发布消息,标题为“星侨第二代文化人李宁强伉俪拜会县府,畅谈侨亲连结”。

同天早晨,当我在山外长春书局读到这篇新闻报道时,心里突涌起一股心酸,祖父和父亲绝没想过,离乡背井的最后有了如此的结局,泉下有知不知作何感想。一波三折的寻根坚持能得到如此关注,事先完全没法想到。

话到喉头

决定在离开金门前,再回废置祖厝看看。无法理解自己的决定,再怎么看也不能改变什么。坐在堂侄孩子的车里,有一段时间可以好好想想,究竟自己想干什么。

汽车驶过刻着鲜红大字“西山前”的地标石,右边是一大片刚犁过的麦田,遇上麦穗成熟,金黄一片,是摄影爱好者的打卡景点。此刻却只有孤独一座水尾塔立在田中,户外温度已飚升到35度,大地像一个大烤炉,站着不动也汗流浃背。

这一天,刚巧碰上荣协堂侄的母亲忌日,18号家里来了好多亲友,荣协几位定居台湾的姐姐带着子孙来尽孝心。供桌上摆满祭品,大家依次上香,这样的场景使我想起祖母和母亲在樟宜乡村祭拜祖先的画面,这种欢聚一堂,香烟袅袅的氛围如今在新加坡已逐渐淡化。我和太太也上了香,就在低头默祷的当儿,我突然有了决定。

我把想法告诉荣协,我要到祖厝烧香。他三两下子就备齐了香烛金银纸,又把我送他的南洋糕点也带上当供品。穿过熟悉的窄道,回到祖厝废址,一切安排好,荣协指导我如何烧香祷告,先称呼祖先,再自报身份姓名。我才叫了一声“阿公”,其他话语一时就哽咽在喉头,再也发不出声。

(整个祭祖之旅以祭拜祖厝作为结束,却在最紧要一刻因心中触动发不出声,但想来虽不美满其实已经是最美满了)

我没想会在这时控制不住,只有我才能了解自己心中的波动,过去的一波三折,还有祖父锁上大门,投奔大海,再没回来的悲惨遭遇,霎时间就击垮了我。也不过是两三秒的时间,站在身旁的太太已发现我出了状况,曾经是辩论队主辩手的她立即发声补上。一位帮忙拍照的年轻人录下了这段视频,总算留下一点记录,虽然只是哽在喉头说不出的言语,却是这回返乡之旅最重要的无言记录。

离开时,汽车又经过“西山前”地标石,想起2015年来时的忐忑,此刻心情算是多了点欣慰,但荒废的旧厝还瘫在牵牛花肆虐的炎阳下,今后如何还得好好想想。

写这篇文字时,知悉金门县定古迹东村双喜洋楼在9月6日海葵台风后倒塌,百年古迹五秒内变废墟。洋楼兴建人吕朝怡出生于新加坡,1911年回金门盖了此楼,1937年因逃日本离金后再没回来,看来类似的无奈绝不在少数。

李宁强

作者简介

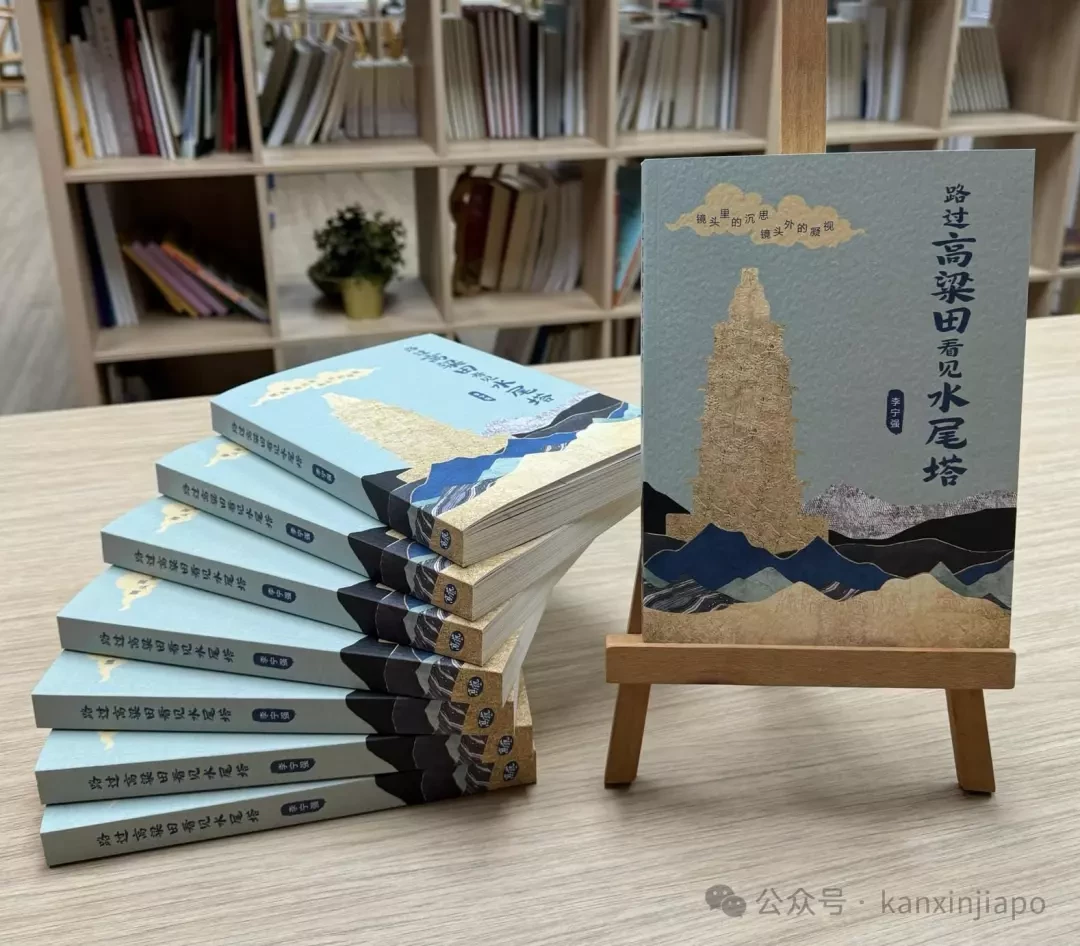

李宁强,一手拿笔,一手拿相机的文图创作人。前电视新闻编辑与电视剧制作人。2020年以诗集《风向鸡》赢得新加坡文学奖之“最受读者喜爱奖”。已出版十部著作。前不久,5月18日,举行了综合著作《路过高粱田 看见水尾塔》新书发布会。

ABC丨编辑

KS丨编审