我扯下一些爬藤,找到荒廢的入口,矮身鑽進去。已找不到屋子形狀,只有一面爬滿青藤的空地,緘默無言獨對湛藍天空。

我單獨一人,心裡百般滋味,這八年來,不停有金門朋友傳我祖厝照片,甚至通過航拍,讓我清清楚楚看到那一大片的綠就是祖厝所在,和周邊紅彤彤燕尾馬背的閩南老屋是如此不協調。我雖早有預感,但實實在在踏在這個被遺忘近八十多年的空間,還是無法保持冷靜。

沒人看見我的思緒在翻波,也不知站了多久,陽光快爬到頭頂正中,不遠處一頭黃牛臥在一片碧波綠田,一隻小鳥飛來立在電線桿上,這一天是七月七日,隔壁田地里一位農夫在鋤草,生活繼續著......

7月7日的巧合

7月7日,一個歷史性的年份,就在1937年這一天,盧溝橋事變,日本發動侵華戰爭。遠在東南邊陲的小島金門不能倖免。在日軍殺到前,島民們紛紛投海南下避難,也即俗稱的「走日本」 「走日本手」。

金門有四次大規模落番南來潮,「逃日本」屬於第三波,單在西山前一地,怕被抽壯丁下南洋的男丁幾近一半,村子頓為之一空。兩次回西山前,看到村內許多廢置破屋,牆倒瓦塌,雜草叢生,很多是因為逃日本下南洋再沒回來的結果。

祖父和父親也就在這動亂時局離開這個隸屬福建省金門縣金沙鎮三山裡的西山前,直奔南洋石叻坡,開展一段忐忑未知的生命歷程。離開的正確日期已無可考,但可以確定的是,除了逃日本,還因為是看到屋後17號與18號在新加坡取得的成就,受到激勵才作出離鄉決定。

誰知事與願違,他們並沒逃過日軍追擊,在新加坡吃盡了三年零八個月的苦頭。離金十年後,祖父離世,父親也在1965年島國獨立那年因病早逝,願望沒達成,只留下那間還在遠方默默等待的閩南二落老厝。

將近上午11點,我離開這間不復存在的古厝,朝三十米外的李氏家廟走去。是巧合嗎?今天是2023年7月7日,廟門口張貼著大幅紅紙告示,黑色毛筆字寫著「歡迎新加坡寧強宗彥返鄉祭祖」13個大字。

我腳下一遲疑,八十六年的時光飛逝,我從沒見過祖父,卻要代他告訴祖先我們回來了,而祖父和父親的神位還在遙遠的南國。

祭祖儀式是此行重點。金門十分重視家族傳統和廟宇文化,榮協常年管理家廟,非常熟悉祭祀儀式,祭文由他親筆書寫和宣讀,祭桌上的牲禮祭品也都是他一手操辦。

榮協請來村中幾位宗長協助,祭禮按隆重古禮舉行,我跪在祭桌前紅色方磚地上,太太和親友們都立在身後。榮協用金門鄉音朗讀祭文,我依指示跪拜叩頭,獻禮、獻酒、獻果、獻金,在一片肅穆中完成這一波三折的跨時代任務。

儀式後,榮協兄長榮芳帶我參觀家廟,一一講解堂上牌匾與族譜昭穆的源由與涵義。完成祭祖儀式,金冂尋根有了圓滿結束,衷心感謝所有在尋根路上幫忙的人,是他們激勵我始終不放棄。

祭祖三天後,《金門日報》以「新加坡金僑李寧強返西山前宗祠祭祖」為標題,報道了祭祖消息。有點意外,報章的報道並非自己預先所期,但看到副題「尋根之路是鄉愁的催化,也是文化的感召」後,心裡踏實許多,大概現在也不會有太多人還在堅持溯源尋根、認祖歸宗,或許這就是報章想強調和肯定的一點。

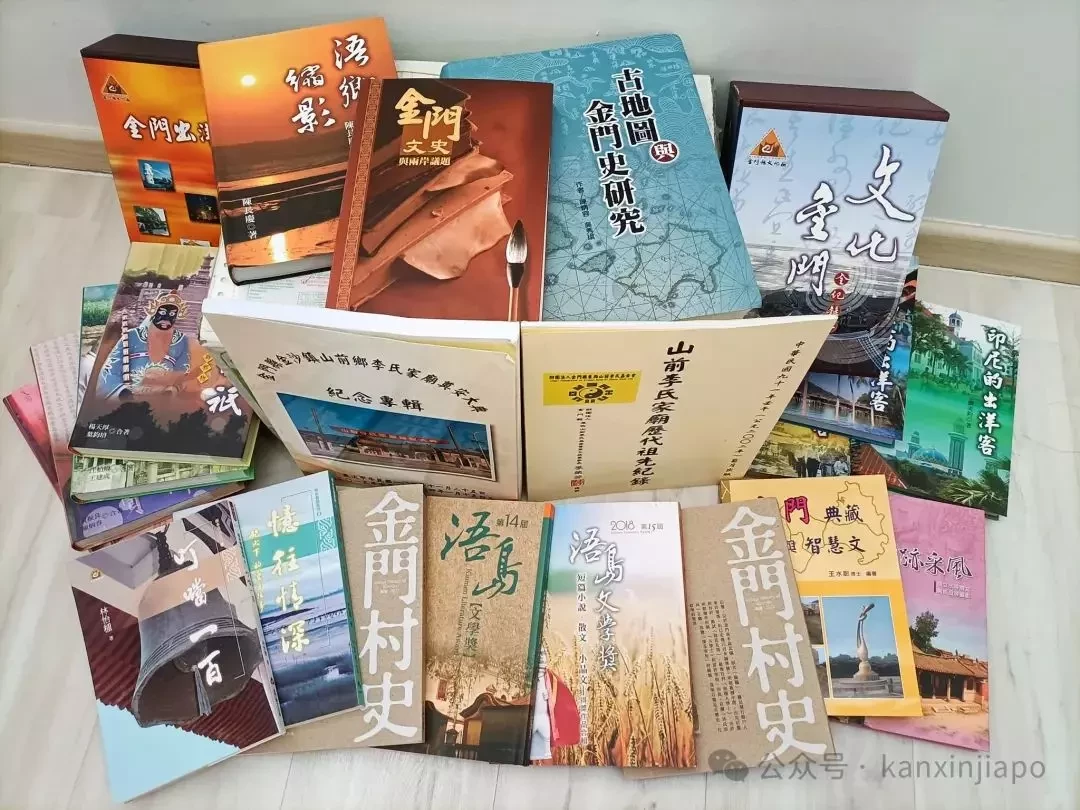

同天下午,村史主編林怡種安排拜見金門文化局局長呂坤和先生。會見輕鬆融洽,呂先生準備了一批有關金門的書籍送我,主要是金門文史書籍和在地作家創作的文學作品,書太重,過後都托海運寄回。林先生要我把九本著作寄一套給文化局存檔,似乎也體現「文化感召」的精髓真義。

隔天上午,林怡種先生安排西山前三位宗老榮芳、榮協和榮章陪我和太太到縣府拜會金門副縣長李文良先生。這回,氣氛莊重嚴肅,副縣長表達對僑鄉連結的關心,我也闡述了尋根之旅的迂迴過程。

隔天,《金門日報》再次發布消息,標題為「星僑第二代文化人李寧強伉儷拜會縣府,暢談僑親連結」。

同天早晨,當我在山外長春書局讀到這篇新聞報道時,心裡突湧起一股心酸,祖父和父親絕沒想過,離鄉背井的最後有了如此的結局,泉下有知不知作何感想。一波三折的尋根堅持能得到如此關注,事先完全沒法想到。

話到喉頭

決定在離開金門前,再回廢置祖厝看看。無法理解自己的決定,再怎麼看也不能改變什麼。坐在堂侄孩子的車裡,有一段時間可以好好想想,究竟自己想幹什麼。

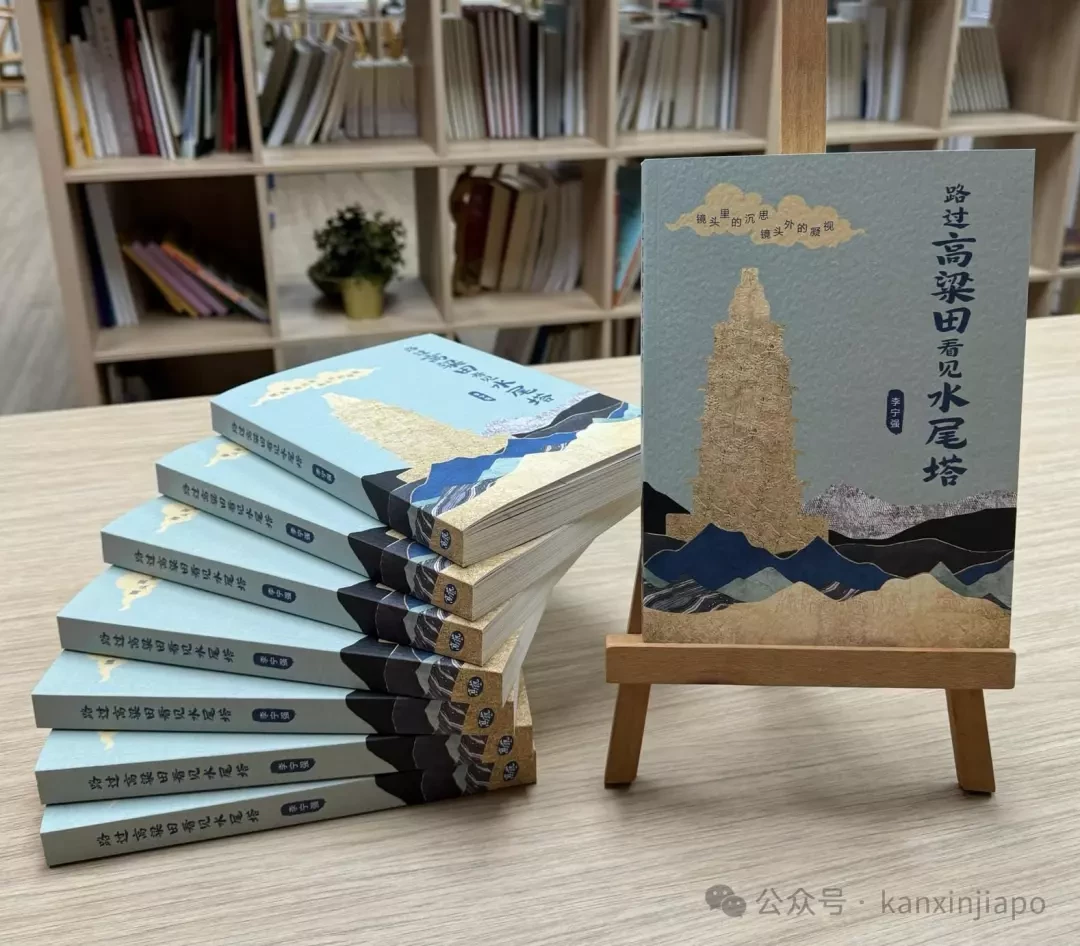

汽車駛過刻著鮮紅大字「西山前」的地標石,右邊是一大片剛犁過的麥田,遇上麥穗成熟,金黃一片,是攝影愛好者的打卡景點。此刻卻只有孤獨一座水尾塔立在田中,戶外溫度已飈升到35度,大地像一個大烤爐,站著不動也汗流浹背。

這一天,剛巧碰上榮協堂侄的母親忌日,18號家裡來了好多親友,榮協幾位定居台灣的姐姐帶著子孫來盡孝心。供桌上擺滿祭品,大家依次上香,這樣的場景使我想起祖母和母親在樟宜鄉村祭拜祖先的畫面,這種歡聚一堂,香煙裊裊的氛圍如今在新加坡已逐漸淡化。我和太太也上了香,就在低頭默禱的當兒,我突然有了決定。

我把想法告訴榮協,我要到祖厝燒香。他三兩下子就備齊了香燭金銀紙,又把我送他的南洋糕點也帶上當供品。穿過熟悉的窄道,回到祖厝廢址,一切安排好,榮協指導我如何燒香禱告,先稱呼祖先,再自報身份姓名。我才叫了一聲「阿公」,其他話語一時就哽咽在喉頭,再也發不出聲。

(整個祭祖之旅以祭拜祖厝作為結束,卻在最緊要一刻因心中觸動發不出聲,但想來雖不美滿其實已經是最美滿了)

我沒想會在這時控制不住,只有我才能了解自己心中的波動,過去的一波三折,還有祖父鎖上大門,投奔大海,再沒回來的悲慘遭遇,霎時間就擊垮了我。也不過是兩三秒的時間,站在身旁的太太已發現我出了狀況,曾經是辯論隊主辯手的她立即發聲補上。一位幫忙拍照的年輕人錄下了這段視頻,總算留下一點記錄,雖然只是哽在喉頭說不出的言語,卻是這回返鄉之旅最重要的無言記錄。

離開時,汽車又經過「西山前」地標石,想起2015年來時的忐忑,此刻心情算是多了點欣慰,但荒廢的舊厝還癱在牽牛花肆虐的炎陽下,今後如何還得好好想想。

寫這篇文字時,知悉金門縣定古蹟東村雙喜洋樓在9月6日海葵颱風後倒塌,百年古蹟五秒內變廢墟。洋樓興建人呂朝怡出生於新加坡,1911年回金門蓋了此樓,1937年因逃日本離金後再沒回來,看來類似的無奈絕不在少數。

李寧強

作者簡介

李寧強,一手拿筆,一手拿相機的文圖創作人。前電視新聞編輯與電視劇製作人。2020年以詩集《風向雞》贏得新加坡文學獎之「最受讀者喜愛獎」。已出版十部著作。前不久,5月18日,舉行了綜合著作《路過高粱田 看見水尾塔》新書發布會。

ABC丨編輯

KS丨編審