不过,新加坡能取得和谐稳定的发展,除了务实之外,还与华人社会的另一项特点有关。

6/9 华人的抱团文化

在过去,海外华人的生意网是以宗族为纽带的。早期华人经商,都是靠乡人推荐,久而久之,他们以地域为单位,形成一个个圈子。今天在新加坡,我们还能看到各种各样的会馆,像海南会馆、广东会馆、福建会馆等等·····这些会馆是华人根据祖籍所建立的社团,在新加坡,这样的会馆有十几个。

社会学家费孝通曾总结道:中国人的社会结构是一种特殊的圈层关系,以家族为中心形成一个个同心圆,越靠近中心的地方,彼此的血缘就越近。在传统中国,宗族是一种有效的凭证,能够增进彼此的信任。

新加坡海南会馆

通俗地讲,中国人的这种文化,就是我们今天俗称的“抱团”。“抱团”有许多优点,比如能提高凝聚力,增强对群体的认同感,还能降低合作的成本。中国人一旦到了外面,就会下意识地抱团,这可能源于我们的祖先崇拜,也可能是大陆型文化自带的天性。

然而,抱团的缺点同样显而易见。很多人都有过这样的经验:中国人到了国外,不是特别团结,总喜欢拉帮结派或者搞小圈子。所以,海外华人尽管人数众多,但因为难以结为一体,在政治上只能形成一个个小山头,自然别想指望赢得更多的话语权。

那么新加坡是如何避免这个问题的呢?我觉得有几个原因,首先是由于新加坡的面积很小,不同社群聚集在一地,不会像西方国家那样分散各处。从客观上加强了彼此的沟通。

新加坡的中国庙宇

另外,由于新加坡早期经历过殖民统治,后来虽并入马来亚联邦,却被当成外族不受待见。政治上遭遇的不公待遇,迫使当地华人团结一心,建立了普遍的民族认同感。换句话说,在强敌环绕,外族歧视的生存压力下,新加坡的华人在这个弹丸之地重新“抱团”,形成了一个共同体。

第三个原因,则与英国留下的法制传统有关。新加坡国内有不同的种族,无论他们的生活方式与价值取向有多大的不同,皆已习惯于在法律的框架内进行调和,这就规避了通过武力或者非理性手段处理矛盾的风险,只要大家对规则达成共识,利益争端就不会变成你死我活的零和博弈,凡事交给第三方来裁处,以确保公平公正。

所以,新加坡从一开始就融汇了东西方文明的独特元素,这不仅反映在其社会结构中,还体现在政治制度里。

7/9 吸纳社会精英

在新加坡,人民行动党长期单独执政,这在崇尚民主的西方社会是难以想像的。英国思想家阿克顿勋爵就说过:“权力导致腐败,绝对的权力导致绝对的腐败”。人民行动党看似掌握了绝对的权力,但新加坡政府却是全世界最廉洁、最高效的政府之一,廉政指数长期排在各国前列。

新加坡是如何做到的?除了完善的法律监督,还有个重要的原因,就是新加坡的政治体系是向全社会开放的。

很多政治精英都是成功人士,比如教授、律师、企业家等等,他们往往是在各自的领域取得一定成就之后,再考虑从政。这便保证了他们既对社会民情有充分的了解,又能摆脱经济利益的羁绊,从而全身心投入到政府工作中。

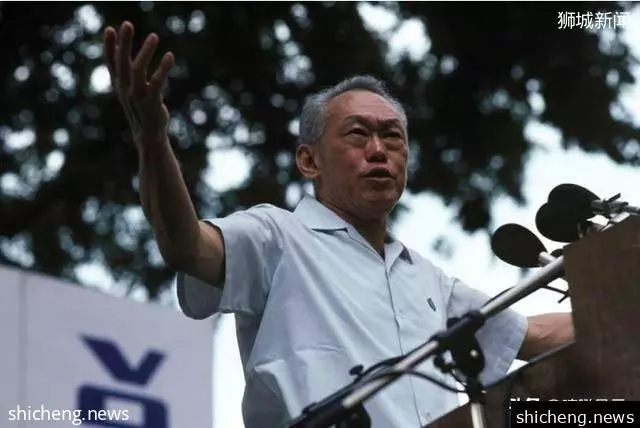

李光耀有句名言,想要吸引第一流的人才进入政府,就必须给他们第一流的报酬。李光耀还说:“让单靠薪水活不下去的公务员掌权,哪怕是小小的权力,等于让他滥用”。所以在新加坡,政府官员的待遇不亚于跨国企业的CEO。

新加坡前总理李光耀

说到这你可能会问,这不就是中国人熟悉的“高薪养廉”吗?还真不一样。靠“高薪养廉”获得高收入的官员,在体制外赚不到那么多钱。但新加坡的政府官员因为来自于社会精英,即便不做官,他们照样可以活得很滋润。这套制度必须保证:所有选择当官的人,都是为了服务社会。如果他们想来这里赚钱,那么回去干老本行,可以赚同样多甚至更多的钱。

新加坡制度最有趣的地方在于:它同样融合了东西方文明的特色。一方面,它崇尚威权统治,权力相对集中,这显然是东方文明的遗产。而另一方面,它的政府又向全社会开放,吸纳社会精英的加入。它对政治官员的选拔,充分取决于对方在社会领域所取得的成就,这是西方的政治传统,往上甚至可追溯至古希腊城邦。在古希腊,政治精英也是先取得了一定的社会成就,再获得政治表决权的。

新加坡政府大厦

新加坡的政治兼顾了稳定性、灵活性与参与性,实现了李光耀所谓的“精英治国”。然而,新加坡的发展不可能依靠少数人的努力。新加坡经济之所以能从上世纪六十年代起突飞猛进,很大程度上还得归功于它的教育。

8/9 出色的教育

前面说过,新加坡没有优质的资源禀赋,无论土地、人口还是资本,新加坡都不具备优势。但幸运的是,新加坡人非常重视教育,这是从殖民地时代就形成的传统。

新加坡有一座莱佛士书院,最早由前面提到的莱佛士爵士所创建,该学院的前身是新加坡书院,是当地历史最悠久的西式学校。其中两位最著名的校友,分别是李光耀和吴作栋,他们先后担任过新加坡总理。

莱佛士书院教学楼

殖民地时期,英国人、马来人、华人和印度人纷纷在此创办学校,把各自的文化带到这片土地上,从而形成了多元化的特色。独立之后,为了满足工业化发展的需要,新加坡政府向各学校推行统一的课本与教学方法,以培养实用技能为主,为国家提供了一支产业大军。

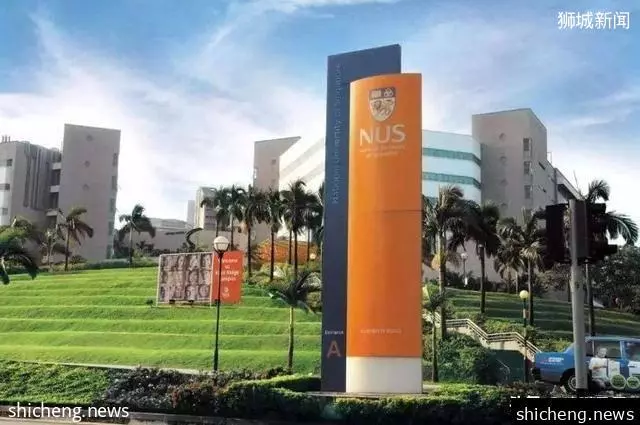

之后几十年,新加坡经历了多次教育改革,但目标很明确,为适应新的国家竞争培养新的人才。新加坡政府每年对教育的投入,占财政支出的20%,位居发达国家前列。和中国一样,新加坡公立学校的数量比私立学校多,质量也更高,像新加坡国立大学,南洋理工大学等等,皆已成为世界顶级的高等院校。

新加坡国立大学

新加坡教育的另一大特色是双语教学,政府规定,所有学生必须学一门外语。因为特殊的历史背景,这对当地学校有着天然的优势。从1987年起,新加坡中小学就把英语作为他们的第一教学用语。所有学生除了掌握各自的民族语言,还必须掌握英语。也就是说,每个新加坡中学生一毕业,就能说一口流利的英语,和老外交流没有任何问题。不仅如此,他们还得用英语和国内不同民族的人沟通。英语让新加坡,成为了名副其实的世界之城。

新加坡教育的成功,不仅是因为政府的大量投入,它同样是东西方文化兼容的产物。新加坡的教育体制源于英国,它强调的是挖掘潜能,因材施教,培养社会精英。但同时,它又重视道德教育与国家认同,这是典型的东方传统。尤其是广大华人群体,对教育有着与生俱来的重视。他们的聪明、勤奋与实用主义,为新加坡的崛起奠定了基础。

没有良好的教育,我们就很难理解新加坡经济何以增长地如此迅速。新加坡能够从一个小荒岛,向工业出口转型,到成为亚洲四小龙,乃至今天综合竞争力数一数二的亚太经济体,这背后固然有地理环境,政府政策,国际外交等多方面的原因。但在所有的原因中,高素质的人口,无异是推动这个国家前进最坚实的力量。半个多世纪以来,新加坡以知识为杠杆,摆脱了资源劣势,使之成为东南亚最耀眼的明星。

9/9 总结

最后想说的是,我们最好不要把新加坡视为单纯的东方国家,虽然这里很多人和我们有着同样的肤色。当然,它肯定也不能算作西方文明的一部分。事实上,我更愿意把新加坡视为一个位于东西方交汇处,兼具东方文化,海洋性文明,以及城邦特色的国度。它既属于东方,又属于西方,既属于陆地,又属于海洋,与其说新加坡位于远东的十字路口,不如说它处在的十字路口,它才得以汲取精华,自成一家,书写一段美丽的传奇。