不過,新加坡能取得和諧穩定的發展,除了務實之外,還與華人社會的另一項特點有關。

6/9 華人的抱團文化

在過去,海外華人的生意網是以宗族為紐帶的。早期華人經商,都是靠鄉人推薦,久而久之,他們以地域為單位,形成一個個圈子。今天在新加坡,我們還能看到各種各樣的會館,像海南會館、廣東會館、福建會館等等·····這些會館是華人根據祖籍所建立的社團,在新加坡,這樣的會館有十幾個。

社會學家費孝通曾總結道:中國人的社會結構是一種特殊的圈層關係,以家族為中心形成一個個同心圓,越靠近中心的地方,彼此的血緣就越近。在傳統中國,宗族是一種有效的憑證,能夠增進彼此的信任。

新加坡海南會館

通俗地講,中國人的這種文化,就是我們今天俗稱的「抱團」。「抱團」有許多優點,比如能提高凝聚力,增強對群體的認同感,還能降低合作的成本。中國人一旦到了外面,就會下意識地抱團,這可能源於我們的祖先崇拜,也可能是大陸型文化自帶的天性。

然而,抱團的缺點同樣顯而易見。很多人都有過這樣的經驗:中國人到了國外,不是特別團結,總喜歡拉幫結派或者搞小圈子。所以,海外華人儘管人數眾多,但因為難以結為一體,在政治上只能形成一個個小山頭,自然別想指望贏得更多的話語權。

那麼新加坡是如何避免這個問題的呢?我覺得有幾個原因,首先是由於新加坡的面積很小,不同社群聚集在一地,不會像西方國家那樣分散各處。從客觀上加強了彼此的溝通。

新加坡的中國廟宇

另外,由於新加坡早期經歷過殖民統治,後來雖併入馬來亞聯邦,卻被當成外族不受待見。政治上遭遇的不公待遇,迫使當地華人團結一心,建立了普遍的民族認同感。換句話說,在強敵環繞,外族歧視的生存壓力下,新加坡的華人在這個彈丸之地重新「抱團」,形成了一個共同體。

第三個原因,則與英國留下的法制傳統有關。新加坡國內有不同的種族,無論他們的生活方式與價值取向有多大的不同,皆已習慣於在法律的框架內進行調和,這就規避了通過武力或者非理性手段處理矛盾的風險,只要大家對規則達成共識,利益爭端就不會變成你死我活的零和博弈,凡事交給第三方來裁處,以確保公平公正。

所以,新加坡從一開始就融匯了東西方文明的獨特元素,這不僅反映在其社會結構中,還體現在政治制度里。

7/9 吸納社會精英

在新加坡,人民行動黨長期單獨執政,這在崇尚民主的西方社會是難以想像的。英國思想家阿克頓勳爵就說過:「權力導致腐敗,絕對的權力導致絕對的腐敗」。人民行動黨看似掌握了絕對的權力,但新加坡政府卻是全世界最廉潔、最高效的政府之一,廉政指數長期排在各國前列。

新加坡是如何做到的?除了完善的法律監督,還有個重要的原因,就是新加坡的政治體系是向全社會開放的。

很多政治精英都是成功人士,比如教授、律師、企業家等等,他們往往是在各自的領域取得一定成就之後,再考慮從政。這便保證了他們既對社會民情有充分的了解,又能擺脫經濟利益的羈絆,從而全身心投入到政府工作中。

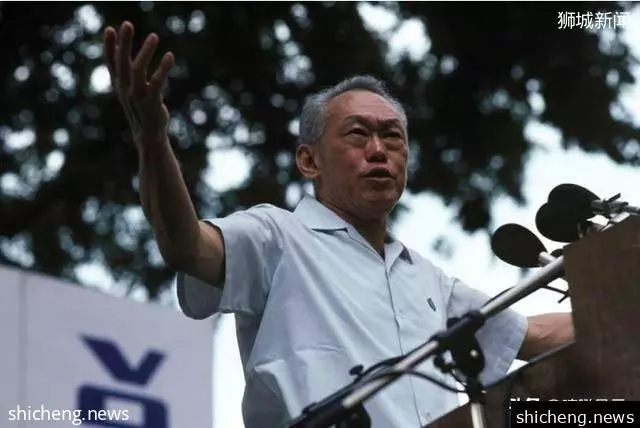

李光耀有句名言,想要吸引第一流的人才進入政府,就必須給他們第一流的報酬。李光耀還說:「讓單靠薪水活不下去的公務員掌權,哪怕是小小的權力,等於讓他濫用」。所以在新加坡,政府官員的待遇不亞於跨國企業的CEO。

新加坡前總理李光耀

說到這你可能會問,這不就是中國人熟悉的「高薪養廉」嗎?還真不一樣。靠「高薪養廉」獲得高收入的官員,在體制外賺不到那麼多錢。但新加坡的政府官員因為來自於社會精英,即便不做官,他們照樣可以活得很滋潤。這套制度必須保證:所有選擇當官的人,都是為了服務社會。如果他們想來這裡賺錢,那麼回去干老本行,可以賺同樣多甚至更多的錢。

新加坡制度最有趣的地方在於:它同樣融合了東西方文明的特色。一方面,它崇尚威權統治,權力相對集中,這顯然是東方文明的遺產。而另一方面,它的政府又向全社會開放,吸納社會精英的加入。它對政治官員的選拔,充分取決於對方在社會領域所取得的成就,這是西方的政治傳統,往上甚至可追溯至古希臘城邦。在古希臘,政治精英也是先取得了一定的社會成就,再獲得政治表決權的。

新加坡政府大廈

新加坡的政治兼顧了穩定性、靈活性與參與性,實現了李光耀所謂的「精英治國」。然而,新加坡的發展不可能依靠少數人的努力。新加坡經濟之所以能從上世紀六十年代起突飛猛進,很大程度上還得歸功於它的教育。

8/9 出色的教育

前面說過,新加坡沒有優質的資源稟賦,無論土地、人口還是資本,新加坡都不具備優勢。但幸運的是,新加坡人非常重視教育,這是從殖民地時代就形成的傳統。

新加坡有一座萊佛士書院,最早由前面提到的萊佛士爵士所創建,該學院的前身是新加坡書院,是當地歷史最悠久的西式學校。其中兩位最著名的校友,分別是李光耀和吳作棟,他們先後擔任過新加坡總理。

萊佛士書院教學樓

殖民地時期,英國人、馬來人、華人和印度人紛紛在此創辦學校,把各自的文化帶到這片土地上,從而形成了多元化的特色。獨立之後,為了滿足工業化發展的需要,新加坡政府向各學校推行統一的課本與教學方法,以培養實用技能為主,為國家提供了一支產業大軍。

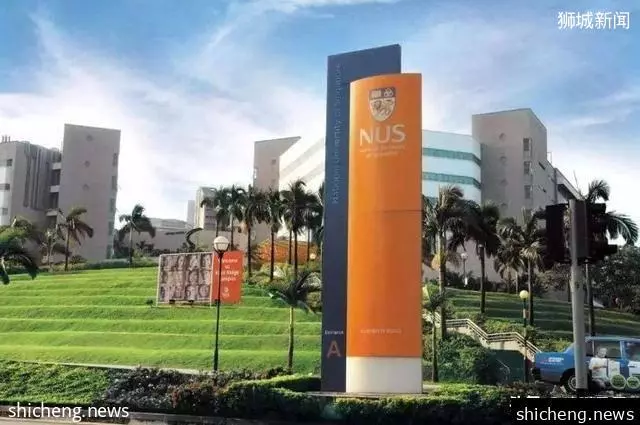

之後幾十年,新加坡經歷了多次教育改革,但目標很明確,為適應新的國家競爭培養新的人才。新加坡政府每年對教育的投入,占財政支出的20%,位居已開發國家前列。和中國一樣,新加坡公立學校的數量比私立學校多,質量也更高,像新加坡國立大學,南洋理工大學等等,皆已成為世界頂級的高等院校。

新加坡國立大學

新加坡教育的另一大特色是雙語教學,政府規定,所有學生必須學一門外語。因為特殊的歷史背景,這對當地學校有著天然的優勢。從1987年起,新加坡中小學就把英語作為他們的第一教學用語。所有學生除了掌握各自的民族語言,還必須掌握英語。也就是說,每個新加坡中學生一畢業,就能說一口流利的英語,和老外交流沒有任何問題。不僅如此,他們還得用英語和國內不同民族的人溝通。英語讓新加坡,成為了名副其實的世界之城。

新加坡教育的成功,不僅是因為政府的大量投入,它同樣是東西方文化兼容的產物。新加坡的教育體制源於英國,它強調的是挖掘潛能,因材施教,培養社會精英。但同時,它又重視道德教育與國家認同,這是典型的東方傳統。尤其是廣大華人群體,對教育有著與生俱來的重視。他們的聰明、勤奮與實用主義,為新加坡的崛起奠定了基礎。

沒有良好的教育,我們就很難理解新加坡經濟何以增長地如此迅速。新加坡能夠從一個小荒島,向工業出口轉型,到成為亞洲四小龍,乃至今天綜合競爭力數一數二的亞太經濟體,這背後固然有地理環境,政府政策,國際外交等多方面的原因。但在所有的原因中,高素質的人口,無異是推動這個國家前進最堅實的力量。半個多世紀以來,新加坡以知識為槓桿,擺脫了資源劣勢,使之成為東南亞最耀眼的明星。

9/9 總結

最後想說的是,我們最好不要把新加坡視為單純的東方國家,雖然這裡很多人和我們有著同樣的膚色。當然,它肯定也不能算作西方文明的一部分。事實上,我更願意把新加坡視為一個位於東西方交匯處,兼具東方文化,海洋性文明,以及城邦特色的國度。它既屬於東方,又屬於西方,既屬於陸地,又屬於海洋,與其說新加坡位於遠東的十字路口,不如說它處在的十字路口,它才得以汲取精華,自成一家,書寫一段美麗的傳奇。