马礼逊的“麦饼”

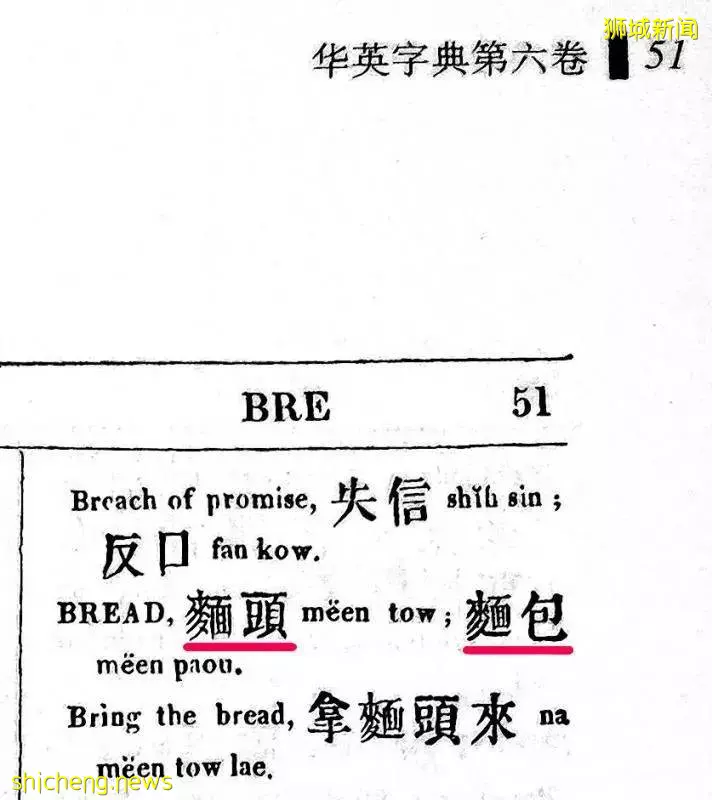

1822年出版的《华英词典》,在“Bread”词条下,出现对应词“面头”和“面包”和短语“拿面头来”。(作者提供)

回顾东南亚华人在接触和认识“面包”,以及给它命名的过程,我们去看看汉语如何认识和表达“面包”这新食物。

有据可查的书证是出现在1822年澳门出版的《华英词典》(A Dictionary of the Chinese Language),这部词典由英国传教士马礼逊(Robert Morrison)编辑,在“Bread”词条下出现的对应词是“面头”和“面包”,这应该是参考东南亚华人的用语所致。

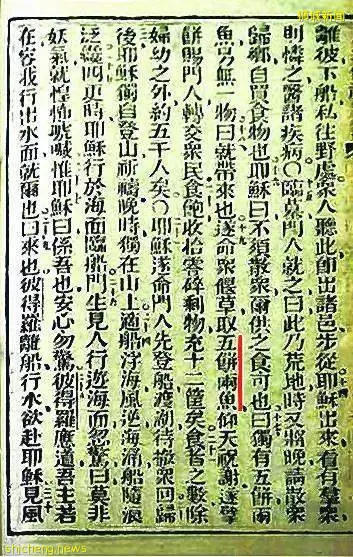

1823年在马六甲出版的《神天圣书》,由马礼逊和米怜(William Milne)合译,是首部《圣经》的中文译本。在这部书中,表达面包的译词是“饼”或“麦饼”,“五饼二鱼”就是其中一个著名的例子。

马礼逊不采用出现在《华英词典》的“面头”或“面包”,相信是沿用18世纪初来华传教士白日升(Jean Bassett)的《新约》译本的用词。白版《新约》手稿虽然较先译出,不过因为不够完整没出版。在其后出版的各种《圣经》中文译本,也都沿袭采用“饼”来表达面包。

上海外滩的“馒头店”

1823年出版的《神天圣书》,面包的译词是“饼”或“麦饼”,“五饼二鱼”是一例。(作者提供)

鸦片战争后,清廷被逼开放五个通商口岸,上海立即引来西方势力进驻。转身变为十里洋场的上海,一时涌现许多西洋新事物。1858年在上海外滩就有一家“埃凡馒头店”(Evans & Co.)成立。埃凡馒头店是英国人亨利·埃凡(Henry Evans)创立,这家“馒头店”卖的不是馒头,而是如假包换的面包。

清末随郭嵩焘出使外国的张德彝,返国后在1865年写了游记《航海述奇》,觉得有必要向国人介绍他初次邂逅的面包:

面包系发面无碱团块烧熟者,其味多酸。

相隔13年后出版的《格物汇编》则用“馒头”指称面包。

清末学者兼翻译家严复,从事译介西洋新事物时,不主张音译,因为音译不负载意义;也不主张用借词,认为借词所指示的意义不能保证内容的准确表达,他主张造词要能见词知义。

在翻译《天演论》一书时,他创造“逻辑”“物竞天择”等新名词而名声大噪。严复在译介新事物时喜用古僻字,1898年翻译《原富》时,另辟蹊径把面包译为“麦+比 麦+禾+勿”(pí lí)。虽然他对这个译名颇为自得,认为既能传其西音,也能见词知义,但是恰恰就是因为太过古僻,不被语言社会接受。

自鸦片战争以来,面包被带进中国,人们时而用“馒头”,时而用“面包”来指称它,经过一段既有竞争也能共存的使用阶段,最后才定格在“面包”这个词语上。

共创共享的成果

早期南洋华人在生活和社会发展的历史方面缺乏文字记录,让我们在寻求书证方面造成一些困难,但是西方人的到来,特别是一些西方传教士的努力,弥补这方面的欠缺。

从探索面包在南洋地区以及在中国词语化的过程中,让我们了解,这不仅仅是一个南洋华语与汉语的交流和互动,也是一个双方共创和共享的成果。我们不应该把华语词汇的产生和发展的探索,单单局限在中国大陆地区,必须扩大视野,把它一同放到东南亚整个地区的历史大语境中去考察,才能对其发展的轨迹拼出较为完整的图景。

文:林恩和