馬禮遜的「麥餅」

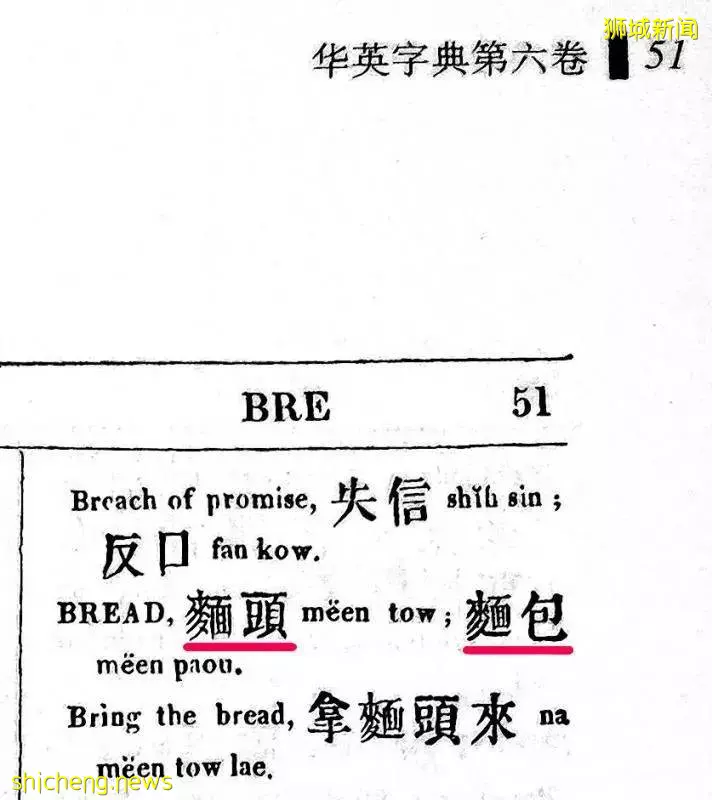

1822年出版的《華英詞典》,在「Bread」詞條下,出現對應詞「面頭」和「麵包」和短語「拿面頭來」。(作者提供)

回顧東南亞華人在接觸和認識「麵包」,以及給它命名的過程,我們去看看漢語如何認識和表達「麵包」這新食物。

有據可查的書證是出現在1822年澳門出版的《華英詞典》(A Dictionary of the Chinese Language),這部詞典由英國傳教士馬禮遜(Robert Morrison)編輯,在「Bread」詞條下出現的對應詞是「面頭」和「麵包」,這應該是參考東南亞華人的用語所致。

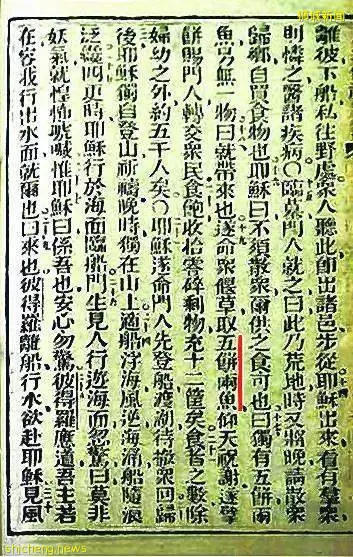

1823年在馬六甲出版的《神天聖書》,由馬禮遜和米憐(William Milne)合譯,是首部《聖經》的中文譯本。在這部書中,表達麵包的譯詞是「餅」或「麥餅」,「五餅二魚」就是其中一個著名的例子。

馬禮遜不採用出現在《華英詞典》的「面頭」或「麵包」,相信是沿用18世紀初來華傳教士白日升(Jean Bassett)的《新約》譯本的用詞。白版《新約》手稿雖然較先譯出,不過因為不夠完整沒出版。在其後出版的各種《聖經》中文譯本,也都沿襲採用「餅」來表達麵包。

上海外灘的「饅頭店」

1823年出版的《神天聖書》,麵包的譯詞是「餅」或「麥餅」,「五餅二魚」是一例。(作者提供)

鴉片戰爭後,清廷被逼開放五個通商口岸,上海立即引來西方勢力進駐。轉身變為十里洋場的上海,一時湧現許多西洋新事物。1858年在上海外灘就有一家「埃凡饅頭店」(Evans & Co.)成立。埃凡饅頭店是英國人亨利·埃凡(Henry Evans)創立,這家「饅頭店」賣的不是饅頭,而是如假包換的麵包。

清末隨郭嵩燾出使外國的張德彝,返國後在1865年寫了遊記《航海述奇》,覺得有必要向國人介紹他初次邂逅的麵包:

麵包系發麵無鹼團塊燒熟者,其味多酸。

相隔13年後出版的《格物彙編》則用「饅頭」指稱麵包。

清末學者兼翻譯家嚴復,從事譯介西洋新事物時,不主張音譯,因為音譯不負載意義;也不主張用藉詞,認為藉詞所指示的意義不能保證內容的準確表達,他主張造詞要能見詞知義。

在翻譯《天演論》一書時,他創造「邏輯」「物競天擇」等新名詞而名聲大噪。嚴復在譯介新事物時喜用古僻字,1898年翻譯《原富》時,另闢蹊徑把麵包譯為「麥+比 麥+禾+勿」(pí lí)。雖然他對這個譯名頗為自得,認為既能傳其西音,也能見詞知義,但是恰恰就是因為太過古僻,不被語言社會接受。

自鴉片戰爭以來,麵包被帶進中國,人們時而用「饅頭」,時而用「麵包」來指稱它,經過一段既有競爭也能共存的使用階段,最後才定格在「麵包」這個詞語上。

共創共享的成果

早期南洋華人在生活和社會發展的歷史方面缺乏文字記錄,讓我們在尋求書證方面造成一些困難,但是西方人的到來,特別是一些西方傳教士的努力,彌補這方面的欠缺。

從探索麵包在南洋地區以及在中國詞語化的過程中,讓我們了解,這不僅僅是一個南洋華語與漢語的交流和互動,也是一個雙方共創和共享的成果。我們不應該把華語詞彙的產生和發展的探索,單單局限在中國大陸地區,必須擴大視野,把它一同放到東南亞整個地區的歷史大語境中去考察,才能對其發展的軌跡拼出較為完整的圖景。

文:林恩和