「麵包」在東南亞逐漸形成南洋華語的詞彙。(作者提供)

從探索麵包在南洋及在中國詞語化的過程中,讓我們了解,這不僅是一個南洋華語與漢語的交流和互動,也是雙方共創和共享的成果。

16世紀西方殖民勢力東來,促成東西文化交流和對話,較少得到關注的是中西文化的首次接觸,是與南洋華人開始的。應該這麼說,西方人首先認識的中國文化,不是中原文化,而是南洋華社的閩粵文化;初次接觸的中國語言不是「官話」,而是南洋華社通用的閩南方言。

中國在鴉片戰爭中被英國人打敗後,痛定思痛,力圖變法圖強,效法西方,引進西學,漢語也在這個過程中應運而生,湧現許多新詞語。漢語新詞語在這個時期井噴式的出現,被語言學界譽為漢語新詞語發展的黃金時期。必須指出的是,早在這個時期,華語在南洋因為與西方語言接觸和互動,已悄悄然地,為漢語新詞語黃金時期的到來做準備。

葡萄牙人留下「麵包」

「民以食為天」,飲食文化很自然地就成為雙方首先覺察的不同文化。閩粵地區華人的飲食以米食為主;西方人則以麵包作為主食,《聖經》里有一句經典名言「我是生命的糧」(I am the bread of life),表達「糧」這個意涵的原詞就是——麵包。

我想說明麵包這個西方食品,怎樣在南洋與華社邂逅,並為華社認識和接納,最終成為大家日常的食品。在南洋多元文化的環境里,它又怎樣與華語產生接觸和互動,經歷比附、藉詞、造詞整個時序的發展過程,逐漸形成南洋華語的詞彙。

捷足先登到東南亞殖民的是葡萄牙,它在1511年占領滿剌加(今馬六甲)。當年的滿剌加已經有華人移民,形成華人社區,由蘇丹委任華族港務官(Shah Bandar)管理。這個時期的馬六甲華人是否在與葡萄牙人的接觸當中,已經認識麵包,因為沒有文獻證據,不好下結論。不過,葡萄牙人在澳門留下的一部手稿,被後人稱為《葡漢辭典》(Dicinario Portugues-Chines),收錄三個有關麵包的華語詞語或短語,即麵包(Pao)、麵包鋪(Forneiro)和賣麵包的(Padeir)。這三個詞語或短語可說是「麵包」這個華語詞語被發現的首見書證。

《葡漢辭典》據學者研究,編纂於1580年代,有人說是葡萄牙耶穌會士(Jesuit Mission)羅明堅(Michele Ruggieri)和利瑪竇(Matteo Ricci)所編纂。

這部手稿無署名,也沒有序跋之類的說明,只能說它是不知名的傳教士與華人合作編纂的。辭典收有華語詞語或短語約5600餘個,大部分一看就知道是南洋的閩南語詞語,比如土生宰(Mesti,本地出生混血兒)、銃手(Espingardeiro,火槍手);一些是大白話的閩南語短語,比如賣書的(Linrerio,書商)、印書的(Empressor,印刷商)、做功德(Mortorio,葬禮)等;另外Deus(上帝)音譯為廖師,明顯的是閩南語的發音。

葡語麵包Pao發音「包」

葡萄牙占領馬六甲後,頻頻派使節團到中國去,想打開與中國通商之門,隨團而去的通事(翻譯員)一般都是由馬六甲的華人充任,比較著名的如《明史》記載的通事「火者阿三」,就是道道地地的馬六甲華人。

1554年,葡萄牙與明朝官員達成協議,在澳門建立商館作為與華貿易之處,一些馬六甲華人作為通事或水手來到澳門。可以這麼說,協助編纂這部辭典,可能就是來自於馬六甲的閩南華人通事。

麵包出現在《葡漢辭典》里,說明麵包已經被帶入東南亞,並為華社所認知。但是這不能說明,從一開始「麵包」這個詞語就被接納為固定的華語詞彙,它的固定化是經過一個漫長的過程。

首先,它必須得到當地華人社會的認同,最後才能納入華語詞彙體系中。它之所以被稱為「麵包」,主要還是葡萄牙語的麵包——Pao發音就是「包」,加上它是由麵粉製作,與用麵粉製成的華人食品包子有點類似,自然地華人譯者就把葡萄牙語的Pao音譯為「包」,作為基本語素,以麵粉的「面」作為修飾詞,賦予意義,創造一個音義結合的複音詞「麵包」,基本上符合華語構詞法的要求。

如果說,大量複音詞的出現是漢語現代化的一個表現,這個漢語現代化的初始階段,就是在海外由南洋華語完成的。

西班牙麵包借用「饅頭」

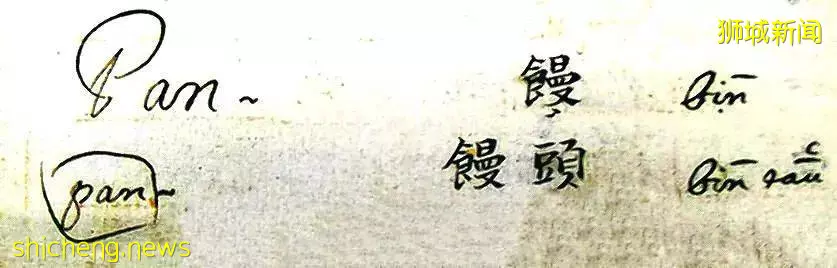

成書在1620年代的《西班牙—華語辭典》,在西班牙語Pan詞條下,出現兩個華語對應詞「饅」和「饅頭」。(作者提供)

另外一個可以說明,麵包在南洋華語的早期存在的文獻,是一部長期收藏在菲律賓聖多瑪斯大學(University of Santo Tomas)檔案館裡的《西班牙—華語辭典》(Dictionario Hispanico Sinicum)手稿。

這部手稿是西班牙道明會(Dominican Missionaries)教士與菲律賓閩南華人合作編纂的,成書約在1620年代。辭典收錄約2700個華語詞語和短語,大部分是生活用語。從其拉丁字母拼音來看,注的音是被西班牙人稱為漳州話的閩南語。

西班牙人在1541年抵達被唐人稱為呂宋的菲律賓,當地已有一個不小的華人社區,大部分來自於福建的漳州府。1565年,菲律賓正式淪為西班牙殖民地。西班牙人成為繼葡萄牙人之後,第二個來到東南亞的西方殖民者。他們的到來,也把麵包帶到菲律賓。

《西班牙—華語辭典》很自然地不會忽略這個西班牙人的日常主食——麵包,在西班牙語麵包——Pan這個詞條下,出現兩個華語對應詞「饅」和「饅頭」。華人原來沒有麵包這個食品,不過饅頭和麵包都是用麵粉製成,雖然一個用蒸,一個用烤,拿現有的饅頭來作為比附,比較容易理解。

採用「饅頭」作為藉詞指稱麵包,不另造新詞,也是一種權宜的選擇。雖然《葡漢辭典》的編纂時間和《西班牙—華語辭典》相距約50年,不過給予麵包的名稱卻大相迥異,一個採用造詞,一個選擇藉詞,兩者之間顯然沒有傳承或借鑑的關係。

荷蘭人的roti「勞智」

成書在1620年代的《西班牙—華語辭典》,在西班牙語Pan詞條下,出現兩個華語對應詞「饅」和「饅頭」。(作者提供)

荷蘭人在1596年登陸爪哇西部的萬丹(Banten),1619年占領華人稱之為噶喇吧的惹耶卡達(Jayakarta),改名巴達維亞(Batavia),是第三個到東南亞的歐洲殖民勢力,比葡萄牙人落後足足100年。

自稱唐人的閩粵籍華人來到印度尼西亞經商或落戶不但歷史久遠,而且人數在東南亞首屈一指。華人在印尼留下的早期文獻有《開吧歷代史記》和《公案簿》,為我們窮源竟委早期華人語言提供珍貴的原始資料。《開吧歷代史記》記錄噶喇吧(今雅加達)華人歷史發展概況,年代跨度從1610年至1795年止。《公案簿》收錄18世紀到20世紀初,吧城華人公館審理華社糾紛案件的記錄。吧城華人公館又稱吧國公堂,是荷蘭人採取「以華制華」政策,在巴達維亞設立的華人半自治機構。

《開吧歷代史記》有一則發生於1732年的記錄:

和五月,大王建磨面間於府前左邊園(用水磨不用人力),凡做饅頭干者,喜其便捷,各來納稅磨面。

這段說的是陽曆5月,總督在其府前左側建水力磨麵坊,做麵包者付費就可用來磨其麵粉,十分方便。

《公案簿》1844年10月8日有一則公堂查勘記錄:

新客詹亞福懇求恩准住吧做勞智。

這裡用「勞智」指稱麵包,這個詞源自於印度語的roti。印度人把用麵粉做的烤餅或煎餅,統稱為roti。歐洲人把麵包帶到印度後,印度人就借用原有的roti來指稱麵包。印度烤餅隨印度移民傳到馬來群島,roti也被馬來語和印度尼西亞語吸收,成為印度烤餅和西洋麵包的指稱,沿用至今。

印尼華人入鄉隨俗,把麵包稱為「勞智」,是用閩南語音譯。《公案簿》多處用「勞智」,也把麵包店稱為「勞智間」,不採用「饅頭」或「饅頭干」,是華人民間用語在多元文化社會的一種自然選擇。

印尼華人民間口語雖然普遍用「勞智」來指稱麵包,不過分別出版於1882-1892年的《荷華文語類參》(Nederlandsch-Chineesch Woordenboek),一部四冊成套的荷華對照辭典,卻沒收入「勞智」。

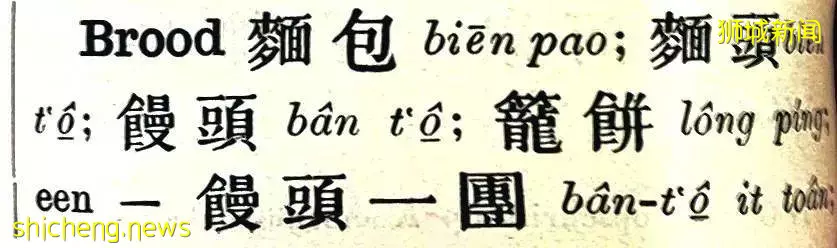

《荷華文語類參》由客居印尼長達10年的荷蘭漢學家施萊赫(Gustave Schlegel)編纂,在荷蘭語Brood的詞條下,收有對應詞「麵包」「面頭」「饅頭」「籠餅」和短語「饅頭一團」;在Broodwinkel詞條下列「饅頭店」和「麵包鋪」兩個對應詞。

「麵包」的對應詞和短語竟然有五個之多,可見編者是參考前人出版的辭典,集大成而編成,而不是直接反映印尼華社的用語。這也間接說明,「麵包」在這個階段還沒有成為固定的華語詞彙。

英國人投訴麵包不好吃

英國人開始經營新加坡是在1819年,從一開始就宣布新加坡是自由港,短短六個月就吸引許多華人到來,華社的雛形也隨著新加坡的發展而逐漸成形。

麵包是歐洲人的主食,英國人的到來以及各國商船的往來,麵包自然成為新加坡必須張羅的事。有關麵包的故事,特別是與華社的接觸和關係,由於缺乏早期華文文獻資料,只能藉助英文報章的零星報道來了解。

從開埠到1831年,新加坡的麵包主要是從鄰近的巴達維亞(雅加達)進口。1832年3月在《新加坡商業記事報》(Singapore Chronicle and Commercial Register)出現一則廣告,一家名為John Francis & Son的麵包作坊,宣揚它能提供「又大、又好、又便宜」的麵包,這可能是新加坡的首家麵包店。

根據資料,1881年新加坡總人口為13萬7000餘,華人占高達60%,已經形成一個較大的華人社區。

《海峽時報跨境刊》(Straits Times Overland Journal)這一年在一篇題為《我們的麵包》(Our Bread)的報道中,抱怨華人麵包店的麵包「用劣質麵粉」「偷工減料」而且「烤得半生不熟」,「讓想愉快享受一頓美好早餐的人大失所望,唯一例外的是『黃埔先生』(指胡亞基)的麵包店」。

從此篇充滿白人傲慢與偏見的報道可以看出,華人麵包店的普遍出現,麵包已經成為新加坡華人的日常食品。

新加坡民間的「囉地」

這一年華文報章《叻報》創刊,讓我們有機會留下有關麵包華語用詞的書證。

查閱1887年至1932年停刊的《叻報》,「麵包」詞已經成為報章經常使用的書面語,「饅頭」「面頭」「籠餅」等詞語均沒在報章出現。但是,偶爾在《叻報》會看到一兩則麵包店的出讓廣告,把麵包店稱為「面飽店」。使用「面飽」是極個別的誤用現象,不應該把它視為麵包還沒成為固定語的過渡時期出現的替代詞語。

《南洋商報》和《星洲日報》兩大華文日報在1920年代分別創刊,是我們考察華文詞語在本地使用情況最恰當的對象。縱觀創刊到二戰前的這兩大華文報章,「麵包」始終是唯一的用語,可見「麵包」早就被新加坡華社接受為華語的固定詞語。

新加坡雖然以「麵包」作為書面語,不過民間普遍上還是使用「囉地」來指稱麵包。新加坡華語這種口語與書面語不一致的現象,是新加坡多元文化社會的反映。Roti因為是印度人和馬來人用來指稱麵包,也自然被華人和講英語的社會吸收,成為各族最大的公約數,所以「囉地」能頑強成為新加坡華人口語有其強大的社會基礎。

深究起來,新加坡華社使用「囉地」其來有自,早期東南亞的華人流動性較強,較遲出現的新加坡華社繼承印尼華社使用的「勞智」,轉化為民間口語。新加坡因為自由港的地位和其所處的地理位置,很快地脫穎而出成為東南亞的經貿中心。強大華社的形成,使到新加坡成為東南亞華人移民的集散地和華人文化的中心。

新加坡不但繼承早期南洋華語的遺產,轉化為新加坡華語,華人在東南亞之間的流動,以及早期華文報章《叻報》《南洋》《星洲》在東南亞的發行,也使到新加坡成為華語傳播的中心。血脈相近的南洋華語的形成,新加坡扮演重要的傳承角色。