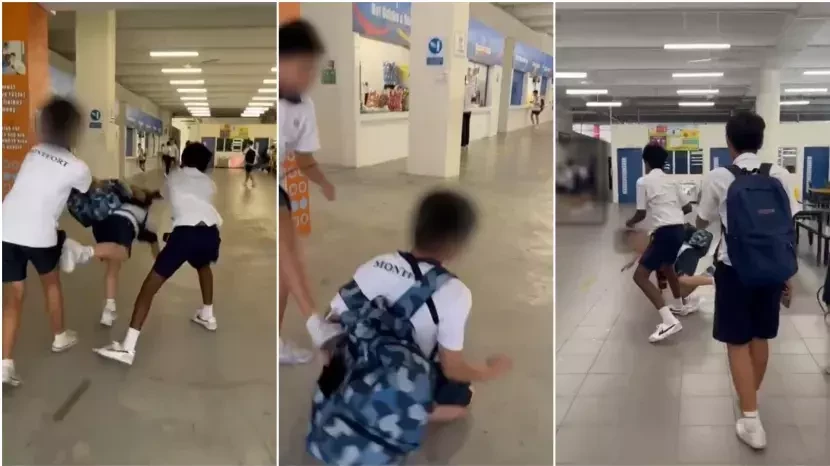

2025年2月22日,一段发生在新加坡蒙福中学的霸凌视频在社交媒体上疯传。

视频中,一名身穿校服的男生被多名同学围堵在楼梯间,遭受长达近5分钟的殴打与辱骂。

施暴者拳脚相加,并以污言秽语进行羞辱,而受害者始终无助地试图挣脱。

这一画面迅速点燃公众怒火,也让这所历史悠久的学校陷入风波。

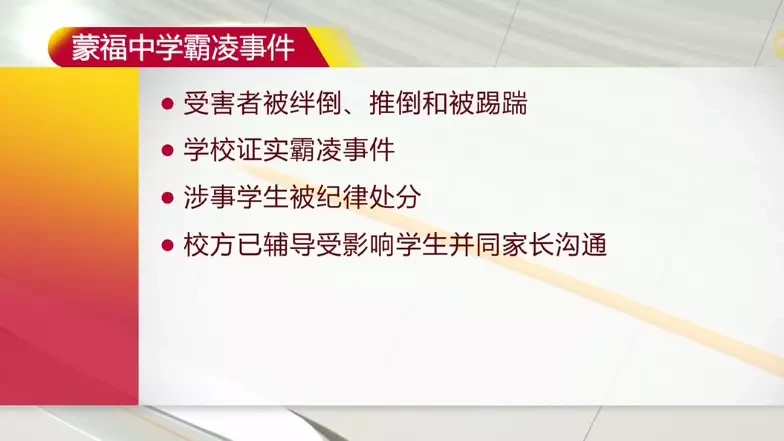

事件发酵一周后,校方于3月1日公布调查结果,宣布对涉事学生实施停学、心理干预及社区服务等处罚,并承诺强化反霸凌机制。

然而,这起事件不仅暴露了校园暴力的隐秘角落,也引发了社会对新加坡教育体系应对能力的深刻反思。

事件经过与调查结果

根据校方调查,事件发生在午休时间的教学楼三楼楼梯间。

施暴者为两名中三(相当于初三)年级学生,因长期对受害者的“性格软弱”不满,多次通过肢体暴力与语言威胁实施欺凌。

2月22日的冲突起因是受害者拒绝代写作业,施暴者遂纠集同伴实施报复。

监控录像显示,受害者曾试图逃离但被强行拽回,过程中有教师经过却未干预。

这一细节引发家长对学校监管疏漏的质疑。

校方最终依据《学生行为准则》,对主犯处以停学3个月、强制参与反霸凌工作坊,并完成80小时社区服务;从犯则停学1个月。

此外,所有涉事学生及其家属需接受心理辅导,校方还成立专项小组复查过去两年的霸凌投诉记录。

社会反响与争议焦点尽管校方迅速回应,但公众对处理结果的质疑声持续高涨。

然而,舆论普遍认为处罚力度不足。

“

教育部长陈振声在国会质询中表示:“纪律处分不是终点,须从根源切断暴力链条。”

新加坡儿童保护联盟指出:“停学可能让施暴者脱离监管,反而加剧其反社会倾向。”

2022年曾发生一起停车场围殴案,涉事学生仅受短期纪律处分,后续仍再犯,表明现行措施或未能有效遏制暴力行为。

01 霸凌现象的深层原因剖析

社交媒体放大暴力文化施暴者在殴打过程中多次面向镜头挑衅,显然受到网络暴力视频的“表演性”影响。

2024年研究显示,青少年接触网络霸凌内容后,模仿概率增加47%。

尽管新加坡教育部要求学校监测学生社交媒体,但匿名平台的泛滥使监管形同虚设。

跨文化冲突的暗流蒙福中学作为知名国际生接收校,此次受害者恰为中国留学生。

2022年研究已警示,本地生与外籍生的文化摩擦可能升级为排外性霸凌。

涉事学生聊天记录显示,施暴者曾嘲讽受害者“口音怪异”,凸显跨文化适应机制的缺失。

“旁观者效应”的致命沉默监控画面显示,事发时有3名学生路过却未制止或报告。

这与2023年印尼研究结论一致:70%的校园霸凌因旁观者沉默而恶化。

蒙福中学的心理辅导记录表明,学生普遍存在“怕被报复”的恐惧心理,导致反霸凌教育流于形式。

02 破局与困境

新加坡的应对机制

法律与校规的双重威慑新加坡《儿童与青少年法》明确将霸凌列为刑事犯罪,最高可判2年监禁。

学校则通过《行为准则》细化处罚,如蒙福中学要求所有学生签署“零霸凌承诺书”。

然而,在司法实践中,未成年施暴者多被移交学校处理,刑法威慑力有限。

心理干预的“全链条”覆盖蒙福中学的整改方案包括:

全员筛查:每学期进行心理评估,识别高风险学生。

情境培训:通过角色扮演,教授学生应对冲突的技巧。

家长工作坊:指导家庭沟通策略,切断暴力代际传递。

技术赋能的监管革新借鉴中国经验,校方计划在监控盲区加装AI行为识别系统,实时捕捉推搡、追逐等异常动作。

此外,推出匿名举报APP,破解“告密耻辱”的心理障碍。

象牙塔的重建之路蒙福中学事件是一面棱镜,折射出新加坡校园安全的成就与裂痕。

这个以“纪律森严”著称的教育体系,正面临数字化时代暴力新形态的严峻挑战。

对于留学生家庭而言,这起事件并非否定新加坡教育的警示牌,而是全社会携手织密保护网的动员令。

唯有让正义的速度超越暴力的蔓延,才能守护每一颗跨越山海求学的赤子之心。